И случилось чудо. В сентябре 1991 года глазам изумленных горожан предстала персональная выставка Германа Прянишникова. Она разместилась в Музее города и состояла из 20 картин. Над некоторыми художник трудился больше четверти века. Наибольшее впечатление произвело монументальное полотно «Поединок Пересвета с Челубеем».

[Герман Прянишников. «Поединок Пересвета с Челубеем»]

«Первыми посетителями выставки стали работники культуры города. Это были, пожалуй, самые внимательные и благодарные зрители», — читаем мы в рецензии, опубликованной 12 сентября 1991 года в газете «Светлагорскія навіны». Ее автором был местный журналист и поэт Изяслав Котляров, который год спустя возглавил новорожденную галерею «Традиция».

— Открытие выставки стало настоящим культурным событием для нашего города, — вспоминал много лет спустя Изяслав Григорьевич. — На ней присутствовало большое количество зрителей и почетных гостей. В конце вечера к нам подошли немецкие партнеры, рассказали о своих впечатлениях и подарили 1000 марок.

На эти деньги галерея позднее приобрела свои первые картины.

Успех убедил отцов города, что художественная галерея в Светлогорске не блажь, а важнейший инструмент для подъема духовности и культуры. Очень помог ее становлению тогдашний председатель горисполкома Александр Якобсон.

Художественная галерея «Традиция» официально открылась 19 сентября 1992 года.

— Вначале в галерее был Герман Прянишников и один выставочный зал, — рассказывает нынешний директор Надежда Шинкевич. — Сегодня у нас пять выставочных залов и хорошо оборудованное фондохранилище с постоянным температурным режимом. Спасибо нашему мэру Дмитрию Олейникову. В конце прошлого года он посетил галерею, посмотрел, где и как хранятся работы наших художников.

В результате были выделены средства, к нам присоединили часть помещения, которое ранее занимал магазин «Оптика», и теперь у нас самые лучшие условия для хранения наших фондов. На 1 октября текущего года в них числится 679 предметов искусства. Не всякий столичный музей может похвастаться таким количеством работ. Того, что есть у нас в галерее, с лихвой хватит на то, чтобы ежемесячно менять экспозицию на протяжении трех лет.

А ведь это не просто количество. В фондах галереи богато представлены лучшие живописцы, скульпторы и иллюстраторы страны.

Лет десять назад в Национальном художественном музее Беларуси демонстрировалась выставка «Искусство из Светлого города». Картины для нее отбирались в галерее «Традиция». Принцип отбора был прост: «Дайте нам то, чего у нас нет». Казалось бы, чем можно удивить крупнейший музей страны? Тем более что живописный фонд «Традиции» был на тот момент в сто раз меньше по объему, чем фонд Национального художественного музея. Тем не менее в галерее нашлось 62 полотна, не имеющих аналогов в столичных музейных коллекциях, и выставка произвела настоящий фурор.

«Откуда такие сокровища?» — спросите вы.

Разгадка в том, что почти все художники, которые приезжают со своими выставками в светлогорскую галерею, оставляют в дар свои работы. Одним из первых это сделал Алексей Марочкин, за ним потянулись и другие видные художники.

И это не сентиментальность, ведь далеко не все дарители — уроженцы этих мест. Анатолий Барановский и Арлен Кашкуревич родились в Минске, Леонид Щемелев в Витебске, Владимир Сулковский и Павел Татарников в Бресте, Нинель Счастная в Полоцке. А кто-то и вовсе переехал в Беларусь из дальних и ближних стран. Даже Герман Прянишников, который стоял у истоков галереи, первую половину жизни прожил в Иркутске.

Так в чем же секрет? Почему художники, не связанные со Светлогорском ни рождением, ни родством, воспринимают его как свою «малую родину»? Даже когда они уходят из жизни, их дети продолжают приезжать и дарить.

— Что меня больше всего поразило в Светлогорске — красивый и чистый город, доброжелательные люди, — делится впечатлениями художница Оксана Аракчеева, дочь прославленного живописца Бориса Аракчеева. — В галерее такая любовь к искусству и друг к другу, как будто это одна семья. Мы, приехавшие, сразу прониклись этим состоянием.

В итоге Оксана Борисовна подарила галерее сразу две картины — свою и папину.

[Оксана Аракчеева. Минск накануне Рождества. 2012]

[Оксана Аракчеева. Минск накануне Рождества. 2012] [Борис Аракчеев. Дорога к дому. 2005]

[Борис Аракчеев. Дорога к дому. 2005]Прославленный скульптор Эдуард Астафьев — автор пражского памятника Франциску Скорине — влюбился в этот город благодаря скульптурным пленэрам, которые организовывал первый директор галереи Изяслав Котляров.

— Это большой художник — художник слова и художник поступка, — говорит Эдуард Борисович. — Пленэры по камню — непростое дело. Я несколько раз побывал в Светлогорске на собственных выставках и всегда с удовольствием дарю им свои работы, в которые вложены душа и мое восприятие мира.

В эти дни галерея «Традиция» гостит в Президентской библиотеке Минска. В читальном зале — разговоры, в просторных коридорах — экспозиция из фондов, неожиданно элегичная («Каб і ў золкасці паветра ўсе-ткі бачыць прыгажосць»), но порой оживляемая яркими красками осени и лета.

Вот «Зона» Владимира Стельмашонка, написанная в 1996 году, — удивительный синтез инсталляции и портрета, суровый документ эпохи.

[Владимир Стельмашонок. «Зона». 1996]

Вот «Купалье» Леонида Щемелева. Этой картине уже больше тридцати лет, но почерк мастера мгновенно узнаваем.

[Леонид Щемелев. «Купалье». 1987]

[Леонид Щемелев. «Купалье». 1987]Вот сразу три полотна Владимира Зинкевича — поэтичная «Нежность» (1993), украшенная едва различимым женским ликом и освещенная луной.

[Владимир Зинкевич. «Нежность». 1993]

[Владимир Зинкевич. «Нежность». 1993]А чуть дальше по коридору — его же тонкие реалистичные пейзажи начала 2000-х годов.

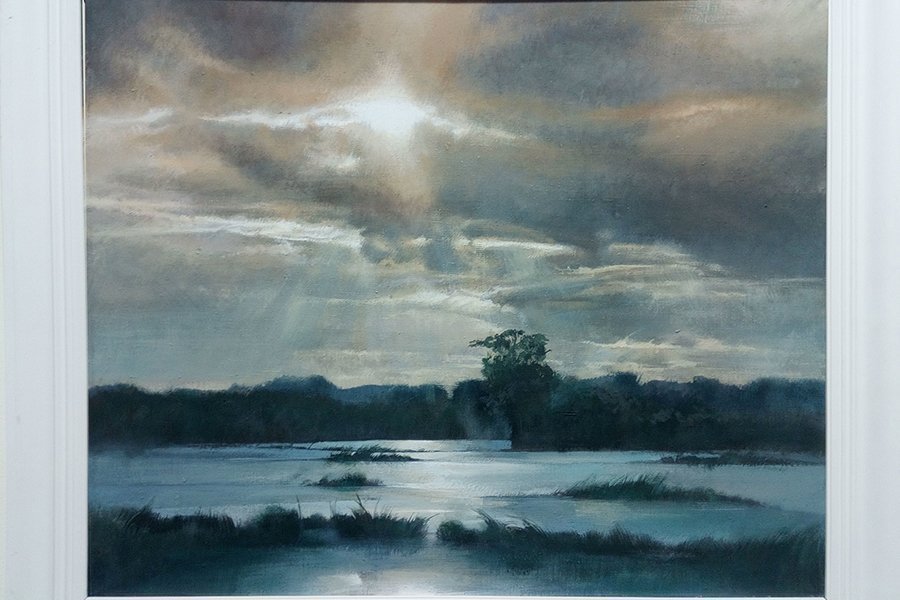

[Владимир Зинкевич. «Вечер». 2001]

[Владимир Зинкевич. «Вечер». 2001]Так есть ли культурная жизнь за пределами столиц? Безусловно, есть, и в чем-то она даже богаче, чем в столицах.

— У каждого малая родина своя — есть на что посмотреть, есть что показать, — сказал в своем выступлении доктор исторических наук, профессор Анатолий Шарков.

И это очень мудрые слова. В разнообразии, в богатстве, в своеобычности наша сила. Будет у малых городов свое лицо, будут в них процветать искусство, предпринимательство, туризм, — вряд ли захочется молодежи из этих городов уезжать в неизвестность в поисках пресловутой «лучшей жизни». Ведь самая лучшая жизнь там, где человек родился и где он создал ее для себя своими собственными руками.