|

|

Выпускник 7-й Сталинградской школы военных летчиков лейтенант Федор Сигида,

1935 г. |

Это первый полк ВВС РККА, который полностью перевооружился на штурмовик Ил–2, самый массовый (выпущено 36.163!) и самый жертвенный (утрачено более 22.400) самолет Второй мировой войны, ставший, наряду с танком Т–34 и реактивной установкой БМ–13 «катюша», настоящим символом нашей Великой Победы. И не только первым перевооружился, но и первым 27 июня 1941 года на Ил–2 вступил в бой на Бобруйском направлении. 43 авиатора и 77 самолетов Ил–2 потерял полк только в боях за Могилевщину.

Опубликованный в «СБ» материал о летчиках–штурмовиках стал для меня не только одним из самых сложных, но и одним из самых безрезультатных с точки зрения увековечения памяти погибших воинов. И до сего дня ничего сделать так и не удалось. Почему? Вот с этим и попытаемся сегодня разобраться.

Взяться за перо заставило письмо жителя Бобруйска, активного ветерана–авиатора Бориса Евсейчика, в котором он сообщил: «Руководство совета ветеранов города сменилось. 25.08.2016 г. я подал документы: 1. Газета «СБ» от 04.05.2010 года на 2 листах («Заслонили собою небо»); 2. Архивные справки на 40 листах; 3. Ходатайство ветеранов в/ч 33620 на 2 листах с просьбой увековечить память летчиков, погибших в боях за Бобруйск. Председатель совета ветеранов сегодня мне позвонила и сказала: «Вопрос решен положительно, на Форштадте (район Бобруйска, рядом с аэродромом. — Прим. авт.) организовывается музей авиации, там будут самолеты. Будут искать и самолет Ил–2, и если найдут, то поставят в музее». Это письмо вызвало у меня настоящий прилив оптимизма. Здорово, что совет ветеранов Бобруйска активно взялся за святое дело увековечения памяти летчиков 4–го (7–го гвардейского) шап! Уверен, все у нас получится. Главное, есть желание, а настойчивости и целеустремленности нашим ветеранам не занимать.

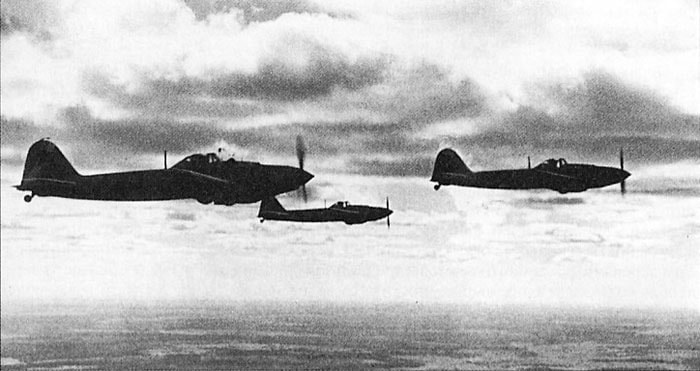

Звено Ил-2 летит на задание.

Но что могу сказать насчет поисков самолета Ил–2. На весь бывший Советский Союз их сохранилось, увы, очень мало — на пальцах одной руки можно перечесть. Согласно хранящейся в подольском архиве «Ведомости потерь материальной части самолетов 4 шап 11 сад с 26.6. по 20.7.41 г.», подписанной командиром 4–го шап майором Семеном Гетьманом, боевые потери полка составили 59 штурмовиков Ил–2, еще 4 утрачены в авариях. Итого — 63. Именно столько полагалось иметь в полку по штату! 18 из них сбито истребителями противника, 21 — зенитной артиллерией, 14 — не вернулось с боевых заданий по неизвестным причинам, 6 — разбиты при вынужденных посадках. Кстати, по документам, на 27 июня в полку имелось 72 Ил–2, девять из которых до Белоруссии не долетели и остались в Украине, в Богодухове. В «Журнале учета самолетов и экипажей, сбитых и пропавших без вести» все они расписаны со скрупулезной точностью и подробностями, с указанием заводского номера самолета и номера установленного на нем авиамотора. Непосредственно в боях на Бобруйском направлении 4–й шап потерял 29 штурмовиков Ил–2. Первые Ил–2 были одноместными, без воздушного стрелка, со «скошенной» кабиной, за что получили прозвище — «горбатые». Но зато имели цельнометаллический корпус. Всего через несколько месяцев в целях экономии всю хвостовую часть бронированного штурмовика сделают... деревянной! Есть, конечно, надежда, что когда–нибудь в болоте, реке или озере под Бобруйском поисковики найдут раритетный цельнометаллический Ил–2. Все штурмовики, которые были легкодоступны и лежали на поверхности, увы, давным–давно сданы на металлолом...

Речь о скромном памятнике–обелиске, об обыкновенном камне–валуне или просто памятной доске с фамилиями не вернувшихся из боевых вылетов летчиков 4–го (7–го гвардейского) шап идет в Бобруйске давно, с октября 2010 года. На статью «Заслонили собою небо» откликнулся и написал мне свое первое письмо (их потом будет более двух десятков) вышеупомянутый Б.Евсейчик: «По поводу обелиска летчикам 4–го шап я разговаривал с председателем совета ветеранов города Бобруйска. Она сказала, что одной газетной статьи мало, нужны архивные данные. Вышлите мне их». Что я немедленно и сделал. Вскоре получил от Евсейчика, человека до мозга костей военного и пунктуального, сообщение: «Сегодня, 16 ноября 2010 г., утром, в 10 часов, я был в исполкоме, передал документы на личный состав 7–го гвардейского (4–го) штурмового авиационного полка председателю ветеранской организации Бобруйска, обещала помочь».

Ил-2 перед вылетом на задание.

Мы торопились, 27 июня 2011 года исполнялось ровно 70 лет первому боевому вылету летчиков 4–го шап. Хотелось успеть к этой дате. Следующее письмо Б.Евсейчика вселило надежду: «Вчера, 14.01.2011 г., ходил к председателю совета ветеранов, обещала в марте разобраться». В мае 2011 г. еще письмо: «На Форштадте планируется поставить памятный знак летчикам, погибшим за Бобруйск». Но что–то помешало это сделать.

В октябре 2011 года Борис Евсейчик написал очередное официальное письмо–обращение на имя председателя горисполкома с приложением архивных справок, но и в этот раз положительное решение принято не было. О причинах можно только догадываться, скорее всего, нехватка средств.

В ноябре 2011 года на мое имя пришло письмо за подписью председателя Бобруйской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов, в котором мне выражалась признательность «за внесенный значительный вклад в страницу истории боевых действий 4–го штурмового авиационного полка, сражавшегося в небе Бобруйщины в июне–июле 1941 года», а далее говорилось: «Президиум Бобруйского городского совета ветеранов постановил наградить вас почетной грамотой, которую мы вам высылаем, а имеющиеся архивные документы о боевых действиях летчиков 4–го авиационного полка передать на постоянное хранение в фонд учреждения культуры «Бобруйский краеведческий музей».

Из этого письма я понял, что бобруйские ветераны сделали все, что могли, но аргументов для положительного решения вопроса у них оказалось недостаточно.

На мою статью в «СБ» откликнулось много родственников погибших летчиков: внучка старшего лейтенанта Кошелева, внучка старшего политрука Серафима Дрюкова из Ялты, родственники лейтенанта Мухамеджана Шакирджанова из Узбекистана, правнучка капитана Владимира Лесникова, родственники старшего лейтенанта Сергея Плешкова... У всех один и тот же вопрос: как погиб и где похоронен дорогой им человек? Где то место, где они смогут склонить голову, возложить цветы и почтить память погибшего за нас с вами, за нашу Беларусь воина?

На мою статью в «СБ» откликнулось много родственников погибших летчиков: внучка старшего лейтенанта Кошелева, внучка старшего политрука Серафима Дрюкова из Ялты, родственники лейтенанта Мухамеджана Шакирджанова из Узбекистана, правнучка капитана Владимира Лесникова, родственники старшего лейтенанта Сергея Плешкова... У всех один и тот же вопрос: как погиб и где похоронен дорогой им человек? Где то место, где они смогут склонить голову, возложить цветы и почтить память погибшего за нас с вами, за нашу Беларусь воина?В 2011 году в мой адрес пришло письмо от Сергея Рашковского, внука заместителя командира 3–й эскадрильи 4–го шап старшего лейтенанта Федора Сигиды, не вернувшегося из боевого вылета в район Бобруйска 30 июня 1941 года. Чтобы было понятно, насколько сложен и трудоемок требующий огромного терпения и настойчивости, зависящий от малейших деталей, стечения обстоятельств и просто удачи процесс поиска, случай с Сигидой я опишу подробно.

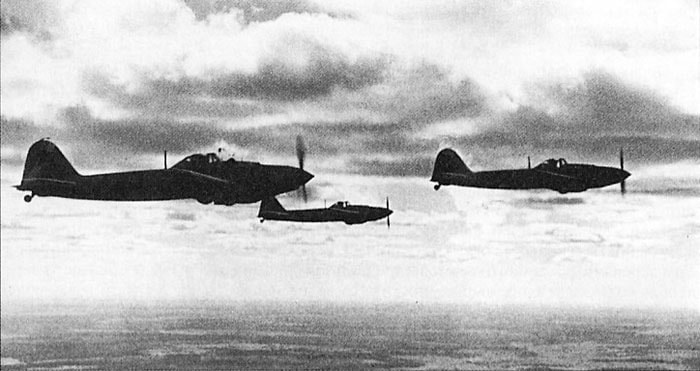

Итак, прочитав в моей статье о том, что Федор Сигида похоронен в деревне Вороновичи Бобруйского района, Сергей Рашковский написал мне, что, по его данным, там похоронен другой летчик, а не его дедушка. Работая в 2008 году в Центральном архиве МО РФ в Подольске, в учетно–послужной карточке старшего лейтенанта Сигиды я увидел запись: «Вход. 1769 от 1966 г. захоронен в районе д. Вороновичи Бобруйского района Могилевской области». Рядом, в скобках, добавлено карандашом: д. Писчаки. На основании этого документа я и указал место захоронения Сигиды в своей статье. Но все оказалось не так просто.

На помощь вновь пришел неугомонный Борис Евсейчик. По моей просьбе он съездил в Вороновичи и нашел этот памятник. Надпись на нем гласила, что там похоронены три воина. Известен только один: летчик Ковалев Алексей Георгиевич, погибший 1 июля 1941 года. Местные жители рассказали, что недалеко была еще одна могила, где покоились трое наших военных, но их куда–то перезахоронили. Разъяснили и ситуацию с деревней Писчаки — так ранее называлось соседнее с Вороновичами Орехово.

12 декабря 2011 года Евсейчик обратился за помощью в райисполком, в отдел, который ведет учет воинских захоронений на территории Бобруйского района. Действительно, по их данным, в Вороновичах захоронен командир эскадрильи 423–го истребительного авиаполка Алексей Ковалев, пропавший без вести 1 июля 1941 года. Но согласно перечню № 12 Приложения к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 года № 170023, 423–й иап начал воевать только 8 августа 1941 года! Еще одна загадка...

Штурмовой удар по колонне врага.

Данными на Федора Сигиду работники исполкома не располагали, но, надо отдать им должное, оказались молодцами, и уже на следующий день, 13 декабря, в подольский архив был отправлен за подписью зампреда исполкома С.Носовой соответствующий запрос. 7 февраля 2012 года пришел ответ, который меня крайне удивил: «Сообщаем, что ст. лейтенант Сигида Федор Игнатьевич, 1912 г. р., уроженец г. Таганрога, место призыва не указано, заместитель командира эскадрильи 4 скоростного бомбардировочного авиаполка, пропал без вести 30.6.1941 г. (так в документе). Жена — Сигида Мария Дмитриевна, проживала в г. Волчанске, старый военный городок, кв. 18. Основание: ЦАМО РФ, картотека учета безвозвратных потерь офицерского состава». И все. Формально ответ дан. Но мы не сдаемся. Борис Евсейчик снова идет в райисполком и просит отправить повторный запрос, к которому приложить имеющуюся у меня копию учетно–послужной карточки с записью о захоронении Сигиды в Вороновичах. Запрос отправили 16 августа 2012 года. Ответ, который пришел из архива всего через два месяца, дублировал предыдущий, но с припиской: «Для сведения сообщаем, что в указанной копии послужной карты запись о месте захоронения была сделана в 1966 году с какого–то письма, никаких официальных записей по этому поводу не имеется, приказ об исключении Сигиды Ф.И. как пропавшего без вести не отменялся». Что ж, на этот раз сотрудники архива в УПК Сигиды все–таки заглянули. Смею только заметить, что архив не проходной двор и какую–либо запись в этот документ без веских на то оснований никто делать бы не стал. А вскоре я получил подтверждение этому. Мир не без добрых людей, и на все, как говорится, воля божья. Живет в Бобруйске замечательный человек, руководитель поискового отряда «Обелиск 92/1» Сергей Порозов, который прислал Сергею Рашковскому заметку под названием «Вярнулi iмя» из бобруйской газеты «Трыбуна працы» от 21 июля 1991 года, рассказывавшую о его деде Федоре Сигиде! Публикация наконец–то и расставила все на свои места. Житель поселка Редкий Рог В.Башан в этой заметке пишет: «Это было, возможно, в конце июня или начале июля 1941 года. Фашистские войска уже оккупировали город и район. Летним утром я вместе с Иваном и Сергеем Рассохами отправился в направлении Бобруйска. Шли лесом. Подходя к аэродрому, услышали гул наших самолетов. А через мгновение — глухие взрывы бомб... Тут же в небе мы увидели и немецкие истребители. Было, признаюсь, страшновато. Мы уже думали возвращаться домой. В это время увидели, как один из наших самолетов вспыхнул и направился в сторону лесной полянки. Переждав, пока закончится воздушный бой, мы пошли в направлении Вишневки. Через каких–то метров 100 увидели самолет. Он горел. Пройти мимо? Где–то рядом могли быть гитлеровцы. Но, осмотревшись, все–таки подошли ближе к месту происшествия. Догорала кабина. Недалеко лежал летчик, тоже обгоревший. Наверное, пуля попала ему в висок и прошла насквозь, потому что голова была вся в крови. По петлицам определили, что погиб лейтенант. Мы решили похоронить летчика. Но перед этим я посмотрел, а есть ли что–нибудь в кармане его гимнастерки? Нашлась книжечка, где было написано: Сигида Федор Игнатьевич, 1912 года рождения, лейтенант, украинец, женат. У меня как раз был карандаш, и я записал эти данные. Документ положил обратно в карман гимнастерки, так как брать его с собой было небезопасно. Выкопали неглубокую яму, устлали веточками и положили туда погибшего. Возвратившись домой, я спрятал записку и запомнил фамилию и имя лейтенанта. Потом, когда партизанил, не раз рассказывал об этом эпизоде, но тогда не до того было... И вот прошло после войны более 20 лет, когда начали в газетах, на радио, по телевидению просить всех, кто что–нибудь знает о погибших, сообщить в соответствующие инстанции, я и вспомнил погибшего летчика. Написал в военкомат о том, что знал. Недели через три ко мне приехали несколько человек, среди которых был и военный летчик в чине майора. Он сказал, что на самом деле был такой летчик, выполнял боевое задание и числится в списках пропавших без вести. В этот же день вместе с Иваном и Сергеем Рассохами я поехал показать место, где похоронен летчик. Очень хотелось найти его могилу. Но сделать это нам так и не удалось. Местность за два десятилетия изменилась, выросли ели, а сама территория оказалась безлюдной. Но память о Федоре Игнатьевиче Сигиде живет. Его фамилия занесена в списки воинов части, в которой он когда–то служил». Только теперь наконец–то стало ясно, из какого письма в 1966 году в архиве сделали запись в УПК Федора Сигиды.

|

|

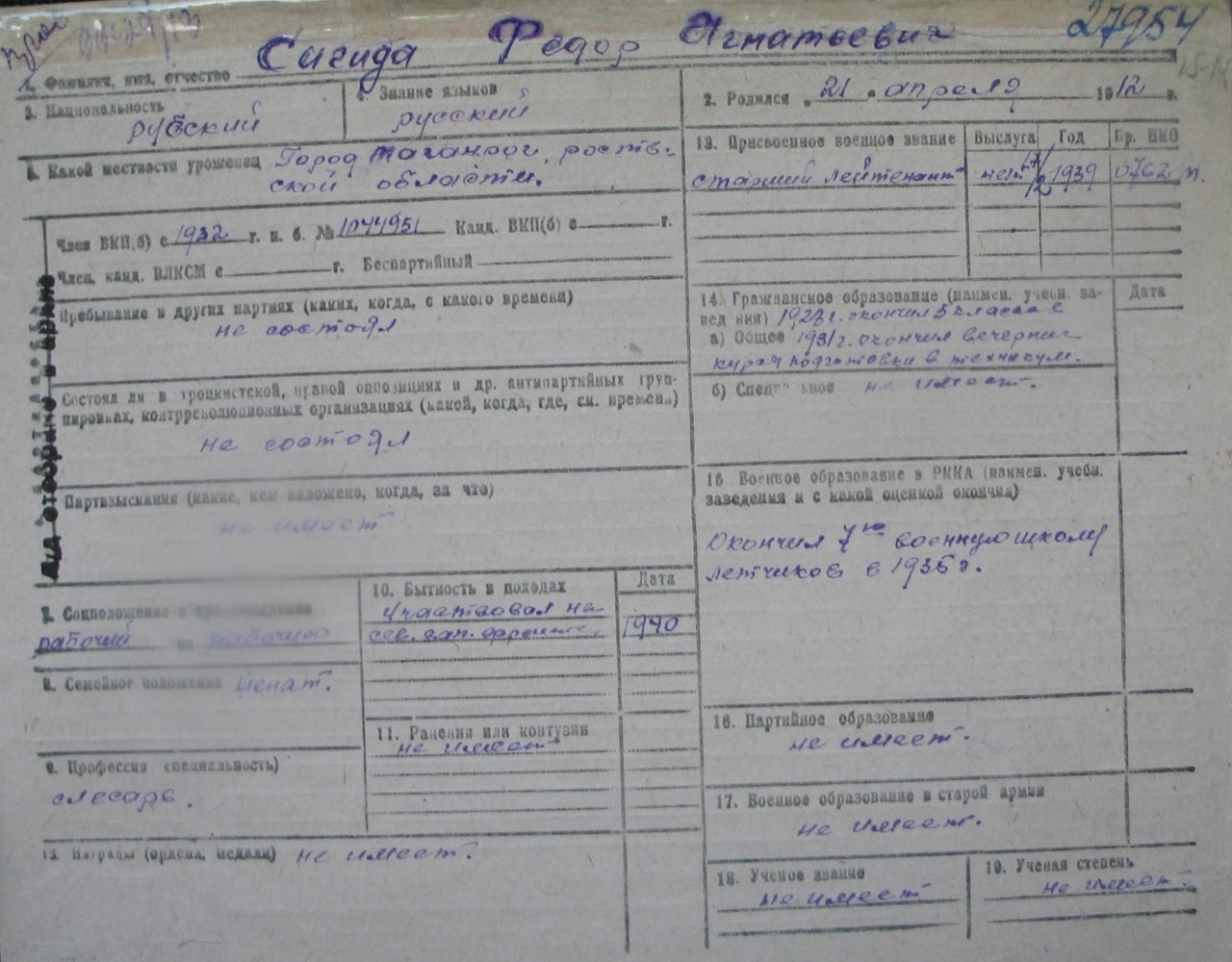

Старший лейтенант Федор Сигида, 1939 г.

|

У 4–го шап в воздух поднялись 36 Ил–2: 21 — штурмовали переправы у Щатково и Доманово, 15 — Бобруйский аэродром, где базировалась лучшая истребительная авиагруппа (дивизия) германских ВВС JG–51 под командованием самого результативного немецкого аса Вернера Мельдерса, вооруженная новейшими самолетами Ме–109 Ф–2. По этому осиному гнезду и ударил Сигида с товарищами. Благодаря воспоминаниям В.Башана мы знаем, что бомбы на аэродром наш летчик сбросил, но был сбит успевшими взлететь «мессерами». Его Ил–2 с заводским номером 4503 и мотором № 0166 упал на опушке леса и сгорел. С кем вел свой последний воздушный бой Сигида, сказать трудно. Возможно, с самим Мельдерсом, который тогда сбил два Ил–2 и три бомбардировщика СБ, что сделало его боевой счет равным 83 (!) самолетам. А всего летчики его авиагруппы заявили о 113 сбитых в тот день в районе Бобруйска самолетах...

Учетно-послужная карточка Федора Сигиды.

Фрагмент учетно-послужной карточки Федора Сигиды с записью о его захоронении в д. Вороновичи.

4–й шап 30 июня утратил 6 Ил–2. В списке не вернувшихся из боевого вылета — летчики Сигида, Подлобный, Слепцов, Лапшов, Голубев. Был ранен и разбил самолет во время вынужденной посадки Василий Шульгин. Вернувшиеся после штурмовки аэродрома летчики доложили о 12 уничтоженных немецких самолетах. Бобруйский аэродром они будут бомбить еще дважды — 8 и 9 июля. Потеряв три Ил–2 и двоих летчиков — Сорокина и Саталкина, согласно сохранившемуся в архиве донесению, они выведут из строя еще 11 самолетов врага. И до сего дня фигурирующие в книгах и статьях и, кстати, записанные в исторический формуляр полка фантастические цифры об уничтоженных на Бобруйском аэродроме 23 бомбардировщиках Ю–88 и 47 (!) истребителях Ме–109, увы, не соответствуют действительности.

Защищая Могилевщину, за месяц боев 4–й шап потерял все свои самолеты. Несмотря на проявленные авиаторами мужество и отвагу, противостоять немцам было очень тяжело. Они превосходили наших летчиков в тактике, организации боя, связи и разведке, в мастерстве владения самолетом и меткости стрельбы. Даже прибывший на Западный фронт 5 июля 1941–го 430–й штурмовой полк особого назначения, вооруженный Ил–2, за штурвалами которых сидели летчики–испытатели, имевшие боевой опыт, сгорел в считаные дни — расформирован из–за потерь 17 (!) июля, что тогда уж говорить об обычных пилотах. Им приходилось не только учиться воевать, но и осваивать новый самолет прямо в бою. С кровью, с тяжелейшими потерями. Вот таким нелегким и жертвенным получился дебют знаменитого самолета Ил–2 в небе Бобруйска.

В 2015 году, после того как на страницах «СБ» был опубликован мой материал «Возложите цветы на небо», рассказывавший о том, как коллектив Каменской школы своими руками скромным обелиском увековечил память не вернувшихся из боевых вылетов 22 июня 1941 года летчиков 127–го истребительного авиаполка, в мой адрес пришло письмо от ученика бобруйской средней школы № 8 Виктора Пискуна. Он предлагал установить такой же обелиск и летчикам 4–го шап в Бобруйске. Виктор и эскиз проекта сделал, и камень–валун, и мастера, согласившегося сделать надписи на нем, нашел! Дело стало за архивными справками на погибших летчиков. Их, как вы помните, совет ветеранов Бобруйска передал на постоянное хранение в местный краеведческий музей. Но, как сообщил мне в письме Виктор, в музее ему ответили, что документов на летчиков 4–го шап у них нет. Смею надеяться, имеет место быть какое–то недоразумение, а, возможно, В.Пискун не там и не у тех спрашивал.

У летчиков-штурмовиков обычно, увы, не было могил (обломки самолета Ил-2).

Да и вообще, я считаю, что установка памятных знаков — дело государственное. Верю, со временем в Бобруйске появится памятный знак самолету Победы Ил–2 и летчикам–штурмовикам 4–го (7–го гвардейского) шап, сложившим головы за Могилевщину. Ведь именно в небе над Бобруйском состоялся боевой дебют имеющего мировую славу и известность самого массового боевого самолета в истории авиации — штурмовика Ил–2! Кстати, сегодня благодаря подольскому архиву можно назвать фамилии всех летчиков, а не только 4–го шап, не вернувшихся из боевых вылетов в районе Бобруйска. На мой взгляд, подобная исследовательская работа вполне по силам высококвалифицированным специалистам управления по увековечению памяти защитников Отечества нашего Министерства обороны.

Копии документов — из архива автора, публикуются впервые.

Советская Белоруссия № 232 (25114). Пятница, 2 декабря 2016