Штурм Кенигсберга. Апрель 1945 г.

Штурм Кенигсберга. Апрель 1945 г.Забегая чуть вперед, процитирую генерала Кузьму Галицкого, командовавшего 11-й гвардейской армией, в которой воевал дед: «Мы не разжигали страсти, предостерегали воинов против актов расправы. И призывали воинов достойно вести себя по отношению к местному населению. Это вызывало порой недоумение солдат. Помню, как один из гвардейцев спросил у меня: «Вот вы, товарищ генерал, говорили, что, вступив на прусскую землю, мы должны быть гуманными, сдерживать себя, не вызывать лишних осложнений. Да разве я могу сдержать себя, если на моих глазах повесили двенадцать человек, в том числе и моего отца? Разве я забуду, как гитлеровцы на виду у всех жителей села облили бензином трупы повешенных и подожгли их?» Когда я это прочитала, подумала, что, наверное, тот гвардеец был белорусом.

Дедушка

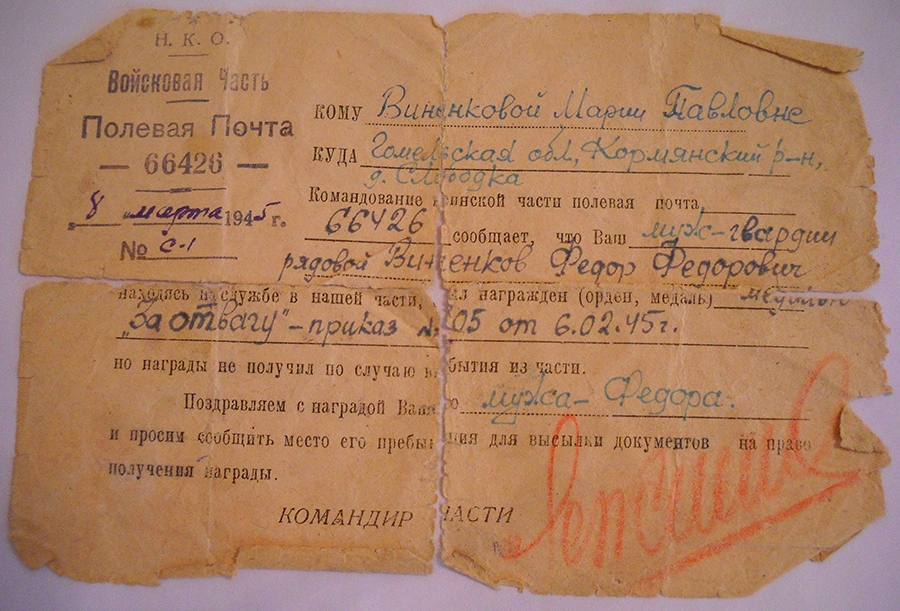

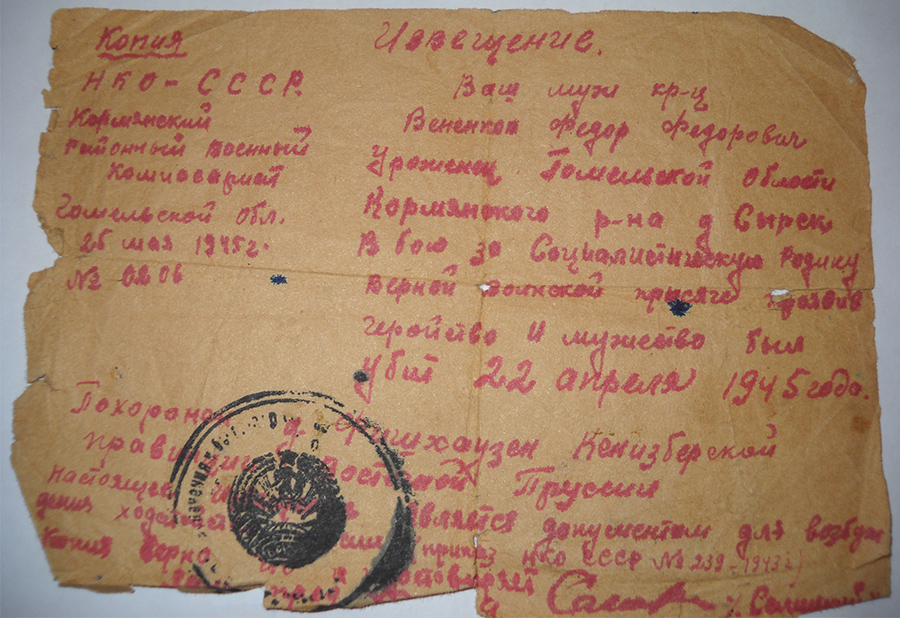

Школьницей я нашла в бабушкиных бумагах извещение о том, что Федор Виненков награжден медалью «За отвагу», но не получил ее «в связи с выбытием из части». Потом нашла написанную красными чернилами (вы сейчас подумали «Как кровь?», я тогда подумала так же) похоронку: «Федор Виненков, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге и проявив геройство и мужество, был убит 22 апреля 1945 года». Мы нашли его через 74 года.

Единственная довоенная фотография Федора Виненкова (он слева).

Единственная довоенная фотография Федора Виненкова (он слева). Несколько лет назад я пошла в военкомат — спросить, можем ли мы получить наградные документы на ту самую медаль. Там сказали: «Медаль «За отвагу»? Вы должны знать: ваш дед — герой, эту награду солдатам давали за личный подвиг». Через несколько месяцев пришел ответ: у Федора Виненкова две медали «За отвагу» и орден Красной Звезды. Ярость. Мой дед был героем.

Восточная Пруссия

Кенигсберг был крепостью, ее планировали взять в январе 1945 года. Не смогли. Прижатые к морю, отрезанные от остальной Германии, нацисты сопротивлялись бешено. У них было восемь (!) линий обороны, о которых наступающая Красная Армия не знала почти ничего. «План Кенигсберга был буквально испещрен условными знаками, обозначавшими укрепления, огневые позиции. С обороной такой плотности мы еще никогда не сталкивались», — вспоминал потом Афанасий Синицкий в книге «Разведчикам ошибаться нельзя». Разведывательно-диверсионные группы забрасывали десятками, возвращались единицы. Именно с истории об этих группах и Геннадии Юшкевиче, книгу которого — «Последний из группы «Джек» —презентовали в Минске в апреле, начался мой путь к воинскому мемориалу, где похоронен Федор Виненков.

Извещение о награждении медалью Федора Виненкова, с которого и начались мои поиски.

Извещение о награждении медалью Федора Виненкова, с которого и начались мои поиски.Дедушка

Моя подруга Екатерина Новожилова — журналист, работает в программе «Легенды армии» российского телеканала «Звезда». Они снимали программу о Геннадии Юшкевиче, для которой она нашла компетентного эксперта (смею вас заверить: это непросто) — военный журналист, писатель и историк спецслужб Юрий Ржевцев из Калининграда о советских разведывательно-диверсионных группах в Восточной Пруссии знает практически все, что есть в открытых источниках, и еще немного сверх того.

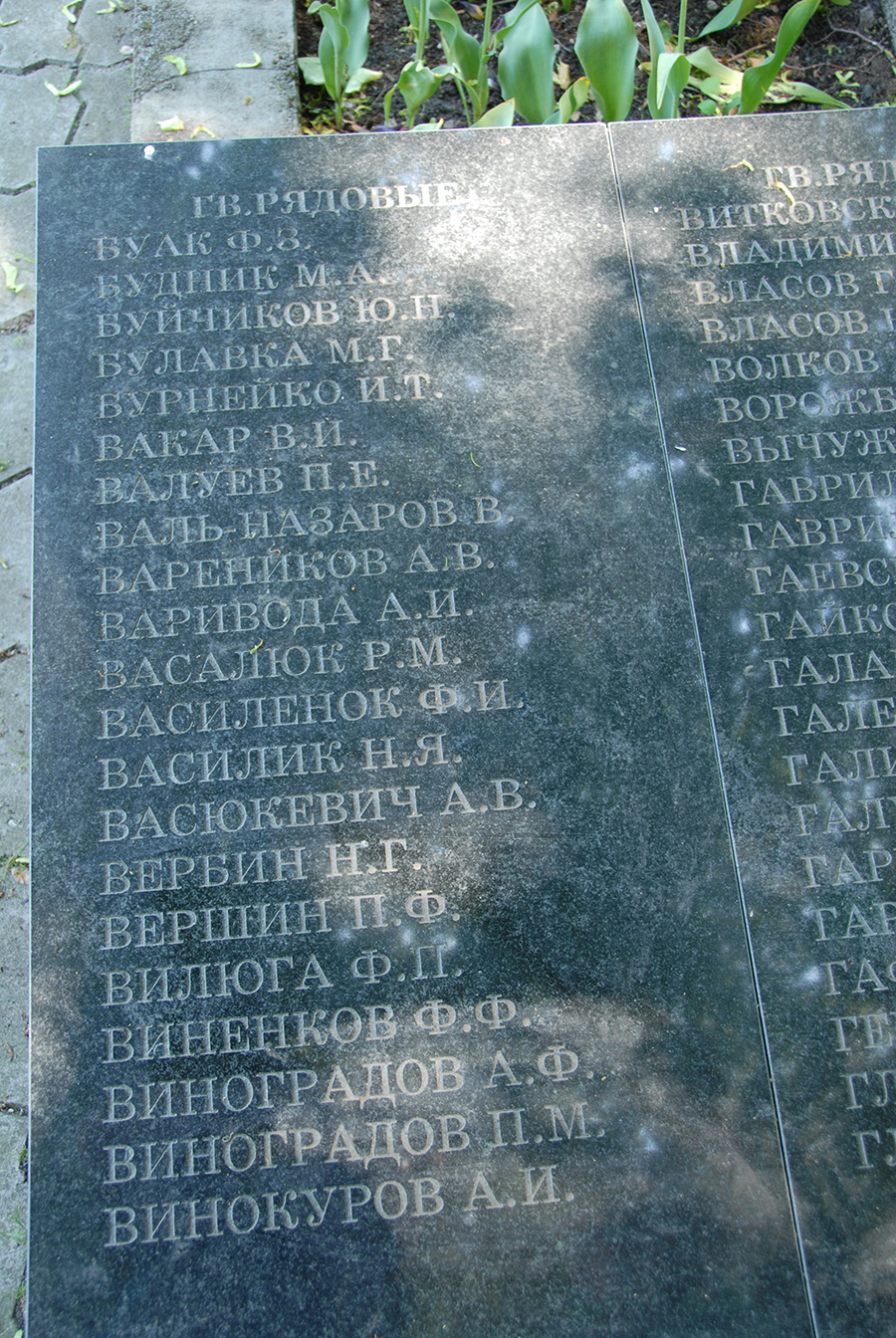

Может быть, вы удивитесь, но часто, когда женщины-журналистки собираются за столом, они говорят о работе. Вот так и мы с Катей — сидели и говорили о ней, любимой. Она с горящими глазами рассказывала о своих находках — людях, историях и документах. Мы говорили о войне, о том, что ведь сегодня невозможно представить, каково это — пятнадцатилетнему парню Генке Ёжику, как называет себя Геннадий Юшкевич в книге, оказаться заброшенным в тыл к врагу, как выжить, как выполнить задание. Как это вообще — быть на войне. Она говорила о своем компетентном эксперте Юрии Ржевцеве из Калининграда, а я ей: «У меня там дедушка погиб, и мы до сих пор не знаем, где он похоронен». «Так давай узнаем», — говорит Катя и пишет Петровичу: так, мол, и так, есть солдат, знаем, как зовут, знаем, когда погиб, не знаем, где похоронен. Через полчаса Юрий присылает фотографию гранитной плиты, на которой среди других имен есть и это — Ф.Ф.Виненков: вот он, ваш герой. Я звоню маме: «Мама, мама, я нашла твоего папу!» Мы сидим втроем на кухнях — мы с Катей в Карловых Варах, мама в Гомеле — и плачем. Петрович в это время в Калининграде не плачет: он мужик, да и делать такие находки ему не впервой.

Екатерина Новожилова (справа) и Юрий Ржевцев (в центре), которые помогли нашему корреспонденту Инессе Плескачевской найти захоронение деда.

Екатерина Новожилова (справа) и Юрий Ржевцев (в центре), которые помогли нашему корреспонденту Инессе Плескачевской найти захоронение деда.Восточная Пруссия

В январе 1945 года войска 3-го Белорусского фронта, в составе которого в 11-й гвардейской армии воевал мой дед, ежедневно теряли 1,5% боевого состава. Темпы наступления — сто метров в час. Немецкий ефрейтор Шмагге из 542-й пехотной дивизии писал: «Всех поразило, что у русских так много пехоты. Они наступали сплошной массой». Откуда истощенная страна брала людей под конец войны? Истории моих дедов — тому объяснение: в начале войны их не взяли из-за болезней, а в конце брали уже всех. Отца моего мужа Леонида Пеньевского призвали из Архангельской области, когда ему было 17 с половиной. До совершеннолетия учили минометному делу, как только исполнилось 18 — на фронт. Он штурмовал рейхстаг.

Как рассказывал мне ученый секретарь музея истории Великой Отечественной войны в Минске Валерий Надтачаев, не редкостью было, когда освобожденных на территории Восточной Пруссии бывших военнопленных или угнанных на принудительные работы прямо там призывали в действующую армию. «Если 11-я гвардейская армия начнет наступление, — говорил начальник штаба 3-й танковой армии вермахта 17 января, — мы будем бессильны что-либо сделать, чтобы ее остановить». Армия пошла в наступление.

Первой медалью Федора Виненкова наградили 6 февраля 1945 года: «При контратаке противника, в районе господского двора Гросс-Каршау, Восточная Пруссия, выдвинулся с ручным пулеметом вперед и своим огнем преградил путь наступавшей немецкой пехоте, уничтожив при этом 4 гитлеровцев». В том бою дед был ранен, отправлен в госпиталь и о медали не узнал. Если бы не это обстоятельство, мы бы, возможно, до сих пор не знали о его подвигах и наградах.

В феврале в Восточной Пруссии появились отделы по делам репатриации и сборно-пересыльные пункты: каждый день наступления освобождал советских людей, неволею судьбы оказавшихся в Германии. Им говорили: «Все, что имеете, везите домой. Особенно белорусы, которые сильно пострадали. Вас каждый день ждут дома, а на границе ничего отбирать не будут». Женщины ехали домой, мужчины чаще всего шли на фронт.

Чуть больше чем через месяц, 16 марта, Федора Виненкова наградили второй медалью «За отвагу»: «В бою в районе д. Попплиттен, Восточная Пруссия (сейчас п. Ново-Московский Калининградской области. — И.П.), поддерживая огнем своего пулемета наступление наших подразделений, уничтожил 5 гитлеровских солдат».

Валерий Надтачаев говорит, что в такой скорости награждений не было ничего удивительного: бои в Восточной Пруссии были такого накала, что известно немало случаев, когда человек становился полным кавалером ордена Славы за два-три месяца. Если выживал.

Советские солдаты спят, отдыхая после боев, прямо на улице взятого штурмом Кенигсберга. Апрель 1945 г.

Советские солдаты спят, отдыхая после боев, прямо на улице взятого штурмом Кенигсберга. Апрель 1945 г.На новый штурм Кенигсберга Красная Армия пошла 6 апреля 1945 года. Вот что было написано в памятке гвардейцу штурмовой группы, перед атакой их были созданы десятки: «Готовься к атаке скрытно, без шума. Оружие держи наготове: автомат на шее, гранаты под рукой. При штурме дорога каждая секунда. Всеми средствами добивайся внезапности удара. Незаметно пробирайся вдоль стен домов, прыгай в окна, по трубам и лестницам забирайся на чердаки. Появляйся там, где враг тебя не ожидает. Врывайся в дом вдвоем — ты и граната. Граната — впереди, ты за ней. Следующая граната уже наготове. В доме много комнат, коридоров, перекрытий, успевай поворачиваться! В каждый темный угол — гранату! Бегом вперед! По потолку очередь из автомата, снова вперед! Другая комната — гранату! Коридоры прочесывай из автомата. Противник тоже будет драться. Не страшно! Инициатива в твоих руках. Штурмуй злее, беспощаднее! Больше гранат, больше автоматных очередей на голову захватчиков». Перед штурмом командующий 11-й гвардейской армией Кузьма Галицкий говорил: «Передайте комбатам, что первый, кто ворвется в Кенигсберг, получит орден Красной Звезды». Мой дед Федор Виненков его получил. Но я никогда не узнаю, был ли он в Кенигсберге первым.

Возможно, он был в одной из тех самых штурмовых групп — по крайней мере, когда читаешь сухие строки приказа о его награждении орденом Красной Звезды, складывается такое впечатление (орфография и пунктуация приказа сохранены): «В уличном бою в городе Кенигсберге 7.4.45 года, когда сильный пулеметный и автоматный огонь противника заставил залечь наши боевые порядки, смело выдвинулся со своим пулеметом вперед и умело замаскировавшись в развалинах разрушенного здания, меткими очередями вывел из строя 2 расчета ручных пулеметов противника и, ворвавшись затем в подвал, в упор расстрелял 7 гитлеровцев и захватил 5 человек пленных. При отражении вражеских атак на северном берегу реки Прегеля 9.4.45 года, огнем своего пулемета вывел из строя до 10 немецких солдат и офицеров и прочно удерживая занятый рубеж, способствовал тем самым успешному наступлению наших подразделений на центр города». Наступая, в Кенигсберге проходили два-четыре километра в сутки — это считалось хорошим темпом. 9 апреля 1945 года Москва салютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий: город-крепость взят! Правда, на оборотной стороне медали «За взятие Кенигсберга» выбита другая дата — 10 апреля. Этой медалью был награжден отец моего мужа Леонид Пеньевской, он тоже штурмовал эту крепость, ему было 19 лет. У Федора Виненкова такой медали нет: ее учредили 9 июня 1945 года, он не дожил.

Дедушка

11 апреля 11-я гвардейская армия генерала Галицкого покинула Кенигсберг: впереди был важный порт Пиллау (сегодня Балтийск, база Балтийского флота ВМФ России). Дали несколько дней отдыха, в которые красноармейцы отсыпались и отдыхали. Как вспоминают очевидцы, устроили праздничный обед: наваристые щи и густая каша, щедро приправленная маслом и мясом, и двойная порция «наркомовской» водки. Надежды на неделю отдыха оказались напрасными: пару дней — и снова в бой. Город Фишхаузен (сегодня п. Приморск) взяли 17 апреля. Именно этим днем датирован приказ о награждении Федора Виненкова орденом Красной Звезды за взятие Кенигсберга. Он знал, что 28 марта у него родилась дочь, и даже успел написать в письме домой, что хотел бы назвать ее Лилей. Но имя у нее уже было — Пелагея, всю жизнь она называет себя Полиной, так ей нравится больше. Ее папе оставалось жить пять дней.

Первоклассница Полина Виненкова и ее мама Мария.

Первоклассница Полина Виненкова и ее мама Мария.Восточная Пруссия

Пиллау, который ринулись штурмовать после взятия Фишхаузена, прикрывали 19 зенитных батарей, которые вместе с корабельной артиллерией выпускали в минуту до 15 тысяч снарядов. Можно ли было выжить в этом огненном ливне? Историки соглашаются: 22 апреля 1945 года был самый трудный день на подступах к Пиллау. Убито и ранено 1.817 солдат и офицеров, в этот день в списке безвозвратных потерь появилось и дорогое нам имя — Федор Федорович Виненков, рядовой, пулеметчик, беспартийный, 1913 года рождения, призванный 8 июля 1944 года из колхоза им. Молотова Кормянского района Гомельской области. Рядом с ним в этом списке воины из Астрахани, Смоленска, Баку и Паневежиса. Все были захоронены в недавно освобожденном Фишхаузене. Позже командир 79-го гвардейского полка Герой Советского Союза Сергей Шелковый признавался, что сражение было выиграно «массой людей, а не маневром. Такую насыщенность артиллерийским огнем со стороны противника я встречал только под Сталинградом и Витебском. Противник имел здесь очень выгодную оборону. По тяжести боя эта операция равна Сталинградской».

Дедушка

Мы поехали в Приморск вчетвером — я, мой муж Михаил Пеньевской, Юрий Ржевцев и Катя Новожилова, специально прилетевшая из Москвы, чтобы увидеть окончание истории, в которой сыграла такую важную роль. Они говорили о войне, я молчала. Путь длиной в 74 года близок к завершению, а я до сих пор не могу в это поверить. Перед поездкой я съездила в Гомель, к бабушке, взяла немного земли с кладбища — она желтая, песочная, усыпанная хвоей. Всю жизнь бабушка прожила одна, из ее четверых детей выжила только глазастая девочка — та самая, которую Федя просил назвать Лилей. Я думала, что эта земля, такая сухая, как бабушкины глаза (я никогда не видела ее плачущей), — единственное, что я могу отвезти деду, чтобы сказать: она помнила тебя всю жизнь. Не ждала, но — помнила.

Плита на воинском мемориале в п. Приморск Калининградской области с именем Федора Виненкова.

Плита на воинском мемориале в п. Приморск Калининградской области с именем Федора Виненкова.Приморск, бывший Фишхаузен, сегодня — поселок, меньше 2.000 человек. «Видите старую немецкую водонапорную башню? — говорит Юрий. — Это наш ориентир, мемориал возле нее». Солнце палит, мы идем и молчим. Все молчим. Мой трепет передался моим спутникам, мне кажется, что у меня начинается озноб, и я боюсь, что это тепловой удар, что упаду, не дойдя несколько метров. Но — дошла, в мемориале, зеленом и тенистом, мое спасение. Ржевцев рассказывает: «Здесь в 1955 году сделали большую братскую могилу, из разных захоронений привозили. Где именно их похоронили? Думаю, где-то вот здесь, в центре, и дед твой здесь. Ну а на какой плите имя — ищи». Я растерялась: плит много, на каждой — десятки имен, здесь захоронены почти 2.000 бойцов. Пошла налево, на третьей плите он — Ф.Ф.Виненков. «Что-то же тебя сюда повело», — говорит Юрий. Мы сидим вчетвером и молчим. Высыпаю «бабушкину» землю у плиты, беру немного отсюда. Она здесь совсем другая — черная, густая. Привет бабушке — может быть, она улыбнется мне откуда-то сверху, увидит, что я сделала в этой жизни что-то действительно важное.

«Снился тебе дедушка в эти дни?» — спросила мама, когда я приехала в Гомель рассказать ей эту историю. Нет. «А мне снился. Говорил: «Я так хотел тебя увидеть». И вот тут я сломалась — и разревелась. Я оплакивала их всех: героя Федю, на память о котором осталась единственная довоенная фотография и наградные документы, его любимую жену Марию, полжизни проработавшую на клинкерном заводе и достававшую из печи кирпичи — чтобы заработать 50 копеек в день, нужно было уложить тысячу горячих штук на тележку, его единственную дочку Полину, которую он не увидел даже сейчас: здоровье ей многого не позволяет. Я плакала обо всех судьбах, которые поломала война.

Обелиск на площади Победы в Калининграде.

Обелиск на площади Победы в Калининграде.

…Когда вечером мой муж фотографировал обелиск на площади Победы в Калининграде, паренек лет одиннадцати спросил: «А что вы фотографируете?» Муж в ответ: «А ты знаешь, кому это памятник?» «Знаю, — улыбнулся мальчишка, — богам». Они смотрят за нами. Смотрят на нас. Я помню. И продолжаю искать своего другого деда — Василия Кацубо, погибшего в Эстонии. Беларусь помнит...

plesk@sb.by

Калининград — Минск.