Уникальный альбом готовится в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки»: публикации ждет обширная коллекция фотографий Полесья, долгое время хранившаяся в архивах и практически незнакомая зрителю. В книгу «Вандроўкi па Палессi», над которой работает известный этнолог Ольга Лобачевская, войдут фотоснимки, сделанные полесскими фотографами и краеведами в 1920—1930‑е, лишь единицы из них публиковались ранее.

«Вандроўкi па Палессi» — совместный проект издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» и Музея Белорусского Полесья. Автором книги выступает этнолог, кандидат искусствоведения, доцент кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Ольга Лобачевская: в сферу ее научных интересов входит история этнографической фотографии в Беларуси.

Основной корпус фотоснимков, который будет представлен в альбоме, сделан в 1920—1930‑е пинским краеведом Дмитрием Георгиевским.

Фотографии, которые ждали своего часа почти 100 лет, раскроют самые разные стороны жизни Полесья в период между двумя мировыми войнами.

— С именем этого человека связано создание и становление музея, который до войны назывался Полесским, а теперь носит название Музея Белорусского Полесья, — рассказала Ольга Лобачевская. — В начале 1920‑х и до 1939 года Дмитрий Георгиевский руководил этим музеем в Пинске, должности директора в нем тогда не было, только должность хранителя. В 1990‑е я работала над книгой, которая так и называется: «Захавальнiк Палескага музея — Дзмiтрый Георгiеўскi». Он совмещал свое служение музею с работой учителя, сам фотографировал, благодаря ему в Пинске была широко поставлена краеведческая работа, учащиеся занимались краеведением и даже издавали сборники материалов. Дмитрий Георгиевский стал жертвой сталинских репрессий: в 1939 году его отстранили от руководства музеем, но он продолжал работать, а в 1941‑м арестовали — за день до начала Великой Отечественной войны, 21 июня. Он как раз приехал из экспедиции, привез экспонаты. Я пыталась проследить его дальнейший путь, в архиве КГБ мне дали материалы его дела, но следы обрываются в Кировской области. Так что работу над «Вандроўкамi па Палессi» я называю вторым возвращением Георгиевского. От него осталась обширная коллекция и музейная документация, сохранились хрупкие стеклянные негативы с его фотоснимками — все это уцелело во время войны, этнографические материалы пинского музея почти не пострадали в отличие от утраченной коллекции живописи. Некоторая часть негативов была отпечатана в 1960—1970‑е, а остальные хранились в ящичке и ждали своего часа. Фактически пролежали они 100 лет. Только в 2019 году негативы Георгиевского были переданы в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и оцифрованы.

|

|

|

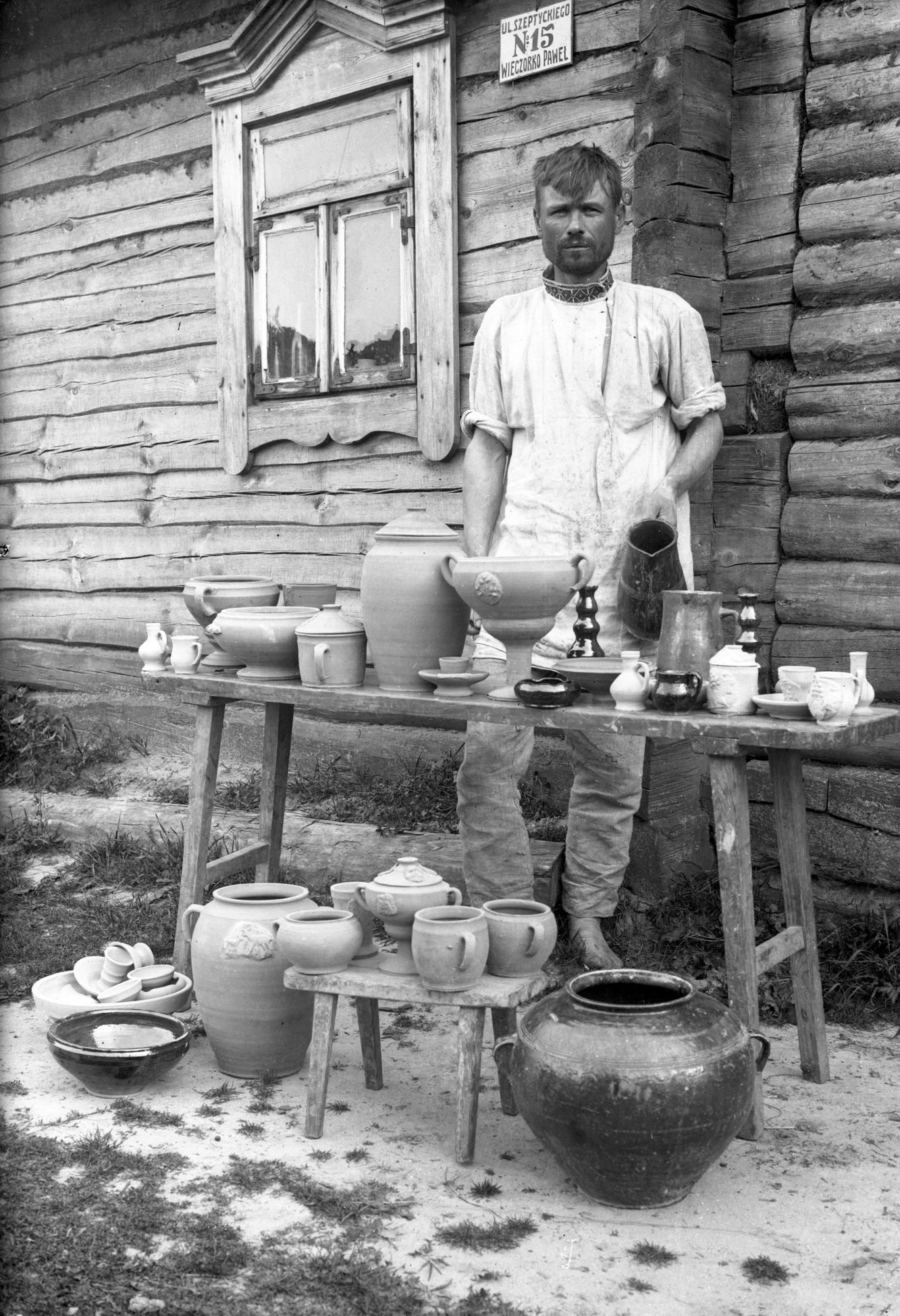

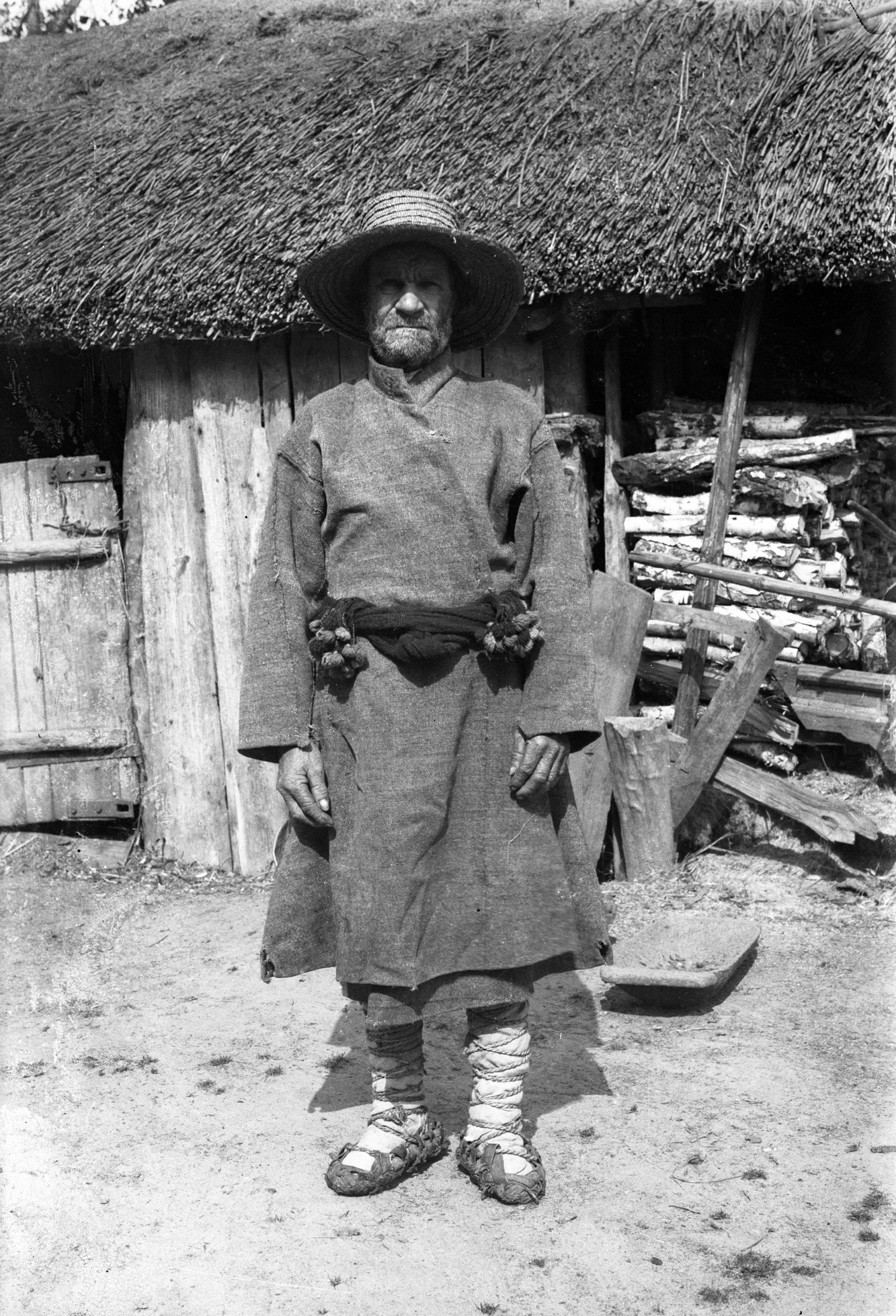

— Эти снимки — документальные свидетельства, прямо отражающие реальность того времени. Они зафиксировали жизнь такой, какой она была, и мы словно переносимся в прошлое, становимся очевидцами тех событий. В этом смысле фотографии гораздо информативнее и точнее, чем текстовые описания, — говорит директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» Ольга Ванина. — Какими были люди, во что они одевались, чем они занимались, в каких домах жили и как обустраивали быт… Пытливому взгляду исследователя интересны все, даже самые мелкие, детали — и особенности орнамента на народном костюме, и конструкция рыбацких сетей, и форма гончарных изделий, и размер лодок, в которых плавали полешуки... Книга скомпонована как путешествия, преимущественно по водным маршрутам, поскольку весной в половодье на Полесье добраться из одного пункта назначения в другой можно было только на лодке.

Это была особая территория со своими традициями, правилами жизни. Неудивительно, что здесь сохранились до наших дней собственный говор и своя культура: ведь большую часть времени эта местность была отграничена от остальных территорий непроходимыми болотами.

До сих пор на Полесье существует, например, весенний обряд «Юрьевский хоровод», когда в Юрьев день отмечали праздник, связанный с выгоном скота на пастбище, обходом озимых посевов и первой свежевспаханной бороздой. Сохранился этот обряд только в полесской деревне Погост, в декабре 2019 года его внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А в деревню теперь приезжают со всей Беларуси и из других стран этнографы и ценители самобытной народной культуры.

Проект «Вандроўкi па Палессi» предназначен и для исследователей, и для тех, кто интересуется историей своей страны и малой родины. Особенно актуален он в Год народного единства, считает Ольга Ванина:

— Беларусь — многонациональная страна, и если говорить про белорусский этнос, он тоже неоднороден. Но мир потому и прекрасен, что все мы разные, и это разнообразие придает жизни неповторимость и красоту. Все этнические группы, живущие в государстве, вносят свой вклад в его жизнь и культуру. Внимание к вопросам истории и культуры помогает нам лучше понять себя, осознать, откуда мы, какие мы, гордиться своей историей и помнить о собственных корнях. И, конечно, помнить, что быть белорусом — это не только гордость, но и ответственность, а любить Беларусь — значит не только жить на этой земле, но и вносить свой вклад в ее благополучие и процветание.

Книгу «Вандроўкi па Палессi» издательство планирует выпустить в конце апреля.

ovsepyan@sb.by