Поддерживать естественное сообщество животных, растений и других живых существ — задача не только ученых, но и всего человечества. Все вариации жизни, их естественные эволюционные трансформации должны продолжаться. Забота о сохранении биоразнообразия переплетена множеством нитей с вопросами разного уровня значимости: от получения необходимых пищевых ресурсов до глубоких научных и медицинских исследований, которые часто берут начало с изучения животного и растительного мира, грибов и бактерий.

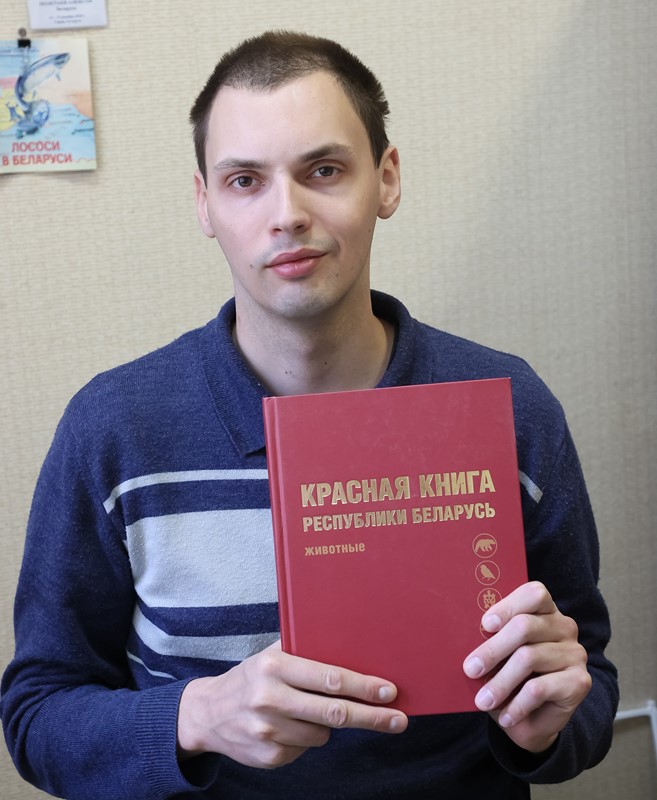

Генеральный директор Александр Чайковский.

Генеральный директор Александр Чайковский.

Международный день биологического разнообразия — очередной повод побывать в стенах Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, чтобы узнать, какую работу ведут ученые, занимаясь насущными проблемами сохранения экологического баланса.

Красную рыбу — в Красную книгу

Проблема ограниченной области распространения и небольшой численности хозяйственно ценных лососевых рыб поставлена учеными-ихтиологами более 20 лет назад. Актуальна она до сих пор, притом что вопрос браконьерства уже не стоит столь остро, как прежде. Инспекция по охране природы проводит регулярные рейды, к тому же большую работу ведут волонтеры, патрулируя нерестовые участки...— Сегодня все аборигенные виды: кумжа, семга и ручьевая форель — занесены в Красную книгу. И наша главная задача — увеличить численность лососевых рыб в реках Беларуси, — рассказывает научный сотрудник лаборатории ихтиологии Алексей Полетаев. — Проблема в том, что кумжа и лосось обитают в ограниченном по протяженности отрезке Вилии от границы с Литвой до плотины Вилейского водохранилища. А ведь раньше эта рыба заходила в Неман и Западную Двину — до тех пор, пока здесь не установили плотины. И единственный маршрут, по которому они могут сейчас добраться к нам на нерест, проходит по Неману до устья Вилии и далее до вышеуказанного участка реки.

Научный сотрудник лаборатории ихтиологии Алексей Полетаев.

Научный сотрудник лаборатории ихтиологии Алексей Полетаев.

Начиная с 2022 — 2023 годов ихтиологи наблюдают в двух упомянутых речках большое количество 4 — 5‑летних самцов, впервые пришедших на нерестилище, и полагают, что многие из них появились из искусственно созданных гнезд.

— Мы наблюдаем, как количество лососевых постепенно растет: в реках, где десять лет назад находили по 20 — 30 нерестовых бугров, сейчас их до 50 — 60, — обращает внимание Алексей Полетаев. — В будущем, когда популяция ценных рыб достаточно восстановится, можно будет вести речь о разрешении лова. Но до этого должно пройти еще немало времени.

Лесные исполины

Этот вид млекопитающих рода бизонов традиционно признают одним из самых узнаваемых символов Беларуси. Зубры — звери степенные, неторопливые, с любопытным нравом. Чуть более ста лет назад они находились под угрозой полного исчезновения. Вот что рассказывает старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Павел Велигуров: Старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Павел Велигуров.

Старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Павел Велигуров.— Проблема возникла еще в 1918 году, когда браконьер застрелил последнего зубра Беловежской пущи. Это зафиксированный факт полного исчезновения животного в дикой природе. К счастью, остались особи в неволе — зоопарках и зоосадах. Спустя десять лет был произведен учет сохраненных зубров, и оказалось, что в мире их осталось всего 52!

В Беларуси работы по охране и увеличению популяции этих животных начались после окончания Второй мировой войны. Зубровый питомник Беловежской пущи остался на польской территории, и по взаимной договоренности часть особей передали, чтобы начать работу по восстановлению численности зубров в СССР.

В начале 1990‑х, ко времени обретения Беларусью независимости, страна имела популяцию в Беловежской пуще и еще две — в Березинском биосферном заповеднике и Припятском национальном парке. В совокупности 350 особей. Животных предложили расселять не только на особо охраняемых территориях, но и на землях общего хозпользования, таких, например, как охотничьи хозяйства при лесхозах. При этом стояло обязательное условие, чтобы содержатель был заинтересован в поддержании и развитии животных. Таким образом появились новые популяции, которые продолжают развиваться. Одни из наиболее многочисленных находятся в Осиповичском опытном лесхозе и СПК «Озеры Гродненского района».

Сегодня у зубра бинарный статус: он занесен в Красную книгу, при этом является охотничьим видом. В Беларуси 23 места обитания животных, в девяти они содержатся на воле.

Уже несколько лет подряд Беларусь занимает первое место по численности зубров в мире — 2688 особей. Второе принадлежит Польше (2603), третье — России (2355), четвертое — Германии (612). Это не только успехи национальной науки, но и целый комплекс мер, принятых в местах обитания, по охране животных и достаточной подкормке для их полноценного развития.

Предмет гордости — коллекция

Зоологическая коллекция и генетический банк дикой фауны, собранные в НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, признаны национальным достоянием страны. Научный объект имеет мировое значение. Область его применения — фундаментальные исследования, лесная промышленность, образование, сельское хозяйство и медицина.— Это строгая систематизация эталонных для видовой идентификации экземпляров беспозвоночных животных респуб-лики и региона в целом, а также образцов биологического материала от различных типичных представителей дикой фауны, собранных с учетом их эколого-ценотической и популяционно-хорологической значимости, — комментирует заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных Олег Прищепчик. — В общем фонде 1954 экземпляра беспозвоночных животных, 767 видовых таксонов и 1672 образца биоматериала диких животных от 331 вида.

Зооколлекция и генбанк дикой фауны обладают функцией научного и справочно-информационного центра по накоплению, сохранению и научному использованию биологического и генетического материала — фаунистического разнообразия животного мира в пределах Северной Евразии с приоритетом территории нашей страны. Структуры поддерживают ведение кадастра животного мира Беларуси, подготовку национальных отчетов о сохранении биоразнообразия и других международных документов в области охраны и рационального использования животного мира согласно Конвенции о биоразнообразии, что позволяет Беларуси занимать высокие позиции в области изучения биоразнообразия планеты, развития систематики животных и прочих фундаментальных направлений.

В коллекциях есть экземпляры и образцы тканей животных видов, которые в настоящее время очень редки, включены в Красную книгу Респуб-лики Беларусь, являются реликтами, вымерли на территории многих стран Европы или находятся под угрозой, а также собранные в одном или нескольких экземплярах за столетний период.

Собрания уникальны. По объему и по представленности таксонов различных групп животных фонд соответствует лучшим коллекциям мира, в том числе Зоологического института Российской академии наук, институтов зоологии НАН Украины и Польской академии наук в Варшаве.

Фото из архива центра.

УНП 100217257