Не переходя на личности

Неолиберализм не является продолжением классического либерализма, который на ранних этапах своего развития отстаивал необходимость формирования национальных государств. Нынешние продолжатели этого политтечения, занимающие, кстати, ключевые посты в международных влиятельных структурах, стремятся свести к минимуму роль правительств. И если раньше индивидуальность поощрялась, а первичной среди всех прав и свобод считалась именно свобода совести, то сейчас целенаправленно ослабляется национально-культурная идентичность с целью нивелирования различий в сознании потребителей.Например, один из самых известных консультантов по бизнесу Кениче Омае приветствует «калифорнизацию» вкусов, в результате которой происходит формирование «глобальных потребителей… во многих отношениях более похожих друг на друга, чем на своих соседей, не ориентирующихся на глобальные ценности, и даже более чем на своих родителей и дедов». Тем самым основное различие между классическим либерализмом и его современной ветвью состоит в том, что «нынешний вариант» абсолютизирует экономическое начало в ущерб всем остальным.

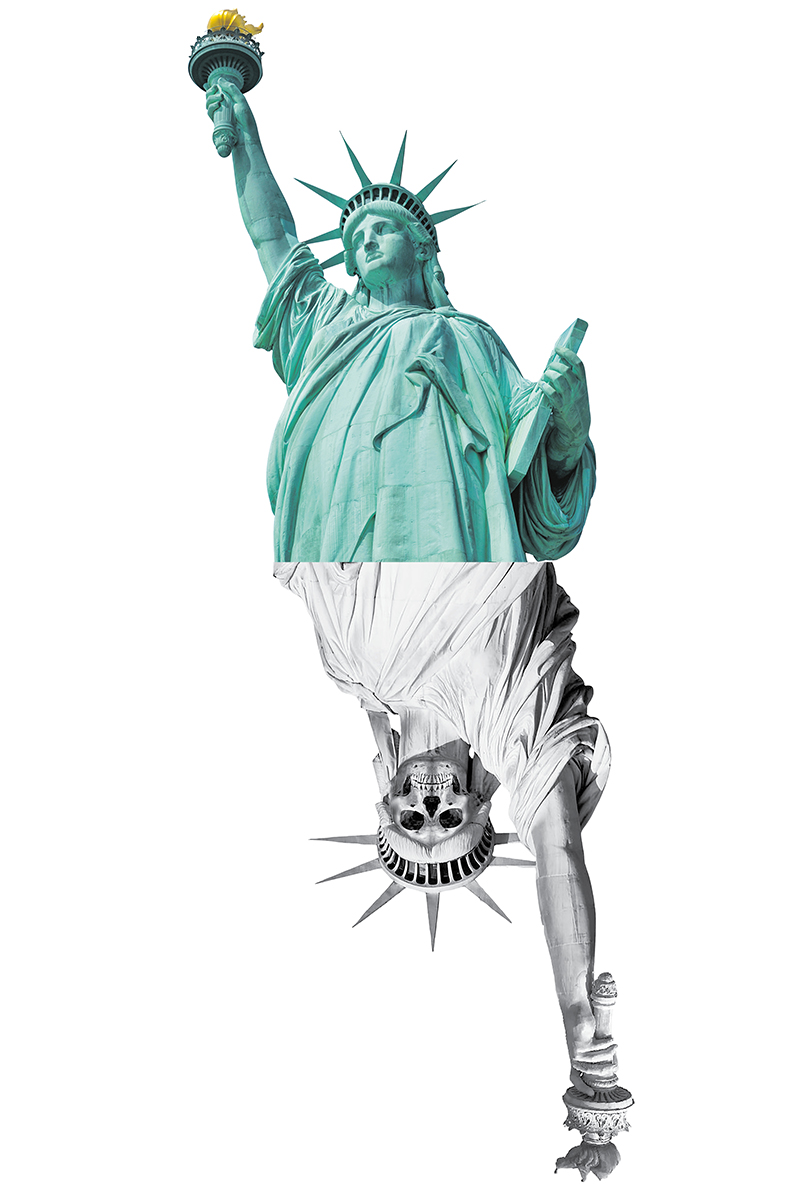

Здесь кроется немаловажный парадокс: «естественные экономические законы» требуют принуждения для своего функционирования. Поэтому так часто идет речь об американской доминанте.Дж. Сорос прямо писал о том, что гегемонизм США есть гарантия успешного протекания глобальных трансформаций. Ему вторил Генри Киссинджер, утверждая, что главным актором преобразований в мире являются Соединенные Штаты, которые и есть образец для подражания. А так как у других стран отсутствуют «реальные альтернативы», то движение в рамках американской модели становится неизбежным.

Кто виноват в бедности?

Такие необходимые меры, как инвестиции в общественный сектор, поддержание базовой инфраструктуры, стимулирование производства, занятости и внутреннего спроса, ставятся под сомнение неолиберальными идеологами. Еще одной важнейшей чертой данной доктрины является отказ от этического измерения научной и политической рациональности, что выражается в отсутствии чувства вины перед жертвами социальных трансформаций, проведенных по их рецептам. Очевидные и вопиющие формы социальной деструкции объявляются «перегибами на местах», а такие последствия, как деиндустриализация, деградация природной среды, разрушение социнфраструктуры, просто игнорируются.Известный экономист Дж. Сакс вот как объясняет причины бедности в некоторых странах: дело не в том, что одни регионы путем неэквивалентного обмена извлекают общественный продукт у других, а в том, что существуют «региональные различия темпов роста». Зато, по его утверждению, бедные государства повинны в варварском использовании природных ресурсов, хотя это объективно является следствием нищеты. Так же рассуждает еще один апологет трансформаций по американскому образцу Дж. Бхагвати. Он видит виновником негативной экономической и экологической ситуации в некоторых странах их элиту. Но она, как правило, является нижним уровнем глобальной элиты и проводником ее интересов на местах.

Неолиберализм стал идеологией современного глобализма. Какие его основные лозунги? Прежде всего — мораль успеха. Она прямо и недвусмысленно противопоставляется коллективизму и связанным с ним ценностям.

Вот и получается, что человек — это «разумный эгоист», повсюду преследующий свои частные и, как правило, корыстные цели. Коллективные нормы он берет в расчет лишь в том случае, если они выгодны ему лично. Другими словами, не гражданин для общества, а общество для гражданина.Однако теория антропосоциогенеза убедительно показывает, что становление и развитие личности происходит только внутри социума, и потому потребности и мотивы ее являются продуктом культуры, а не природы. Но самое главное заключается не в этом. А в принципе потворствования «сильным» — наглым, беспринципным, тем, кто «не стесняется». Если все это никак не ограничивается культурой, то общество стремительно скатывается в социал-дарвинизм и новое варварство.

Демонтаж суверенитета

Сегодня продвигается в мире и идея «открытого общества». Этот принцип, несмотря на свою популярность и кажущуюся определенность, достаточно сложен и противоречив. Здесь подвергается критике, в частности, национальный суверенитет. Он объявляется адептами глобализма безнадежно устаревшей формой политического устройства, препятствующей объективным мировым тенденциям. Утверждается, что современная экономика, построенная на основе международного разделения труда, по определению не может умещаться в нацграницах и должна быть транснациональной. Однако тут, как, впрочем, и в глобализме вообще, сокрыт двойной стандарт. Строгость и обязательность теории обращена вовне, к странам не-Запада, но она значительно мягче в контексте внутреннего пользования.Как показывает опыт, в том же ЕС вовсе не собираются демонтировать госсуверенитеты и связанные с этим национальные интересы, ценности и приоритеты. Более того, под различными предлогами, в частности борьбы с международным терроризмом, укрепляются позиции стран в сфере национальной безопасности, тогда как аналогичные процессы на постсоветском пространстве или в арабском мире объявляются чем-то чуть ли не постыдным.Еще один любимый конек от Брюсселя до Вашингтона — «права человека». Для США, активно выстраивающих глобальный мир, «нарушения прав человека» играют роль повода, позволяющего вмешиваться во внутренние дела других стран и приводить в действие механизм демонтажа национального суверенитета. Другими словами, ущемленные права человека почти никого не интересуют сами по себе, но являются средством их политической эксплуатации.

Как отметил бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, «ключевое понятие «права человека» используется некоторыми политиками, в особенности в США, в качестве боевого клича, агрессивного инструмента внешнеполитического давления. Причем делается это выборочно: по отношению к Китаю, Ирану или Ливии, но никогда применительно к Саудовской Аравии, Израилю». Разумеется, это не означает, что защита прав человека не заслуживает внимания общественности. Но суть в том, что смысл этих «защитных механизмов» в контексте глобальной идеологии оказался до неузнаваемости трансформированным, искаженным и даже оболганным. В итоге многие принципы неолиберализма дают простор ничем не стесненному расизму.

Олег РОМАНОВ, депутат Палаты представителей, доктор философских наук.