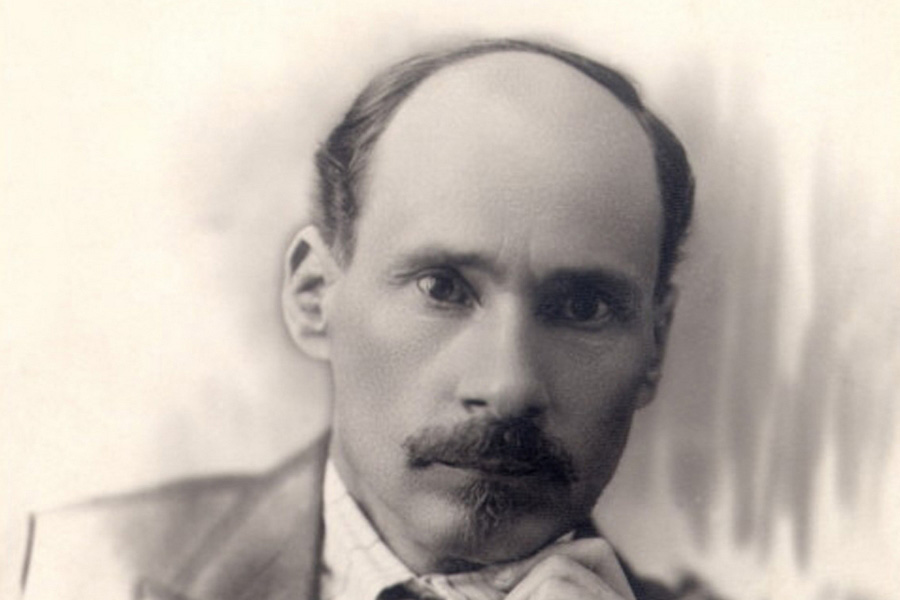

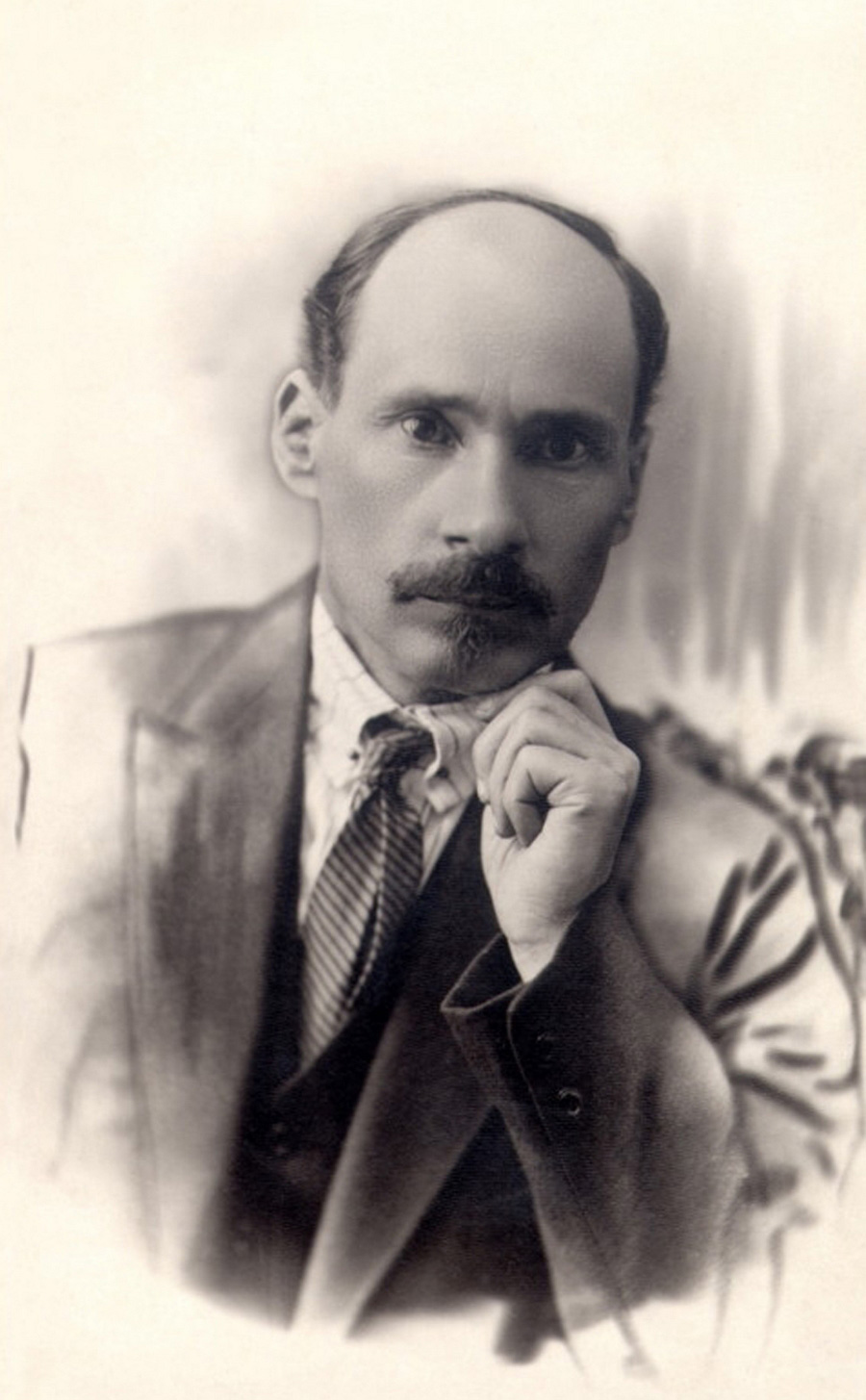

После кончины Янки Купалы Колас остался высочайшим авторитетом белорусской литературы.

После кончины Янки Купалы Колас остался высочайшим авторитетом белорусской литературы.Легкой жизни в разоренной войной Белоруссии 41‑летнему назначенцу не предвиделось, а тут еще в первые дни пребывания в Минске ему позвонил Якуб Колас. Встречи первого секретаря с народным писателем и одновременно вице-президентом Академии наук БССР стали частыми и продолжительными. Классик серьезно рисковал: в довоенные годы чекистами на него было собрано немало разнообразного компромата, в 1930 году сам Колас каялся в газете «Звязда» в «мелкобуржуазном и кулацком националистическом возрожденчестве». В 1939‑м заготовленные было ордера на арест Коласа и Янки Купалы обернулись по воле Сталина орденами Ленина, но и после войны ни одному писателю в советской стране спокойно не жилось, достаточно вспомнить печальные истории Анны Ахматовой и Михаила Зощенко.

Колас же после трагической гибели Янки Купалы в июне 1942‑го остался высочайшим авторитетом белорусской литературы и в этот образ вписался очень органично, уже в годы войны давая не только советы, но и поручения секретарю ЦК КПБ по идеологии Тимофею Горбунову. Приехавшего Патоличева Константин Михайлович сразу взял в свой учительский оборот, призывая учить белорусский язык и разговаривая на нем во время встреч с первым секретарем, именуя его Мiкола Сямёнавiч, что отразилось и в тексте секретарских мемуаров. Язык сталинский назначенец в итоге выучил, воспроизведя в тексте воспоминаний на белорусском теплые прощальные слова, которые адресовал ему Колас на пленуме ЦК КПБ при отъезде Патоличева на работу в Москву летом 1956 года. Последовал первый секретарь и другому совету большого писателя — чаще посещать спектакли Купаловского театра. Партийный начальник так втянулся, что даже в последний свой вечер в Минске отправился смотреть белорусскую пьесу.

Языком и культурой беседы Патоличева с Коласом не ограничивались — классик умело высказывал насущные проблемы непростой послевоенной белорусской жизни и намечал возможные пути их разрешения. Самое удивительное, что молодой Патоличев не только благосклонно выслушивал поучения Коласа, но и сохранил о них самые теплые впечатления. В написанных в 1980‑е годы мемуарах значительная часть их белорусского повествования посвящена беседам с писателем: «Я много ждал от встречи с человеком, пользующимся огромным авторитетом в республике, умудренным богатейшим жизненным опытом. Как было важно, что такой человек во все годы работы... был рядом со мной».

Первый секретарь признавался, что с Коласом он обсуждал самые деликатные проблемы. Когда в январе 1955 года Патоличев произнес достаточно резкую речь на пленуме ЦК КПСС, покритиковав Хрущева за субъективизм, он поделился своими сомнениями с белорусским классиком. Тот сделал полностью сбывшийся потом прогноз глубокого кризиса белорусской и нечерноземной деревни вследствие хрущевской политики по ликвидации подсобного хозяйства колхозников, которая «подрубает корни сельскохозяйственного производства и основы жизни сельского жителя... этого больше чем достаточно для стихийного уменьшения сельского населения». Работая над этой частью мемуаров в 1982 году, Патоличев удивлялся меткости предвидения Коласом судеб аграрной политики советских властей.

По сути, писатель стал неформальным советником белорусского первого секретаря, склонным направлять и его практические решения. Именно так Патоличев описывает разговор с Коласом, который в 1956 году привел к появлению хорошо известного жителям белорусской столицы огромного водохранилища, известного как Минское море. Классик начал издалека: «Посмотрите, Гродно — на реке Неман, Брест — на Западном Буге и Мухавце, Могилев — на Днепре, Витебск — на Западной Двине. Через другие белорусские города также проходят многоводные реки: Пинск и Мозырь стоят на Припяти, Полоцк — на Западной Двине». А потом Колас умело перевел разговор в конкретное русло: «Вот и получилось, что все крупные города... на больших реках, а Минску не повезло. Правда, в центре города берега Свислочи бетонируются, благоустраиваются, но город растет, в нем уже около полумиллиона жителей. Пора подумать о крупном водохранилище для минчан».

Писатель знал, что проект Минского моря разработан, но уверенности в поддержке высоких инстанций нет. Блестяще справившись с ролью лоббиста, он убедительно объяснил смысл предстоящего большого строительства: «И под Минском будет озеро. А это значит, что у минчан будет и купание, и рыбалка, и многое другое. Таким образом, мы исправим историческую несправедливость».

Колас скончался 13 августа 1956 года, спустя несколько недель после отъезда Патоличева из Минска. Но и этот прогноз классика благополучно сбылся — водохранилище «вошло в жизнь минчан так, будто оно существовало тут всегда». Точно так же вошел в жизнь всех белорусов и сам Якуб Колас.

Юрий Борисенок

rodina2001@mail.ru