За два дня до сакральной для белорусов даты — Дня народного единства — в редакцию обратилась минчанка Нина Солнцева: «У меня хранятся дневники дяди моего мужа Бровина Михаила Ивановича, которым больше 80 лет. Часть записей касается его участия в освободительном походе 1939 года».

Михаил Бровин в конце 1930-х.

Михаил Бровин в конце 1930-х.Нина Дмитриевна рассказала о происхождении дневников: «Я их увидела в 2003 году, когда умерла свекровь. Она жила в Минске в Дальнем переулке. Домик сохранился, хотя был построен в 1910 году. Тогда же родился Миша, и его отец посадил во дворе дубок».

Дневники Михаил начал писать в 1935‑м, а завершил в 1940‑м. Он хорошо рисовал, много читал, увлекался музыкой, искусством и верил в светлое будущее. В дневнике 30 сентября 1935 года писал: «Я живу в эпоху построения социализма, и я имел достаточно оснований мечтать. Как близки и понятны, как волнующи мне были положения коммунизма, как дороги успехи и пути построения его! «Правда» воспитывала меня не один год».

В том же 1935 году, когда Михаил работал землемером в деревне Добрянке, что на Гродненщине, у него появился предмет воздыханий — местная девушка Зина. Вот как он пишет об этом: «Зина не является женщиной — воплощением моего идеала, но я ее полюбил. И только из-за любви к ней я согласился бы жениться, примириться с ее характером, если бы это было возможно сейчас, в моих еще тяжелых материальных условиях».

Диалектика бытия и женщины

Спустя два месяца 4 декабря Михаил пишет: «Только что окончил «надстройки» и «формирующие принципы общественной жизни» в теории исторического материализма по Бухарину. Как это я раньше не мог одолеть этой книжки? Теперь я непременно начну знакомиться и с диалектикой».

Михаил читает очень много и после описывает свои философские умозаключения. Приводим запись от 20 апреля 1936 года: «Не могу определить свои стремления как самостоятельная и мыслящая социалистическая личность. Влекут к себе богатства земли, а в искусстве (литературе, живописи, музыке) я и вижу наивысшее богатство для ума человеческого».

Летом 1936‑го в его сердце появляется юная девушка Шура, но и с ней не все гладко. 7 августа Михаил пишет: «Я считал ее (Шуру) совсем наивной дивчиной, почти что в полном смысле шекспировской Мирандой. И меня непреодолимо тянуло к ней, так как именно только такой девушке я, не зная до сих пор утех первой любви к женщине, мог бы отдать вполне искренне дань любви и уважения».

Кому это надо?

Для чего, спросит современный и циничный читатель, нам эта мелодраматическая пошлость 90‑летней давности?Может, для того, чтобы понять, что в те далекие годы молодые люди не были одурманенными фанатиками?! Что они искренне любили, страдали, размышляли, мечтали о светлой жизни при социализме... Может, для того, чтобы мы сегодня благодаря Михаилу Бровину еще раз вспомнили наших дедушек и бабушек, которые по первому зову Родины когда-то давно сплотились в единые ряды и подняли экономику молодой страны, а чуть позже свернули шею лютому врагу?

***

В сентябре 1936 года Михаил возвращается к родным в Минск. Его сердце разбито: недавно узнал, что его любимая Шура живет беспорядочной половой жизнью. И даже тогда он не опускается до оскорблений и лишь сетует на увлечение девушки «новой модой».

«Я был оглушен, — пишет Михаил, — не плакал давно, много лет назад, за исключением смерти мамы, а тут не мог выдержать. … То, что я пережил за эти дни, заставило меня посмотреть на взаимоотношения полов совсем другими глазами, глазами старика».

Дан приказ ему на Запад

На протяжении следующих трех лет — с 1937‑го по август 1939‑го — дневники Михаила отражают его культурную жизнь: он ходит в кино, театры, музеи, на выставки, рисует, читает книги, слушает радио… Женщинам в его записях больше нет места. Похоже, он еще невинен.Сентябрь 1939‑го был насыщенным:

«7‑го побывал на ручейке, собрал большой букет полевых цветов, но тут мой отдых и закончился. Пришла повестка на сбор. Целый день 8‑го ушел на подготовку — надо было побывать на службе, укомплектовать походную аптечку и так далее.

9‑го я уже был красноармейцем.

10‑го собирался стать командиром машины, а 11‑го меня перебросили из учебного батальона в стрелковый и я устроился зенитчиком.

12‑го я еще играл в волейбол в веселой компании в городке, а 13‑го уже находился близ границы между Логойском и Дзержинском. Помимо дежурств и учебы, я выпускал также боевые листки, назначен чтецом-агитатором.

16‑го получили боевые патроны и запас продовольствия в НЗ. Стало понятно, что «будет дело». В 16:00 зачитали приказ, в котором предлагалось в 4 часа утра 17‑го перейти польскую границу в направлении местечка Раков и г. Воложина. Наше подразделение пересекало границу несколько позже передовых частей, открывших огонь в 4:00, а именно часов в 7 — 8. Поляки бежали. Часов в девять мы уже проезжали приграничное местечко Раков. Встреча была торжественная, и мы чувствовали себя словно на параде 7 ноября, а не на войне. Вечером мы были в Воложине. Небольшой провинциальный город, довольно живописно (с первого взгляда) расположенный на маленькой речке. Мы только проехали его, но затем почему-то вернулись и ночь провели на околице».

18 сентября 1939 г.

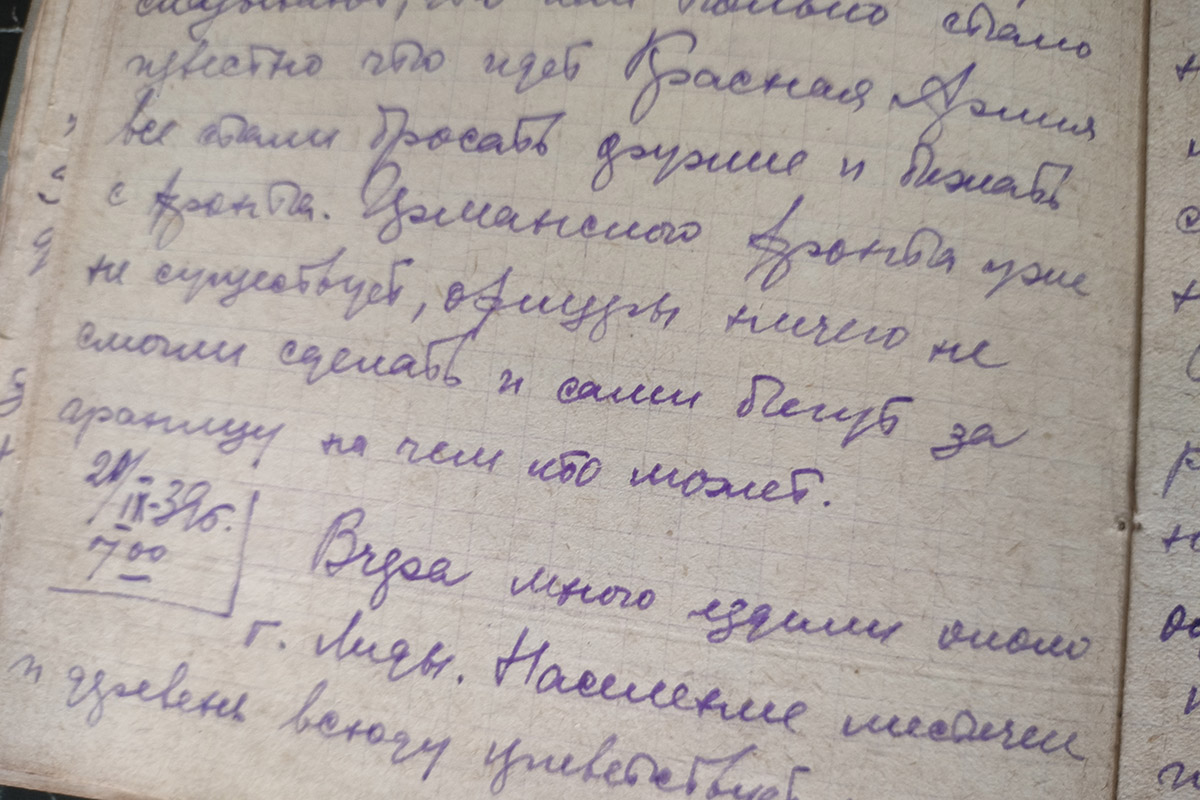

«Сегодня стали двигаться по старому направлению (д. Ганцевичи и др.), но с полдня, наткнувшись на банду в 120 человек, засевшую в болоте, и, оставив для ликвидации ее две роты, переменили направление и выехали на Лидский тракт. Встречаются пленные, даже группа панов пешком, под конвоем красноармейцев, под вечер стали встречаться польские солдаты, бежавшие с фронта; мы отвечаем на их приветствия и пропускаем беспрепятственно домой. Они рассказывают, что, как только стало известно, что идет Красная армия, стали бросать оружие и бежать с фронта. Германского фронта уже не существует, офицеры ничего не смогли сделать и сами бегут за границу на чем кто может».20 сентября 1939 г.

«Вчера много ездили около Лиды. Население местечек и деревень всюду приветствует нас, машет руками, кричит «здравствуйте», на остановках заводит беседы с «долгожданными товарищами». Несмотря на проливной дождь, всюду группы народа провожают проезжающие части, даже если они и не останавливаются, дети бросают яблоки.Сегодня утром после бессонной ночи под дождем сели на ветхом мостике. Собралась группа крестьян, стали помогать. Старшие крестьяне все расспрашивают о жизни в СССР, наших порядках, как это бабам равноправие дали, как это в Бога не верят и прочее, и прочее. Крестьяне одеты очень бедно, говорят, что под панами ни хлеба, ни соли не имеешь вдоволь. Спички, керосин, мыло, соль — все очень дорого, и над такими вещами приходится буквально трястись: соленая вода (также и мыльная) путешествует из хаты в хату, спички колются пополам. Прямо жуть берет, когда слушаешь такое. Проехали много местечек по шоссе на Вильно. Ночью с большой скоростью и под проливным дождем едем на Вильно.

Как я живо помню эту ночь! Дорогу, остановку, проливной дождь и невозможность скрыться от него куда-нибудь. Глаза слипаются от желания спать, но не то что улечься — присесть негде. С плащ-палатки вода льется ручьями, разомнешь ноги на остановке, походишь немного, вернее, побегаешь, чтобы согреться — и снова вперед и вперед».

Суровые сороковые

После освободительного похода, выполнив свой воинский долг, Михаил вернулся в Минск. В день своего рождения, 29 ноября 1939 года, он оставляет в дневнике такую запись: «Сегодня мне исполнилось 29 лет... Честное слово, я начинаю, кажется, чувствовать, что такое счастье. И я чувствую себя точно в раю… Правда, один. Лучше в одиночестве, но подальше от лицемерия, черствости и непонимания всего прекрасного если не разумом, то сердцем».Начало 1940‑х, судя по записям, было суровым, но Михаил еще не унывает. Вот что он пишет 7 января: «Это ли не счастье! На дворе 30 градусов мороза, а у меня — 15 градусов тепла! Что бы было, если бы батя не достал или понадеялись на гортоп проклятый, — представляю себе. До сих пор не кончил дел декабрьских. До сих пор не получил жалованья в оплату их. Хожу в летних туфлях и без сюртука».

Вот и все…

Заканчиваются дневники Михаила 18 февраля 1940 года: «6‑го потратил весь день в поисках дров на всех складах. 12‑го и сегодня — тоже, вечерами либо топить ее, либо ложиться под двумя одеялами и читать книжки. …Поездами давно уже не ездил, трамваи по Свердловской совсем не едут, автобусов и след простыл. В натуре тяжело работать, то мороз 30 градусов, то метель. Нигде ничего нельзя купить, в столовках очереди сумасшедшие, блюда исключительно вегетарианские, в магазинах один кофе. Дома же ничего совсем нет. Одним словом, пока дела дрянь и впереди лучшего не видать».***

По каким причинам Михаил Бровин перестал вести дневники — неизвестно. В июне 1941 года он ушел на призывной пункт, и больше родные его не видели. Пропал он без вести или погиб в бою — никто не знает. В нескольких своих дневниках этот искренний и немного странный человек описывал свой быт, духовный мир, чувства, мысли о социалистическом будущем. И ни разу он не пожаловался на превратности и тяготы судьбы. А когда пришло время, отдал жизнь за Родину. Маленькую, неприметную жизнь одинокого и умного человека. В память о нем остались не только три дневника, несколько фотографий и карандашных рисунков. В столице в Дальнем переулке во дворике отчего дома по-прежнему шумит 120‑летний дуб-исполин, посаженный отцом Миши в день его рождения в 1910 году.

Нина Солнцева листает дневники Михаила Бровина.

Нина Солнцева листает дневники Михаила Бровина.usachev@sb.by