Евгений Стеблов: Я родился в сорок пятом, в год Великой Победы.

Евгений Стеблов: Я родился в сорок пятом, в год Великой Победы.

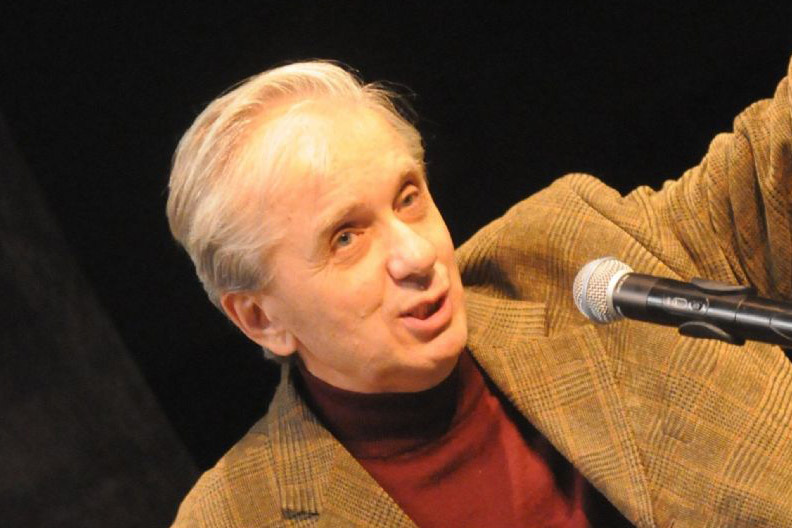

Началось общественное обсуждение произведений, отобранных на соискание премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023 — 2024 годы. О значении премии, а также о роли случая в актерской судьбе мы поговорили с народным артистом России, профессором Российской академии театрального искусства, ветераном экспертного совета по премиям Союзного государства Евгением Стебловым.

— Евгений Юрьевич, вы как-то сказали, что считаете себя союзным человеком.

— Конечно, ведь я участвовал в работе многих белорусско-российских культурных проектов.

— Почему участвовали в экспертном совете?

— Это государственная структура, а не чья-то частная затея. Если просят совета, почему бы его не дать: у меня есть жизненный и профессиональный опыт.

— Чем, на ваш взгляд, важна эта премия?

— Она помогает формировать идеологию Союзного государства, которая базируется на единстве культурных ценностей и общих корнях наших народов.

— Премия очень солидная.

— Пять миллионов российских рублей. Ее вручают на «Славянском базаре в Витебске», который соединил на одной сцене наши народы. Это своего рода указатель: смотрите, вот кого мы поощряем.

— В этом году номинанты очень разные — художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, коллектив проекта «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства», коллектив, создавший музей в «Хатыни», дирижер Александр Анисимов, историк Владимир Лиходедов. Трудно выбрать лучших?

— Всегда трудно выбирать между талантливыми личностями. Но еще труднее выбирать между представителями разных жанров: эксперты должны сравнивать скульптора с музыкантом и литератором. Споры на заседаниях были жаркими, особенно по павловопосадским платкам, но они так и остались номинантами.

— В 2022 году лауреатами стали молодые авторы Ржевского монумента Советскому солдату — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Но молодежи среди лауреатов немного.

— Надо награждать достойных, а не по возрасту. Исходить прежде всего из того, насколько творчество этого человека способствует единению наших народов.

— Когда вы впервые побывали в Беларуси?

— В 1965 году я снимался в фильме «Перекличка». Большая часть съемок была в Борисове. В ленте снимались Олег Стриженов, Марианна Вертинская, Татьяна Доронина. Мы с Никитой Михалковым играли танковый экипаж. Стреляли из настоящих танковых пушек. Я был заряжающим, а Михалков — командиром танка. Однажды я уронил снаряд, но он не разорвался — это было вторым моим рождением. Снимался у Валеры Рубинчика в его замечательном фильме «Культпоход в театр».

— Вы родились в год Великой Победы.

— Я появился на свет в декабре 1945 года. Первая Мещанская, сейчас проспект Мира, дом 126, квартира 29, — моя родина. Впервые я увидел мир из окна третьего этажа. Соседи нас звали «антилигенты». Из-за деда. Он даже на кухню выходил в галстуке. Почетное звание дворянина ему досталось от отца, служившего директором гимназий в Рыбинске. Мой прадед Павел Павлович Стеблов был действительный статский советник, директор рыбинских гимназий, возглавлял городскую Думу. Дед советовал заняться боксом: «Вдруг придется женщину защищать». В нашем дворе жил Володя Высоцкий — народная совесть. Он был старше на восемь лет. Я потом встречал его в студенческой общаге. Однажды я оказался в телецентре на Шаболовке, он озвучивал «Место встречи изменить нельзя». Лицо его было бледным, словно выстиранным.

— Стать актером мечтали с детства?

— В детстве я занимался в домашнем театре. Из картона вырезал фигурки и показывал спектакли соседям по коммуналке. В школе записался в театральную студию, а затем поступил в Щукинское училище.

— Что такое для вас театр?

— Образ жизни. По натуре я стеснительный, а вот на сцене мне море по колено.

— У вас почти нет отрицательных ролей.

— Самой трудной была роль Алеши Карамазова. Как-то на «Мосфильме» заглянул в съемочную группу «Я шагаю по Москве», принял участие в пробах. Данелия меня забраковал, потом сделали еще одну пробу, и меня взяли.

— Нетрудно догадаться, какая у вас любимая роль и любимый фильм.

— «Я шагаю по Москве» — классика. В 17 лет я стал звездой. Это первый импрессионистский фильм-настроение в послевоенном отечественном кино. «Раба любви» тоже стал классикой. Люблю свою картину «Урок литературы», хотя она много лет пролежала на полке. Люблю картину «Спальный вагон» Володи Хотиненко, «Культпоход в театр» белоруса Валерия Рубинчика.

— На съемочной площадке у Данелии вы и познакомились с Никитой Михалковым?

— Познакомились мы в молодежной студии при Театре имени Станиславского. Как-то у нас с ним зашел спор о подвиге. Я утверждал, что подвиг — бессознательное движение души, а Никита настаивал, что сознательное. Чуть не подрались, а потом стали дружить.

— Вам посчастливилось быть партнером Ростислава Плятта, Любови Орловой, Веры Марецкой, Фаины Раневской, Леонида Маркова, Ии Саввиной, Маргариты Тереховой. Какой была Раневская?

— Она не любила, когда ей смотрели в рот. Не любила, когда говорили «играть на сцене». По ее мнению, играть можно было в футбол, а на сцене — жить.

— А каким партнером был Ростислав Плятт?

— Много лет мы с ним играли в спектакле «Братья Карамазовы». Ростислав Янович был деликатный. У него были проблемы с ногой. Я ему в темноте подавал руку, и он всегда привычно искал ее. А потом настало время, когда его руки я не находил.

— С приходом в Театр имени Моссовета Евгения Марчелли удалось реализовать свои мечты?

— Я всегда был востребован. Теперь не очень люблю играть, люблю писать. Написал две книги. Преподаю...

Татьяна Хорошилова

sh@rg.ru