Солнечные батареи спутника.

Солнечные батареи спутника.Олег Новицкий, командир экипажа корабля «Союз», возглавивший на МКС 65-ю экспедицию, поздравил всех землян с Днем космонавтики. Кстати, в советское время в космосе уже побывали два уроженца нашей страны — Владимир Коваленок и Петр Климук. С начала освоения космоса Беларусь активно участвовала в этом процессе. В научных институтах и на промышленных предприятиях разрабатывались и создавались современные оптические приборы, наземные системы управления запуском ракет, программы по обработке космических изображений. Важным этапом в освоении космоса для нашей страны стал запуск в 2012-м с космодрома Байконур в Казахстане собственного спутника дистанционного зондирования Земли. А 15 января 2016 года с китайского космодрома Сичан запущен наш телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1». Затем в 2018-м на орбиту успешно выведен первый образовательный спутник — BSU Sat-1 БГУ.

Корреспондент «Р» увидела, как создается второй наноспутник БГУ — BSU Sat-1, запуск которого запланирован на осень.

Игра в кубики

Что такое спутник, вроде понятно. А вот чем от него отличается наноспутник? К этой категории относятся космические аппараты массой от 1 до 10 килограммов. Они имеют ряд преимуществ перед большими аппаратами. Самое главное — это малобюджетные проекты и по финансам, и по времени разработки, и по стоимости запуска. При этом на университетском спутнике можно опробовать новейшие технологии и позже использовать их на больших аппаратах.— Наноспутник BSU Sat-1 БГУ вывели на орбиту 29 октября 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань, — вспоминает руководитель Центра аэрокосмического образования БГУ Владимир Саечников. — Такие аппараты в настоящее время пытается разработать каждый уважающий себя университет. Наш носитель стал первым университетским наноспутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите вместе с БКА и спутником связи «Белинтерсат-1».

Владимир Саечников подробно рассказывает о разработке. Из разговора с профессором узнаю, что при незначительных габаритах (вес — около 3 кг) BSU Sat-2 обладает всеми характеристиками больших универсальных аппаратов. То есть он оснащен системами энергоснабжения, управления, электромеханической ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. На нем установлены две цифровые камеры высокого разрешения, новый скоростной приемопередатчик, оборудование для исследования специальных полиметаллических покрытий, система контроля за подвижными объектами (самолеты, морские суда) и другое специальное оборудование.

Собеседник показывает 3D-мо-дель второго спутника. В отличие от своего предшественника BSU Sat-2 больше — 30х10х10 сантиметров.

— Собственных двигателей на спутнике нет, — уточняет Владимир Саечников. — Топливо создает лишнюю опасность для носителя. Рисковать многомиллионной ракетой и ее полезной нагрузкой из-за студенческого спутника никто не согласится. Поэтому скорректировать орбиту мы не сможем. Аппарат будет медленно тормозиться о верхние слои атмосферы, пока не сгорит из-за трения о воздух. По нашим подсчетам, это произойдет примерно через пять лет.

К разработке спутника и анализу поступающей информации широко привлекаются студенты. Руководитель центра рассказал об этом подробнее:

— Работа в данном направлении началась с принятием решения о запуске первого белорусского спутника. Нам поручили обеспечить кадрами Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли. Затем появились другие проекты. Сейчас активно развиваем тему сверхмалых спутников. Их можно смело назвать летающей учебно-научной лабораторией: начиная с идеи и создания и заканчивая запуском и эксплуатацией, к этому должны привлекаться студенты. То есть наша главная задача при создании спутника — научить студентов полному циклу разработки и использования космических аппаратов.

Процесс создания наноспутника студентами БГУ.

Процесс создания наноспутника студентами БГУ.Второй пошел!

Наноспутник — один из проектов государственной программы по исследованию и использованию космического пространства. В рамках этого проекта было сделано два летных образца с полной конструкторской документацией и проведен комплекс испытаний по стандартам Роскосмоса для этого класса аппаратов. Одновременно разработчики занимались подготовкой всей необходимой для запуска документации.— В декабре провели тендер. Его выиграла немецкая компания Exolaunch, специализирующаяся именно на попутных запусках сверхмалых космических аппаратов. Она запускает их на российских носителях с космодромов Байконур и Восточный и на американских Falcon компании SpaceX Илона Маска. Мы уже заключили контракт и сейчас работаем по намеченному плану. Предстоит решить немало технических вопросов. Сейчас занимаемся согласованием частот в Международном союзе электросвязи. Есть свои трудности. В отличие от первого спутника на втором более расширенный диапазон частот, поскольку на нем стоят камеры более высокого разрешения.

Параллельно разработчики готовят массогабаритную модель, которая по своим размерам и весу в точности соответствует наноспутнику BSU Sat-2. Она нужна для того, чтобы опробовать пусковой контейнер и устройство, которые устанавливаются на ракету-носитель. Со дня на день массогабаритная модель будет завершена и передана запускающей стороне, которая проведет ее испытание. Если все пройдет успешно, то разработчики займутся окончательно сборкой летных образцов. В планах завершить ее к июню.

Но и это еще не все. Перед запуском необходимо провести примерочные испытания. То есть убедиться, что летный образец идеально подходит по размерам к пусковому контейнеру. Так, во время запуска первого спутника случилась накладка. Пусковой контейнер и наноспутник не совпали по габаритам всего на 50 микрон. Для сравнения: это примерно равно толщине человеческого волоса. Пришлось подгонять пусковой контейнер за считаные недели до старта. Работа сродни ювелирной!

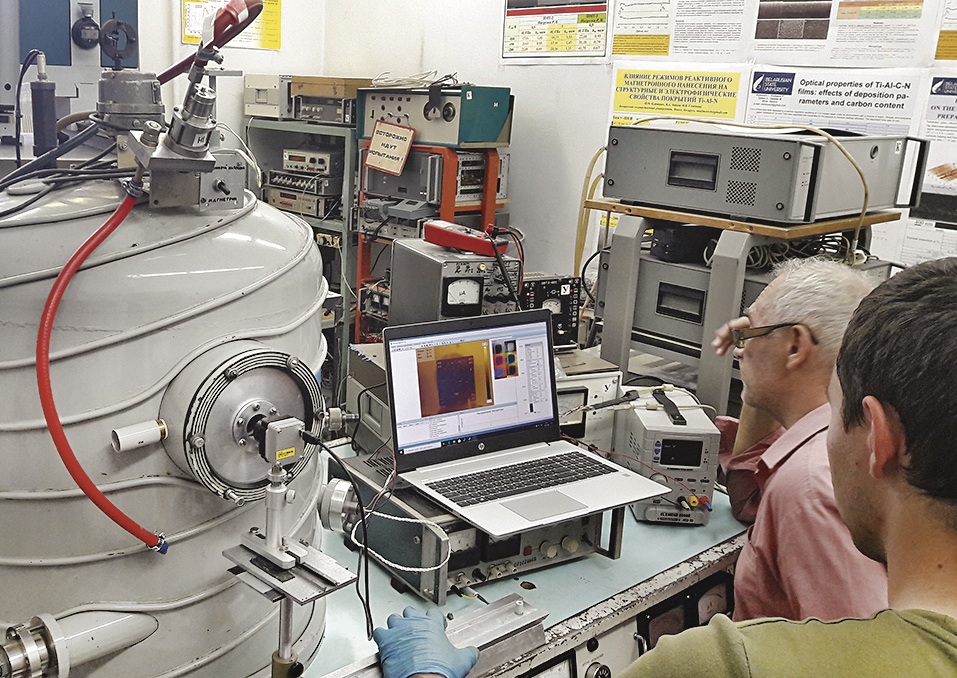

В ходе испытаний наноспутника.

В ходе испытаний наноспутника.Владимир Саечников — о следующем шаге:

— Допустим, с летным образцом все будет в порядке. Тогда мы оставляем его в Москве, где его интегрируют во «Фрегат». Это разгонный блок, который поднимает на нужную высоту всю команду спутников. Затем всю эту конструкцию запускающая компания привезет на космодром Восточный. И там осуществляются окончательная проверка и интеграция летного образца. Запуск предварительно планируем в октябре. Но сроки могут меняться, все зависит от готовности основной нагрузки — российского спутника.

Часть испытаний уже проведена. Протестировали работы видеокамер, выполнили термовакуумные испытания и проверили аппарат на ударную прочность, ведь в процессе запуска он испытывает колоссальные нагрузки.

Все элементы наноспутника практически готовы. Владимир Саечников показывает мне различные платы, трансмиттеры, аккумуляторные блоки и прочие технические штуки, о назначении которых мне как гуманитарию остается только догадываться. Кстати, все шесть служебных систем наноспутника, которые обеспечивают его жизнедеятельность, и целевая нагрузка — собственные разработки БГУ. Программное обеспечение спутника также разработано учеными и студентами университета. Полетная программа создавалась индивидуально под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры. Аппарат также оснащен уникальными солнечными батареями, устойчивыми к космической радиации.

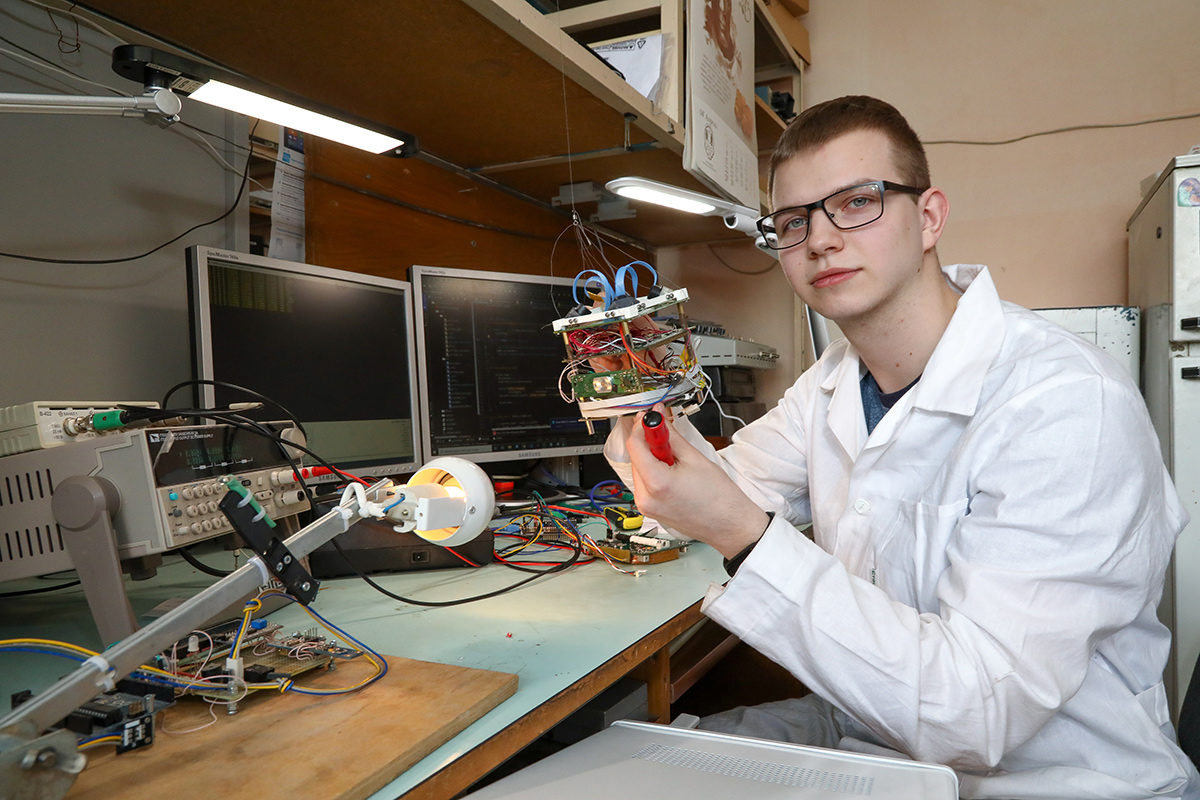

Над одной из ключевых составляющих наноспутника работает студент третьего курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Алексей Николаев. Он изучает аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии. Благодаря участию в создании спутника не только по учебникам, но и непосредственно на практике изучает космические аппараты. Задача перед Алексеем ответственная — создать надежную систему стабилизации и ориентации наноспутника:

— Эта система нужна для того, чтобы аппарат мог наводиться на конкретные цели, делать фотографии и коммуницировать, то есть чтобы антенны направлялись на Землю и с ними можно было общаться.

Студент Алексей НИКОЛАЕВ работает над системой стабилизации и ориентации наноспутника.

Студент Алексей НИКОЛАЕВ работает над системой стабилизации и ориентации наноспутника.Алексей Николаев работает над проектом около года. Прямо на наших глазах он проводит эксперимент по стабилизации спутника с помощью алгоритма B-dot. Как это работает? Прототип элемента наноспутника прикреплен нитями к специальным магнитным катушкам. С помощью определенной программы студент задает ему движение.

— После выхода из пускового контейнера спутник может закрутить. Эту начальную скорость нужно погасить и стабилизировать аппарат. Для этого и нужна магнитная катушка, — углубляется в технические нюансы Алексей, показывая нам, как все это работает. — А это маховичная система ориентации. Она запускается уже после того, как спутник стабилизировался. Вы можете видеть здесь четыре маховика. Они способны навести спутник на конкретную цель.

Все под контролем

Вместе с ведущим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории информационно-измерительных систем Сергеем Семеновичем следим по мониторам за траекторией полета первого наноспутника БГУ:— Белой границей обозначается зона видимости спутника, то есть все радиолюбители, находящиеся в этой области, могут принять сигнал с нашего аппарата, — комментирует Сергей Семенович. — BSU Sat-1 передает информацию и принимает команды из центра управления в радиолюбительском диапазоне. При этом информация не кодируется либо кодируется, но с предоставлением кодов для расшифровки. То есть необязательно находиться в центре приема, чтобы принимать информацию с наноспутника. Получать данные со второго спутника также смогут все организации и частные лица, у которых есть минимальные средства приема.

Сергей Семенович, ведущий научный сотрудник лаборатории информационно-измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, и Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, демонстрируют муляжи первого и второго наноспутников.

Сергей Семенович, ведущий научный сотрудник лаборатории информационно-измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, и Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, демонстрируют муляжи первого и второго наноспутников.Собранная радиолюбителями разных стран информация аккумулируется на специально созданном сайте www.bsusat.com. На этот сайт любой пользователь из любой точки планеты может загрузить свой пакет информации, принятый с наноспутника, и воспользоваться уже имеющейся информацией на сайте. Для чего это нужно, объяснил Сергей Семенович:

— За тот короткий промежуток времени, пока спутник будет находиться в зоне нашей радиовидимости, мы сумеем собрать лишь небольшой объем данных. Но чем больше радиолюбителей мы подключим по всей планете, тем больший объем данных сможем собрать на портале. Кстати, все инструкции о том, как раскодировать полученную со спутника информацию, также есть на сайте.

В состав Центра аэрокосмического образования входит комплекс управления. Это распределенная структура для удобства студентов. Одна часть находится в здании факультета радиофизики и компьютерных технологий, вторая — в здании факультета международных отношений. Оба центра работают в автоматическом режиме. Здесь и спутниковые антенны, и всевозможные датчики, и большие мониторы. На них в режиме реального времени может выводиться информация с десятков спутников различного назначения, передающих информацию в открытых кодах. С запуском второго наноспутника и привлечением к проекту все большего числа студентов назрела необходимость в создании дополнительного центра управления. Он сейчас оборудуется в студенческом городке БГУ по улице Курчатова.

Центр управления полетом будет работать в круглосуточном режиме. Оба университетских спутника будут пролетать в зоне радиовидимости над нашей территорией шесть раз в сутки в течение 10—11 минут. За эти короткие интервалы необходимо успеть принять информацию телеметрии и целевой нагрузки. На основании данных с орбиты студенты будут ставить научные эксперименты, составлять карты радиационного фона, изучать магнитные аномалии Земли…

С запуском второго космического аппарата на орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации. Функционал спутника заточен на отработку учебных задач. Это будет своего рода лаборатория, которая обеспечивает развитие новых направлений в обучении. Запуск наноспутника и обеспечение его целевого функционирования завершат комплекс мероприятий по созданию материально-технической и научно-методической базы системы подготовки кадров в области разработки и эксплуатации малых космических аппаратов. Реализация программы движется поэтапно. В БГУ не ставят целью установление рекордов. Главное — обеспечить бесперебойную работу аппарата, получить необходимые опыт и знания.

gorbatenko@sb.by