Рождение читателя оплачено смертью автора

Рождение читателя оплачено смертью автораПериодически на нас обрушиваются литературные споры: вокруг журналов «Звезда» и «Ленинград», творчества Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, Михаила Булгакова и Исаака Бабеля. Мы долго спорили и, очевидно, будем спорить относительно судеб тех или иных героев, реалистичности или, наоборот, сюрреалистичности разного рода сюжетов, изысках стиля и недостатках жанровых предпочтений. Предмет для спора может быть самый разный. Последний пример — дискуссия о том, правильно ли перевели известное произведение В.Короткевича.

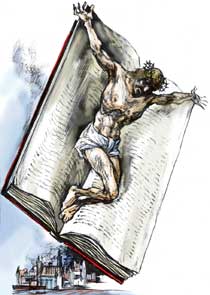

Мне бы сегодня не хотелось вторгаться в суть собственно литературоведческих столкновений. Есть желание иного порядка: попробовать обосновать (вслед за французским литературоведом Р.Бартом) ту простую мысль, что подобного рода споры во многом «вырастают» из абсолютизации фигуры автора в системе «читатель — автор», из стремления «привязать» творчество к жизненным коллизиям автора, тогда как на деле надо рассматривать произведения с точки зрения «смерти автора». То есть произведение, однажды рожденное, фактически перестает принадлежать физическому лицу и принадлежит миру. Читающему и мыслящему миру. Автор, отдавая творение на суть читателей (зрителей), фактически умирает. И это, полагаю, правильно.

Естественно, факт смерти такого рода не означает покушения на авторские права, не означает призыва предать забвению биографические детали жизни автора. Это означает только одно: возможность понимания произведения не только в зависимости от жизненного пути автора, но и в отрыве от такого толкования.

Могут сразу же сказать: зачем все это? Да для того, чтобы избежать ненужных споров относительно авторского толкования авторских же текстов. Скажем, предмет спора относительно правильности перевода романа В.Короткевича вообще отсутствовал бы в том случае, когда мы бы приняли гипотезу о «смерти автора». То есть писатель подарил нам шедевр. И этим сделал свое главное дело. А каков этот шедевр, по сути, каковы детали этого шедевра, есть ли у него временная перспектива, решает уже не писатель, а читатель (зритель).

Что нам даст «устранение» В.Короткевича, устранение такого рода? Абсолютизацию наших, читательских, предпочтений. Ты прочитал текст и согласен с переводом — это твое право. Ты прочитал текст и не согласен с ним — и в этом ты прав. В принципе, ничего нового, поскольку такого рода логика ныне достаточно широко распространена при рассмотрении исторических, философских, психологических сюжетов.

Но получается замечательная вещь: текст рождается каждый раз заново, вместе с новым читателем и новым переводчиком, если, конечно, перевод необходим. И разве не так происходит на самом деле?

Обратимся первоначально к примеру из кино. Известен культовый фильм советской интеллигенции «Сталкер» А.Тарковского. Там по ходу сюжета в зоне перемещается большая черная собака. Однажды, во время встречи с кинозрителями, Тарковского спросили: а что означает, что символизирует эта собака? Какая собака, удивился режиссер. И лишь после долгих воспоминаний его осенило: это случайная собака, которая случайно попала в кадр. То есть собака, случайно попавшая в символический фильм, мгновенно стала новым символом вне желания самого режиссера. Она стала жить своей жизнью, ее стали толковать в самых удивительных сопряжениях, собака стала методологической константой, базой философских предпочтений. Смешно? Нет, реально.

Мы смотрим на «Подсолнухи» Винсента Ван Гога и меньше всего видим среди них отрезанное ухо автора, его помешательство, его проблемы. Мы все же видим подсолнухи, хотя кто–то может увидеть стол, кто–то — стены, а кто–то — то, что в вазе нет воды. Можно поставить вопрос и так: а что, если мы не будем знать ровным счетом ничего из биографии автора шедевра, останется шедевр таковым или нет? Останутся «Подсолнухи» теми же «Подсолнухами» или превратятся в нечто иное?

Часто говорят: автор списывает жизнь с самого себя. Так что понимание творения зависит от понимания жизни автора. Мне кажется это абсурдным. Гениальность Федора Достоевского состоит не в том, что он был болезненным человеком, не в том, что он жизнь списывал с себя, а в превращении своей жизни в самую высокую литературу.

Пиетет перед творчеством В.Короткевича, на мой взгляд, состоит не в том, чтобы отстаивать до запятой, до последней точки авторские оригиналы в случаях, когда они подвергаются переводу. Это невозможно, это и не нужно, поскольку эти произведения сразу же начали жить своей, неизвестной нам жизнью и многие тысячи людей откроют для себя своего Короткевича. Конечно, есть свои пределы (смысловые, лингвистические и иные), которые не позволяют превратить литературное произведение в ремесленный опус. Но эти случаи нас сейчас меньше всего интересуют.

Чем плохи в этом аспекте пресловутые школьные, да и университетские хрестоматии? Да тем, что они авторское (авторов хрестоматий) прочтение, авторское предпочтение выдают за абсолютную истину. Не претендуя на эту истину, но тем не менее. Это как экранизация фильмов. Вспомните последнюю экранизацию «Мастера и Маргариты». Кто–то из нас, глядя на экран, говорил: это не мой кот. Или: это не моя Маргарита. И это нормально. Ненормально, когда тексты тех же хрестоматий заставляют заучивать наизусть, как классику, как истину. Ненормально, когда тексты интерпретируются только одним способом.

Хрестоматии вместо «смерти автора» предлагают «жизнь иных авторов». Наверное, это тоже надо, вот только хорошо бы уяснить всю недостаточность такого подхода, такого знакомства с первоисточниками.

Иногда слышишь разочаровывающие нотки в голосе читателей, встретившихся со своими кумирами: а он не похож на своих героев. Или: как же поэт Икс пишет о нежной и вечной любви, а сам в пятый раз женился? Основа этих разочарований все та же: непонимание того факта, что рождение читателя может произойти только тогда, когда «умер» автор.

Как представляется, нет необходимости жестко отстаивать свое видение, свое понимание текста, основанного на праве крови, праве родства (физического или литературного). Должны присутствовать деликатность, профессионализм, бережное отношение к тексту, но за этими пределами границы понимания весьма условны и расплывчаты. И если кому–то не нравятся литературные женщины Льва Толстого, то вряд ли литературные критики заставят их полюбить. Даже с условием критериев «глубины», «классовости» или «бесклассовости», «социальности» или «ментальности», «эпохальности» или чего–то еще. Могут ведь женщины нравиться просто так, без своего «социального типа»!

Борис ЛЕПЕШКО.

Вместо комментария

Не один раз мы говорили и спорили на страницах газеты о взаимоотношениях автора и читателя, а также насколько вольно допустимо обращаться с произведением при переводах, в том числе на языки других жанров искусства. Откликалась газета и на ситуацию, которая возникла вокруг книги известного питерского издательства «Амфора», а именно романа Владимира Короткевича «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi». Желающие знать подробности могут обратиться к моей статье «Розовый зонтик на скале», опубликованной в номере за 6 июля. Напомню, что тревогу подняла племянница и наследница Владимира Короткевича Анна Синькевич, обнаружившая в переводе многочисленные «ляпы». С другой стороны, само проявление интереса к творчеству нашего классика, появление его книги в одном ряду с модными и популярными сегодня в мире писателями не может не радовать... Дискуссия вокруг странного перевода все еще продолжается, побудила она к рассуждению и нашего давнего автора Бориса Лепешко. Надеемся, что и вы, уважаемые читатели, выскажете свое мнение.

Литературный обозреватель «СБ» Людмила РУБЛЕВСКАЯ.