Продолжаем фиксировать долгий и тернистый путь становления белорусской нации, заслуживающий уважения в веках. Сегодня — третья часть (первые две — в номерах за 17 и 24 сентября 2022 г.) нашего нового совместного проекта с известным белорусским историком, председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, членом-корреспондентом Национальной академии наук, доктором исторических наук, профессором Игорем Марзалюком.

Библия по-белорусски — «коммунистическая»?

Бедная крестьянка Полесского воеводства у своей хаты. 1930-е годы..

Бедная крестьянка Полесского воеводства у своей хаты. 1930-е годы..

О мощном религиозном гнете православного населения Западной Белоруссии мы уже говорили в прошлом выпуске. У православных через судебные решения отбирали храмы, насильственно преобразуемые затем в костелы. Была создана независимая от Московского патриархата Польская православная церковь, а на представителей белорусского духовенства, не желавших поддержать ее, обрушивались репрессии. В середине 1930‑х годов польское правительство начало активно вести политику полонизации Православной церкви, предписывало читать проповеди по-польски.

Был даже придуман искусственный конструкт «православные поляки» — настоящий оксюморон! Ксендзов-белорусов, которые вели богослужения на родном языке, высылали в католические приходы коренной Польши, заменяли ксендзами-поляками, отправляли даже на миссионерскую деятельность в далекий Харбин. С подачи польских епископов-шовинистов Ялбжиковского и Лозинского (последний возглавлял епархии Минска (1917 — 1925 гг.) и Пинска (1925 — 1932 гг.), где и похоронен. — Прим. ред.) репрессии против белорусского католического духовенства приобрели просто брутальные размеры.

Даже перевод Библии на белорусский язык расценивался как «коммунистическая деятельность»!Белорусский историк Александр Вабищевич в своей работе «Западноукраинские и западнобелорусские земли накануне Второй мировой войны» приходит к выводу:

«Белорусы не признавались отдельным народом, а только ответвлением польского народа (наподобие кашубов и других польских региональных этнических групп). Белорусам необходимо было навязать латинский алфавит. Признавалась ассимиляция белорусов только в направлении высшей культуры, то есть польской».

Карта Полесского воеводства 1938 года.

Карта Полесского воеводства 1938 года.В отдельной аналитической записке Полесского воеводского управления в мае 1939‑го был изложен целый комплекс мер по различным направлениям социально-экономической, национально-культурной и конфессиональной жизни с целью усиления польского влияния в регионе, отмечает Александр Вабищевич:

«В частности, среди предложенных мероприятий предусматривалось произвести ревизию «кресовых законов» 1924 года, чтобы упразднить юридические основания для использования белорусского и украинского языков; закрыть частную русскую гимназию и начальную школу в Бресте; не допускать на территории Полесского воеводства деятельности украинских, белорусских, русских партий и организаций».

Полонизация, обреченная на провал

«Анкетирование на территории Виленско-Трокского и Ошмянского поветов не показало роста национального сознания местного польского населения… На территории двух указанных поветов из 52 опрошенных деревень только в семи был признан хорошим уровень национального сознания поляков. В качестве родного языка местное католическое население называло белорусский или «простой», хотя в общественной жизни ими использовался и польский. В ходе исследования выяснилось, что православные белорусы в деревнях больше тянулись не к польской культуре, а к белорусской».

И это при том что, хотя поляки не преобладали среди населения Западной Белоруссии, они занимали привилегированное положение в социальной структуре и в полицейско-административном аппарате! Так, в 1932‑м из 5120 государственных чиновников и служащих местных органов управления Полесского воеводства поляков было 88 процентов, русских — 5,8 процента, белорусов — 3,6 процента, евреев и украинцев — по 1,3 процента. Господство поляков среди чиновников наблюдалось и в других воеводствах Западной Белоруссии.

Более того, в конце 1937 года МВД Польши разработало секретный план по выселению этнически белорусского населения из Западной Белоруссии и переселению сюда этнических поляков. По этому плану для стабильного перевеса Польши планировалась миграция шести миллионов человек!

Усадьба осадника в Западной Белоруссии. 1930-е годы.

Усадьба осадника в Западной Белоруссии. 1930-е годы.Зловещая Береза-Картузская

Польский историк и белорус по национальности наш современник Юрий Туронок в свое время так охарактеризовал деятельность властей межвоенной Польши в отношении Беларуси:

Про этот печально известный лагерь стоит сказать отдельно.

Хотя в целом уже к 1923 году в Польше было расстреляно 109 белорусских патриотов, а в тюрьмах Западной Белоруссии насчитывалось 1300 политических заключенных, уже в августе 1927‑го их стало три тысячи. Но особенно грустной страницей истории стало возникновение лагеря в Полесском воеводстве.

Пилсудский, Геббельс и Бек — характерная компания. 1934 год.

Пилсудский, Геббельс и Бек — характерная компания. 1934 год.

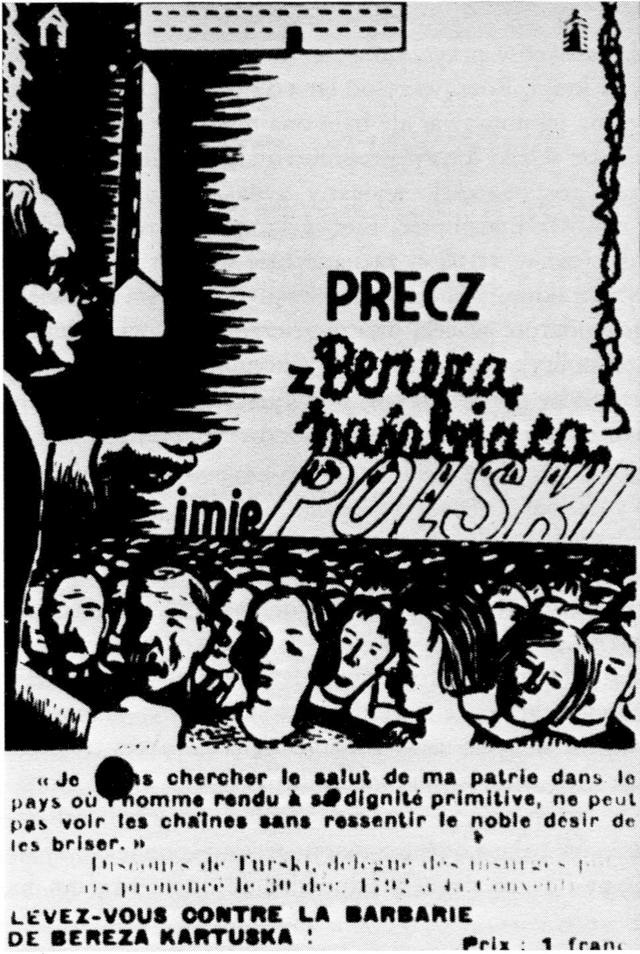

Там содержались все те, кто просто не хотел становиться поляками. И потому даже политические противники могли столкнуться в бараках этого лагеря нос к носу. Изощренные пытки и вопиющие нарушения основополагающих принципов правосудия, прав человека и гражданина — во всем этом межвоенная Польша вполне могла состязаться с самыми тоталитарными режимами ХХ века.

Концлагерь Береза-Картузская.

Концлагерь Береза-Картузская.Узник Березы-Картузской в 1937 — 1939 годах И. Бурак вспоминал:

Изданная Международной организацией помощи революционерам во Франции открытка против концлагеря в Березе-Картузской.

Изданная Международной организацией помощи революционерам во Франции открытка против концлагеря в Березе-Картузской.

И лагерь этот, к сожалению, исключением не был. О настоящем геноциде говорили и заключенные гродненской тюрьмы: «Бьют за малейшую провинность и непослушание, и собственноручно начальник тюрьмы. Ребят заставляют подписывать декларации, что «не принадлежат «к коммуне», что являются поляками, а не белорусами. За непослушание льют воду через нос, сажают в карцер, наполненный до половины водой».

Впрочем, даже столь репрессивный режим оказался бессилен. Польский интеллектуал и политический деятель Казимеж Подляски, трезво характеризуя польскую межвоенную политику по отношению к белорусскому национальному меньшинству, пришел к неутешительному выводу:

«Как нация мы были хозяевами положения на западнобелорусских землях, чего не было никогда ни до, ни после. И ничего хорошего для других мы там не сделали. Ни сменяющих друг друга правительств, ни сильных оппозиционных групп. Нация также не торопила польских политиков, чтобы они не пошли по линии наименьшего сопротивления. И то, что она не понимала ситуации, и то, что последнее было непросто, — это не оправдание… Мы упустили этот шанс».

Березой пугали даже в Варшаве. Закрытый магазин спекулянта продуктами питания (надпись «Поехал в Березу»). Август 1939 года.

Березой пугали даже в Варшаве. Закрытый магазин спекулянта продуктами питания (надпись «Поехал в Березу»). Август 1939 года.

«СЫТАЯ» ЖИЗНЬ

На территории Западной Белоруссии на каждого работающего промышленного рабочего приходился один безработный. В 1931 году в регионе было около 700 тысяч безработных. Многие представители городской молодежи даже не имели возможности начать свою карьеру, что обычно приводило к их маргинализации. Сложная экономическая ситуация вызывала отток трудоспособного населения из Западной Белоруссии в Аргентину, США, Канаду и Бразилию. Основную массу эмигрантов составляли крестьяне (57 процентов) и рабочие (11 процентов). Всего, по разным оценкам, за 1921 — 1938 годы Западную Белоруссию покинуло от 120 до 150 тысяч человек.

На территории Западной Белоруссии на каждого работающего промышленного рабочего приходился один безработный. В 1931 году в регионе было около 700 тысяч безработных. Многие представители городской молодежи даже не имели возможности начать свою карьеру, что обычно приводило к их маргинализации. Сложная экономическая ситуация вызывала отток трудоспособного населения из Западной Белоруссии в Аргентину, США, Канаду и Бразилию. Основную массу эмигрантов составляли крестьяне (57 процентов) и рабочие (11 процентов). Всего, по разным оценкам, за 1921 — 1938 годы Западную Белоруссию покинуло от 120 до 150 тысяч человек.

(Продолжение следует.)

Тернистый путь к единству нации. Часть 1-я

Тернистый путь к единству нации. Часть 2-я