Одна из примет сегодняшнего европейского театра — обязательные поиски новой формы. К такой тенденции стремится и наш. Чтобы публику привлечь или не отстать от моды? Об этом рассуждают сегодня критики, спорят зрители, особенно те, кого называют «неподготовленными».

Недавно со студентами смотрела в Государственном театре кукол «Драй швестерн» (по мотивам драмы Чехова «Три сестры»). Спектаклю режиссера Алексея Лелявского уже четыре года. Видела его трижды. Сейчас он подновлен. Было интересно еще раз проверить реакцию «неподготовленного» зрителя. Уходили во время действия. После антракта осталось меньше половины публики. С точки зрения менеджмента и заполняемости зрительного зала — это беда. С точки зрения прорыва из провинциального болота в новую реальность искусства — требуется осмысление происходящего.

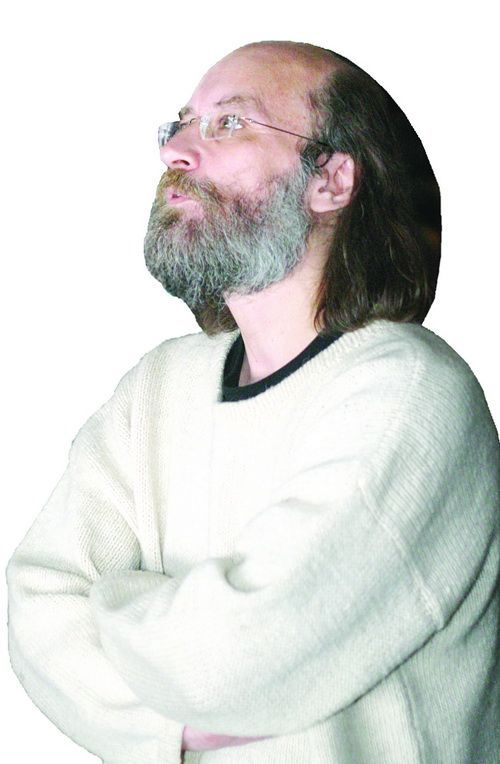

Талантливый режиссер, хорошо известный в Западной Европе и в России, Лелявский давно нервирует театральную общественность своими спектаклями. Сам откровенно заявляет: «Я не хочу всем нравиться». Он, когда-то ученик физико-математической школы, влюбленный в химию, двоечник по гуманитарным предметам, рано понял, что ему неинтересны одна возможная истина, одно хорошо проверенное мнение. Он пожелал сразу же отойти от диктата одной театральной системы в другие художественные пространства. Его подкупил лозунг «Театр кукол может все».

Сначала в одном из интервью он решительно заявил, что серьезная пьеса для кукольного театра — смерть, что при контакте с куклой не нужна сцена, не должно быть большого расстояния между куклой и зрителем. Более того, психологические пьесы Чехова невозможно осуществить средствами кукольного театра. Сказал… и взялся ставить «Вишневый сад». Дальше — больше. За десять лет создал трилогию, присовокупив «Чайку» и «Три сестры». Иллюзий по поводу оценок не испытывал, утверждая: «Нормальная реакция на сообщение о том, что в кукольном театре поставили Чехова, предсказуема: «Придурки! Не трогайте своими грязными руками наше святое! А чего вы издеваетесь над автором?» На практике же, не будучи озабочен успехом, он создавал спектакли для взрослой, можно сказать, элитарной публики. Здесь было минимальное присутствие кукол, но множество играющих предметов, живая игра актеров. По большому счету, Лелявский постоянно продолжает в театре исследовать свою излюбленную тему «Я. Жизнь. Любовь. Смерть». Этим, естественно, испытывал терпение консерваторов. Не связанный по рукам и ногам предыдущими режиссерскими прочтениями, он захотел представить абсолютно другого Чехова, сознательно нарушая «правильное» прочтение его пьес и все стереотипные представления о чеховских героях. Нет у него ничего романтичного, возвышенного, никакого преклонения перед сюжетом. При этом Лелявский продолжает утверждать, что Чехов — гениальный драматург. У него нет ничего лишнего.

Почему исконно русская интеллигентная история рассказана на «немецкий манер» и название по-немецки? «Вчитался в пьесу и вспомнил, что тогда в России во многих бедах немцев винили. Жена императора — немка. Жена Чехова — Книппер с немецкими корнями. Прототипы трех сестер сестры Циммерман — немки по происхождению. Свои последние слова «Я умираю» Чехов сказал на немецком. Возможно, есть здесь натяжка, но немецкий был самым популярным языком того времени. С помощью его возможно вполне рационально и доступно растолковать необъяснимые магические нелогичные славянские действия.

Вершинину очень хочется чаю, он много раз повторяет это. Его не слышат даже самые чуткие люди. Почему? Почему?

Знаменитое чеховское «В Москву, в Москву» рассматривается сегодня как невозможность перемещения в пространстве, наличие глобальных перемен вовсе и не спасение от провинциального болота. В столице своя топь как море разливанное. Четыре интеллигентных человека, знающие три иностранных языка, читавшие умные книги, пахнущие духами, — кому они нужны без денег и связей, умения жить и устраиваться в этой жизни? Ирина появляется в противогазе, Вершинин выезжает на детской деревянной лошадке. Его роман с Машей обозначен катанием на коньках. Воспоминания — рамочки без фотографий. Застолье — переставление граненых стаканов. Чистота в доме — обилие обуви на краю сцены. Игрушечная Москва. Сумасшедшая жена Вершинина с веревкой на шее. Предметы, предметы как символы слов. Думай. Расшифровывай.

Этим людям не было суждено увидеть другую жизнь. Все изящное, красивое оказалось ненужно и оставлено в прошлом, как беленький кукольный домик в углу сцены и наряженные прекрасные куклы в локонах. Это идеалистические сентиментальные воспоминания сестер. Их настоящее некрасиво и уродливо. Но это для подготовленного зрителя. Он не станет кашлять и шелестеть бумажками во время действия, не хлопнет сиденьем и дверью, покидая зал. Он пришел за размышлением над вечной темой «Я. Жизнь. Любовь. Смерть». Тогда он союзник Лелявского. Его единомышленник. И как там, попроще, его поклонник. Элитарный зритель. Он, как и все, получил информацию от текста, декораций, актеров, кукол, освещения, звуков музыки. Переварил ее и что-то новое понял. А другой просто посидел, посмотрел, послушал и решил, что это скучища. Все равно хорошо, что наши театры могут предложить непростую конкурентоспособную умную продукцию.