Партизанка № 1

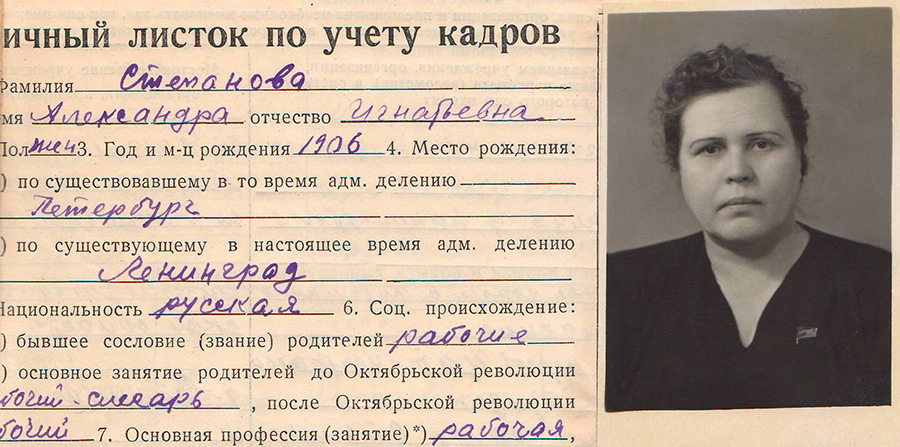

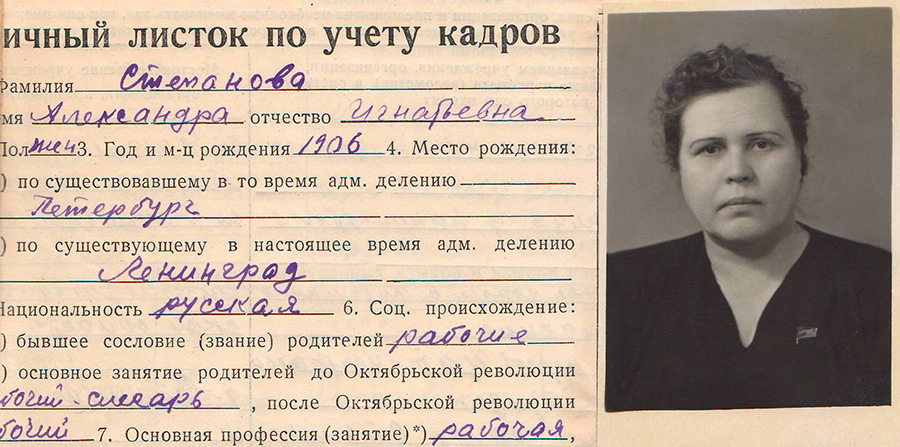

Медаль «Партизану Отечественной войны» — награда уникальная. Именно для Беларуси. В республике‑партизанке ее получение означало принадлежность к особой категории участников той великой народной войны. Сегодня речь пойдет о первой женщине, удостоенной этой награды. Александра Игнатьевна Степанова, русская, уроженка Санкт‑Петербурга, связавшая свою жизнь с Беларусью. Она сама признавалась, что все время просто работала там, куда посылала ее Родина. Вот только работа эта всегда была необычной, особенно в те памятные 40‑е. Могла ли она стать Героем Советского Союза? Как разжигала пламя борьбы в сердцах жителей Минщины? И каким образом ей удалось во вражеском тылу организовать постройку самолета? Наконец, была ли она счастлива как женщина? Обо всем по порядку.

От фабричной окраины — на Полесье

День секретаря райкома начинался рано: выходных не было. Но даже для такого распорядка телефонный звонок из воинской части в воскресный день, в полпятого утра, был необычным. Но и день этот — 22 июня. Так для Александры Степановой началась война. Всего через сутки на ее райцентр немцы совершили воздушный налет…В Слуцк она попала весной 1932 года, в 26 лет. А за спиной был уже большой путь, полный лишений и неожиданных поворотов. Ее судьба, как бы банально это ни звучало, — отражение эпохи. Родилась на заводской окраине Питера в семье рабочих. Отец трудился слесарем на металлургическом предприятии, мать — швеей на фабрике. Там же, на Выборгской стороне, Шура и пошла в школу. Времена были тяжелые, голодные. Сперва бушевала Первая мировая война, затем революция. И семья, спасаясь от голода, выехала в 1918 году в Одесскую область к родственникам отца. Там же в 14 лет будущая партизанка начала свою трудовую биографию: чернорабочей на железной дороге, одно время даже домработницей. А кругом бурлила новая жизнь, которая невероятно увлекала скромную и застенчивую, но упрямую и трудолюбивую девчонку. В 1924 году Александра вступила в комсомол. Стоит отметить, что тогда это было отнюдь не массовое явление и сделала девушка выбор осознанно, определив всю свою дальнейшую судьбу.

В 1928 году она уехала в Сталино (нынешний Донецк) к брату. Там окончила Центральный институт труда, своеобразную кузницу кадров индустриализации. Вчерашняя чернорабочая и домработница стала плотником‑столяром на Сталинском металлургическом заводе. Но если перефразировать слова известной песни о Донбассе, девушку приметили, руку дружбы подали… И вскоре направили на работу пионервожатой. Комсомол уверенно входил в ее судьбу: в сентябре 1931 года Александра стала заведующей отделом пионеров Сталинского райкома комсомола.

И тут началась одна из комсомольских мобилизаций. Грамотных, зарекомендовавших себя специалистов могли направить с одного конца страны на другой: поднимать, усиливать, внедрять. Не успела Степанова наладить пионерскую работу в Донбассе, как через полгода ее перевели на такую же должность в Старобинский райком комсомола. Так ее жизнь оказалась навсегда связанной с Беларусью.

Работа была творческая, увлекательная, но непростая — пионерия делала свои первые шаги, сталкивалась со многими трудностями и даже сопротивлением. Но за три года Степанова сумела не только поставить дело, но и серьезно зарекомендовала себя в районе, который расположился на границе Полесья. Люди здесь особенные, долго присматриваются к чужакам, но если однажды примут — будут верить до конца. Девчонке с питерской окраины поверили. В 1934 году она перешла на работу в исполком. А после окончания курсов при ЦИК стала работать там в организационно‑инструкторском отделе. За пять лет, без преувеличения, она узнала все кадры республики. Затем была работа в Минском обкоме, и в ноябре 1940 года Степанову направили вторым секретарем в Слуцкий райком.

Не по призыву

Многие не верили, что женщине, да еще не местной, по плечу такие испытания. На одной из партизанских стоянок, пока Александра Игнатьевна ходила за хворостом, подошедшие сотрудники НКВД (оставленные в тылу врага. — Прим. авт.) выразили мнение, что она эвакуировалась, мол, и след ее простыл. Но внезапное появление самой «исчезнувшей» привело в смущение скептиков. А привычная к сдержанности Степанова только и заметила: «Чего не знают, о том не говорят».

Создавая лесной фронт

Вскоре было решено распределиться по зонам ответственности. Александре Игнатьевне предстояло отправиться в Старобинский и Слуцкий районы для организации партизанской борьбы. Роман Мачульский вспоминает: «…Наступил час расставания. Слегка хмурилось небо, накрапывал мелкий дождик. Первой ушла Александра Игнатьевна Степанова. На ее лице мы не заметили даже признаков волнения. Ушла спокойно. Так, словно в мирное время отправилась прогуляться в ближайший колхоз. Хоть Степанова и секретарь райкома партии, но она прежде всего женщина! И каково это — идти одной в неизвестность? Так и хотелось мне крикнуть ей вслед: «Оставайся с нами, Игнатьевна!»Ушла… Да, на оккупированной территории остался кто‑то из знакомых, но создавать подполье приходилось практически с нуля. Начала с того, что отправилась в Уречье к надежному человеку, работавшему молотобойцем. Но встреча сорвалась — в деревню нагрянули гитлеровцы.

Поселилась в Листопадовском лесничестве. При помощи радиста Ивана Хомича принимала радиограммы и разносила новости по окрестным деревням. В эти военные месяцы Степанова пешком прошла Любанский, Старобинский, Гресский и Слуцкий районы — весь юг Минщины. Постепенно возникали подпольные организации, первые две — в деревне Великая Слива и Штурмовой МТС (машинно‑тракторная станция. — Прим. авт.).

В июле 1942 года последовало новое задание — перебазироваться в Гресский район и развернуть там партизанскую борьбу. Легко сказать! Ведь для этого было необходимо пройти вброд реку Орессу и перебраться через охраняемую фашистами трассу Слуцк — Бобруйск. А в группе всего‑то пять партийцев во главе с Иваном Варвашеней и пять бойцов. Но все было преодолено, и вскоре новый партизанский отряд имени А.В.Суворова насчитывал более 70 бойцов. Уже в декабре 1942 года в Копыльском, Гресском, Слуцком и Узденском районах действовали семь отрядов.

Рядом со смертью

Всю войну Александра Игнатьевна подвергалась смертельной опасности. В первую немецкую авиабомбежку сильно пострадало здание райкома. Спасло то, что в кабинете она обычно не засиживалась. Старалась больше бывать на местах, общаясь с людьми. Когда гитлеровцы нагрянули в совхоз «Жалы» Старобинского района, руководители местного подполья едва успели укрыться в болотах. Несколько раз оккупанты нападали и на след самой Степановой. Фашисты схватили руководителя одной из первых подпольных организаций, бывшего председателя колхоза Гурленю, атаковали отряд Меркуля, где в то время находилась секретарь райкома.В неравных боях погибли несколько партизанских групп, созданные в первые недели войны. Порой их организаторам не хватало навыков, смекалки. Да и оккупационные нацистские спецслужбы работали умело.

Самый крупный отряд, созданный начальником Минского областного управления НКГБ Артемом Евгеньевичем Василевским, после долгих походов попал в окружение, а его командир погиб. В октябре 1941‑го попал в засаду секретарь Минского обкома Алексей Брагин. На одном из допросов во время пыток он бросился на мучителей и был застрелен.

25 мая 1943 года Александра Игнатьевна прибыла на заседание Краснослободского подпольного райкома партии. И тут — тревога! На опушке леса появились каратели, завязался бой. Партизаны перебазировались в соседний Велешинский лес и… продолжили прерванное гитлеровцами заседание.

Нужны были воля, опыт, решительность и организаторская хватка для создания надежной и жизнеспособной сети антифашистских групп сопротивления. Но и наличие перечисленных качеств не всегда спасало от жестоких потерь. Уже на пике развития партизанского движения, в августе 1943 года, попал в засаду и погиб Иван Жижик, комиссар бригады, близкий соратник Степановой.

Партизанский самолет

Подпольщики беспрестанно изобретали новые ходы, чтобы нанести максимально возможный вред врагу и помочь фронту, чтобы показать людям, что они не одиноки, не оторваны от Родины, а освобождение неминуемо. В те дни стал широко известен беспримерный почин саратовского колхозника Ферапонта Головатого. В декабре 1942 года 52‑летний труженик, у которого два сына и три зятя ушли на войну, а на руках остались девять внуков, продал 200 кг собранного пчелиного меда. Вырученные деньги крестьянин принес на авиазавод и попросил купить на них самолет. Прочитав об этом в газетах, Степанова решила, что неплохо бы собрать деньги на самолет «Партизан Случчины». Но как это сделать? Ведь Саратовская область была в тылу. А Слуцк — под оккупацией фашистов. Пошли по деревням агитаторы. И за считанные недели собрали 128 тысяч рублей, несколько сотен тысяч облигаций госзайма, а также золотые вещи. Без промедления все направили на Большую землю. В ответ пришла телеграмма, подписанная лично Сталиным, — самолет будет построен.И здесь необходимо отступление. В последнее время появилось немало разговоров о так называемых партизанских экспроприациях. Ключевое слово здесь — «разговоры». Наверняка найдутся скептики, которые, узнав о слуцком самолете, с ухмылкой состроят мину: мол, знаем, как собирали эти деньги. Но история опирается не на домыслы, а на факты. А они таковы. Самолет был построен на средства, собранные патриотами своей страны. Они видели злодеяния нацистов и хотели приблизить долгожданную победу. Степанова и во время, и после войны открыто смотрела им в глаза. У нее не было ни единого повода отводить взгляд.

Героиня без звания

Любопытно, что в личных документах Александры Степановой, сохранившихся в архивах, есть пометка «Герой Советского Союза». Но ведь точно известно, что геройской звезды она удостоена не была. Среди ее наград — ордена Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Действительно, а какой подвиг совершила эта женщина? Ходила от села к селу, разговаривала с людьми, организовывала, вдохновляла… Своим всегда спокойным видом давала понять, что волноваться не стоит, победа будет за нами. Кажется, что здесь героического? Но ведь за ее плечами несколько боевых партизанских операций и походов. Да, на амбразуру не бросалась и знамя из огня не выносила. В ее характеристике скупо сказано, что Александра Игнатьевна участвовала в разгроме 7 вражеских опорных участков!

И еще цифры. К августу 1943 года партизанская армия Случчины насчитывала 4 бригады (21 отряд) — а это более 4 тысяч человек! Число подпольных групп возросло до 53. И это только один район. А Степанова отвечала сразу за несколько. Против такой внушительной силы гитлеровцы вынуждены были держать здесь крупные силы карателей — целую дивизию в 10 тысяч штыков.

Вот небольшой отрывок из отчета Слуцкого подпольного райкома КП(б)Б Минскому обкому: «…Только за один август месяц влилось в ряды народных мстителей в партизанские отряды бригады № 64 им. Чкалова 259 граждан Слуцкого района. Крестьяне, рабочие и служащие в партизанские отряды уходят не только в одиночку, но и группами. И такие факты являются не единичными. Например, 05 августа 1943 года из городского поселка Уречье ушло более 100 человек, которые принесли с собой 17 винтовок, много патронов и гранат. 22 августа 1943 года из Исернского сельсовета ушло в партизаны 33 человека, захватив с собой 8 винтовок…» На сторону партизан перешла в августе 1943 года группа чехословацких товарищей во главе с Антоном Кровиной.

Вовсю шла информационная война. Партизаны бригады имени А.Я.Пархоменко отбили у врага в Красной Слободе районную типографию, погрузили на сани и доставили в лес. 1 января 1943 года начала выходить подпольная газета «Патриот Родины». Печатали ее трофейным шрифтом и на немецкой бумаге. За всем этим стоял организаторский талант Александры Степановой. Наверное, геройская пометка попала в ее личное дело случайно (кто сейчас знает?). Но вот медаль «Партизану Отечественной войны» I степени она по праву получила одной из первых.

Человек своего времени

В октябре 1943 года Степанову отозвали в Москву. В чем была причина? Документы не дают ясного ответа. Учитывая, что вскоре Александру Игнатьевну направили на учебу в Республиканскую высшую партийную школу, можно предположить, что уже тогда руководство было уверено в необходимости подготовки кадров для послевоенного времени. Ведь война близилась к своему победному окончанию.Затем Центральный Комитет направил ее на работу секретарем Пинского обкома партии. Пришлось ей поработать и заместителем министра культуры. В 1958 году она уходила на пенсию уже с должности председателя республиканского профсоюза работников потребкооперации и торговли.

О семейном положении в личном деле Александры Степановой говорится скупо: «На иждивении находится отец». Да, своей собственной семьи она так и не создала. Ведь всю себя без остатка отдавала работе. С фотографий на нас смотрит скромная женщина с открытым лицом. Одевалась строго, никогда не пользовалась косметикой и гордилась этим. Была ли счастлива? На этот вопрос могла бы ответить только она сама. Но, перечитывая немногочисленные записи, оставшиеся после Александры Игнатьевны, убеждаешься — в 1973 году из жизни ушел счастливый человек. Она прожила жизнь ради той цели, которую выбрала еще в ранней молодости, — служить своей Родине.

Вадим ГИГИН, кандидат исторических наук, доцент.

Анатолий ВЕЛИКИЙ, кандидат исторических наук, доцент.