Как медленно отсчитывают часы время!

Тихон уже и по хозяйству управился, и печку протопил на ночь, а Насти все не было. В другое время жена-то на эту пору ему и не шибко нужна была бы, разве что только бы порадовался, что где-то застряла, – меньше языком своим бабьим трепать будет да его, Тихоновы, косточки перемывать.

Однако сегодня Тихон ждал приятной вести, ждал и знал, что, кроме жены, весть эту не мог принести никто. И он раз за разом посматривал на часы, отчего еще больше сердился на жену, хотя и знал, что рано ей быть дома, – автобус, если судить по времени, считай, и до Рудни не добрался, а до их поселка еще километров пять пешком топать. И он начинал уже ругать автобус, который почему-то, сколько ни писали в район, не желает заворачивать в их Бережки, а попутно досталось и дорогам, которые и без того плохие, а здесь еще и ливень с самого утра лил как из ведра, пожалуй, только с полчаса назад утих.

Посетовав на автобус-развалюху да грязь на дорогах, Тихон вновь переключился на жену, а за что ругал ее, того и сам хорошо не знал.

«Ей-то что, — думал, — она уже все знает, спешить некуда. А вот ты, олух, сиди в неведении да мысли разные гоняй, как там да что. Может, пока она, кляча старая, будет переваливаться с ноги на ногу, как та утка, из Рудни добираясь, я уже водку должен пить. Может, я дед уже, ешь тебя вошь».

При этой мысли Тихон даже улыбнулся, как-то само собой в зеркало, что висело на стене, взглянул. На него смотрело щетинистое лицо с носом-картошкой и впавшими щеками, с хорошую оладью лысина.

«Ишь ты, дед, а? – скривился. — Еще и за пятьдесят не перевалило, а уже дед».

И вдруг расхотелось Тихону кривляться перед зеркалом, как мальчишке-озорнику, совсем не смешно стало. В памяти всплыло далекое, щемящее…

На дворе стояла осень. Не та, промозглая, с тоскливой изморосью, когда бывает, если зарядит, то каждый день на один копыл, а светлая, когда природа горстью рассыпает последние солнечные лучи, словно специально экономила их летом, чтобы, не жалея, вытащить теперь из запасников и одарить детей и взрослых. А заодно и напомнить каждому о лете: какое бы оно ни было, а солнечные дни врезаются в память особенно. Короче, было как раз время копать картошку.

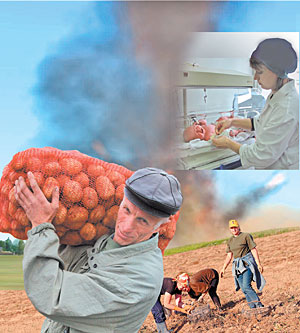

С утра, как только управились по хозяйству, и до позднего вечера, когда уже и сумерки брались, бережковцы копошились на своих «планах»-огородах. Правда, преимущественно пенсионеры да те, кто приурочивал к этому времени отпуск, ибо остальные взрослые были заняты на колхозных полях. После обеда к домашним обычно присоединялись подростки, возвратившиеся с тех же полей, куда, отменив уроки, каждый сентябрь их направляла школа. Под вечер на приусадебных участках становилось еще более оживленно – это те, кто пришел с работы, спешили, пока засветло, выбрать борозду-другую картошки. А в выходные дни сотки сельчан и вообще напоминали пчелиный рой – на помощь родителям подъезжали из города дети.

Со своей картошкой Тихон, как правило, управлялся быстро. Идет на работу, распашет несколько борозд (за ним, благодаря тому, что работал скотником на ферме, была закреплена лошадь) – родители-пенсионеры как раз и выкопают их за день. А то еще сам да жена в перерывах между утренней и вечерней дойкой подбегут.

И так было каждую осень. Сначала на Тихоновых сотках уберут картофель, а потом, в какой-нибудь выходной, на отцовские все вместе налягут. Да еще приноровят, чтобы и Нинка, старшая сестра Тихона, с мужем Николаем подъехали из Гомеля. Кроме того, двоих соседок наймут за то, что Тихон распашет борозды на их огородах. Смотри, за день, пускай и притомятся, что ни рук, ни ног не чувствуют, однако же сотки отцовские приведут в порядок.

Одна только осень и была, когда спозаранку этак же дружно взялись за отцовскую картошку, но она так и осталась ночевать недокопанной. Десять лет прошло, а день тот и до сих пор щемит в сердце незарубцевавшейся раной. Бывает прижмет, что и свет белый немил. Хоть ты, как говорят, головой в полынью…

На рассвете, еще до завтрака, Тихон с Николаем распахали сколько можно было борозд. Пока готовили фронт работ для копальщиц, Настя и завтрак на стол поставила. Перекусив (а мужчины еще и по две рюмки водки взяли – больше не решились, лучше потом), всей избой высыпали на сотки.

Женщины разгребали вспаханные борозды, бросая клубни (уродила-таки картошечка!) в корзины, и, наполнив их, пересыпали в мешки, что стояли-лежали на меже; Тихон с Николаем носили, перебросив через плечи, те мешки в избу, где ссыпали картошу в подполье. Здесь же, около женщин, возились и дети: Тихоновы Сергей и Наташка и Николаев Васька.

И когда Сергей и Васька – тринадцатилетние озорники – задурили, колупаясь у забора, никто на это даже и внимания не обратил. Мол, не путаются под ногами – и слава Богу.

Тихон потом часто будет припоминать тот момент, когда мальчишки притаились у забора. И всегда упрекать себя, что не подошел, не поинтересовался, чем они там заняты, словно их, как ту сбродливую телку, навязал кто на кол. Но это будет потом уже.

А в то время каждый из взрослых был занят своим делом и думал разве что об одном: поскорее бы управиться с сотками да с облегчением вздохнуть.

Тихон как раз высыпал в подполье из мешка картошку, когда бабахнуло так, что задрожали стены и кое-где с потолка посыпалась побелка. Такой оглушительной силы взрыв он слышал разве что в войну, когда подростком с матерью и сестрой, так как избу сожгли фашисты, прятались в погребе. «Но сейчас же не война», — подумал он и, ухватив мешок, бросился во двор.

Когда выскочил из-за угла дома на огород, то увидел, как, разогнувшись над бороздами и ухватившись руками за головы, в оцепенении застыли женщины, а туда, к забору, где какую-то минуту перед этим возились мальчишки, словно ужаленный, бежал, перескакивая борозды, Николай. Метнув взгляд на то место, куда сломя голову летел сейчас Николай, Тихон побледнел: в глаза бросились разбросанный забор и яма со взорванным вокруг дерном. Тихон еще не видел, где мальчишки, как неведомая сила сорвала его с места и, не чувствуя ног, он бросился вслед за Николаем.

Мальчишки лежали ничком по разные стороны ямы: Васька – немного присыпанный землей, которую разбросало взрывом, а его Сережка прижимал к животу окровавленные ладошки.

Тихон запомнил только, как, придя в себя, подбежали, голося навзрыд женщины, а дальше все вдруг поплыло перед глазами, и он потерял сознание.

Очнулся, когда Николай вместе с соседом Архипом укладывали в кузов «газика» носилки, покрытые отцовским тулупом, на которых лежал побелевший Сережка, а Ваську, вытирая ему платком с лица кровь, тем временем женщины усаживали в кабину на сиденье рядом с колхозным шофером Петром Поддубой.

«Скорая помощь», которая выехала навстречу «газику», Сережке уже не понадобилась, а Ваську спустя две недели выписали из больницы – разве что на левой руке два пальца отхватило да на лице остались отметины от взорванного снаряда, который мальчишки (и надо же столько лет пролежать, затаившись, в земле!) подобрали в борозде. «Лучше бы плугом, когда распахивали ту борозду, долбанули по нему, — не однажды думал позже Тихон. – Пускай бы меня самого в клочья разнесло, чем случиться такому».

Одно и утешало в жизни Тихона и Настю — Наташка. Та же, окончив восемь классов, подалась в город. А год назад (это же всего восемнадцать и стукнуло!) замуж, вертихвостка, выскочила. Правда, зять, не стоит обижаться, хороший попался. На четыре года старше, самостоятельный. Володей зовут. Когда Наташка забеременела, зять, когда в один из приездов они с Тихоном вышли во двор покурить, так и сказал:

— Если родится сын – назовем Сережкой. В честь Наташкиного брата.

— Смотрите сами, — рассудил Тихон.

И если бы Володя взглянул тогда тестю в лицо, то увидел бы, как у того вдруг задрожали губы, повлажнели глаза.

Они поехали, а Тихон еще не раз вспоминал разговор с зятем. И так желал, чтобы Наташка непременно родила мальчика.

Занятый этими воспоминаниями, Тихон и не заметил, как промелькнула мимо окон Настя. Разве услышал, когда она зашаркала ногами в сенях. Бросился к порогу, открыл дверь:

— Ну что, Настя?

— Ой, Тишечка, дай немного отдышаться, — она перешагнула порог, прислонилась к дверному косяку, и на глазах показались слезы.

— Да что же там, что, говори скорее, — не терпелось Тихону.

— Сына наша Наташка родила, — выдохнула Настя. – 3600, рост…

Остального Тихон уже не слышал. В его голове вертелось лишь одно: «Сын… Внук, значит… Сережка…»

Перевод с белорусского автора