Редакционный художник Олег Карпович принес с «Поля чудес» (рынок подержанных вещей на минском наречии) две почтовые открытки времен Первой мировой. Русскую и германскую, с прилично сохранившимся автографом на обороте. Они вызвали не то чтобы бурю эмоций, ведь в определенном смысле — раритет, а вполне понятное желание «пуститься по следу», разгадать зашифрованные в нескольких строках фрагменты событий и судеб. И хотя читать чужие письма нехорошо, у нас нашлось оправдание: срок давности прошел, минувшее столетие дает право на перлюстрацию.

Впрочем, у фронтовой почты и так нет причины краснеть. Она скупа на личное, в ней больше ротного, батальонного и полкового.

Между Герой и Шлайцем

Германская открытка датирована 20 июня 1915 года. Это время, когда основные боевые действия Первой мировой войны развернулись на Восточном фронте. На тот момент противник завершил Горлицкую операцию, продавив Юго–Западный фронт русских на центральном направлении. Уже был взят Перемышль; 8–я армия Брусилова не смогла закрепиться на подступах к Львову, и его тоже пришлось оставить...

В целом Россия оказалась в очень трудном положении. Потеря Галиции создала угрозу смыкания кольца вокруг русских армий в Польше. Ни французы, ни англичане тогда не были готовы к быстрому удару на Западном фронте, то есть отвлечению части германо–австрийских войск, и поэтому русскому главнокомандованию пришлось рассчитывать только на собственные силы. Во избежание окружения в Польше Ставка приняла решение начать стратегическое отступление на восток.

В целом Россия оказалась в очень трудном положении. Потеря Галиции создала угрозу смыкания кольца вокруг русских армий в Польше. Ни французы, ни англичане тогда не были готовы к быстрому удару на Западном фронте, то есть отвлечению части германо–австрийских войск, и поэтому русскому главнокомандованию пришлось рассчитывать только на собственные силы. Во избежание окружения в Польше Ставка приняла решение начать стратегическое отступление на восток.

Позднее начальник германского генерального штаба Эрих фон Фалькенгайн в телеграмме к рейхсканцлеру следующим образом оценит и возможность заключения сепаратного мира, и нерадужную перспективу: «Война превратилась теперь в полном смысле слова в борьбу за существование для всех участвующих в ней государств. Как бы осторожно ни выдвигала свои мирные предложения в этой борьбе за существование одна из участвующих сторон, эти предложения всегда будут свидетельствовать о ее гибельной слабости».

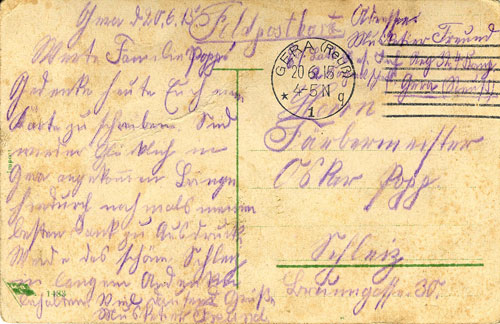

Но что же открытка — кто отправитель и кто адресат? Первая мысль была, что послание предназначалось солдату или унтеру, принимавшему участие в боевых действиях на Восточном фронте. Потом он был убит или попал в плен, и открытка, конечно же, осталась в пределах нашего края. Такая вот нехитрая цепь рассуждений. Однако с ней не вязался рисунок на лицевой стороне. Плакатный кайзеровский солдат, судя по оформившейся бородке, — из ландверной роты, то есть уже потрепанный жизнью ополченец, в шинели и островерхом шлеме с суконным чехлом, отложив оружие (германскую так называемую комиссионную винтовку образца 1888 года), — пишет на походном ранце сентиментальное письмо домой.

Конечно же, подобные открытки отправляли с фронта, а не наоборот. И не менее сентиментальное четверостишие говорит о том же:

О, как же я могу забыть тебя!

О тебе я думаю всегда!

Я с тобою связан

И в радости, и в горе!

Открытка полевой почты

6 (?) батальон... 32–й пехотный полк, 4 рота

Господину ... архитектору Оскару Попп

Шлейц Бруннгассе (?) 3 (адрес получателя. — Прим. авт.)

Гера, 20.6.1915 (город и дата на почтовом штемпеле. — Прим. авт.)

Уважаемая семья Попп!

Решил послать Вам сегодня открытку. Мы счастливо прибыли в Геру. Выражаю Вам еще раз свою благодарность. Прекрасный Шлейц я надолго сохраню в своей памяти.

Тысячу приветов

Ваш лучший (?) друг.

Чуть позже был готов и второй вариант перевода, сделали его в Германии. Вот он, с ремарками переводчика:

«Письмо написано шрифтом Sutterlin, по имени графика (1865–1917). Созданный им шрифт преподавался в немецких школах (1935–41) как основа для прописного шрифта.

По смыслу это благодарственная открытка солдата, который, предположительно, квартировался у семьи Попп.

Полевая открытка

Отправитель рядовой Францель ...пехотный полк 32...

Гера, 20.06.15

Г–ну красильных дел мастеру Оскару Поппу

Шляйц, Бруннгассе 30

Дорогая семья Попп! Задумал сегодня написать Вам открытку. Благополучно вернулись в Геру. Настоящим хочу еще раз выразить мою глубокую благодарность и сохраню о прекрасном Шляйце добрую память.

С большим приветом, рядовой Францель».

Поначалу содержание открытки вызвало некоторое разочарование. Ну правда, никакой окопной правды, глубокий германский тыл. Гера — город в восточной части Тюрингии. С 1848 по 1918 год являлся столицей княжества Рейсс младшей линии. «Прекрасный Шлейц», а точнее, Шлайц — совсем небольшой городок, расположен в той же земле примерно в полусотне километров к юго–западу. В общем, герр фельдфебель с кислой миной пьет молоко, караул зевает — мир, сон и полуденное жужжание насекомых. Подальше от кайзера, поближе к кухне...

На Восточном театре военных действий тем временем русские готовились хлебнуть лиха. Сама конфигурация линии фронта к 23 июня после падения Львова подталкивала германское командование к тому, чтобы начать, как писал военный историк И.Ростунов, «наступление между Бугом и Вислой в направлении на Варшаву и против находящихся там больших русских сил, с тем чтобы довести войну с Россией до конца или по меньшей мере совершенно сломить силу ее сопротивляемости».

Итак, рядовой Францель... Его часть, скорее всего, это 2–й Тюрингский пехотный полк № 32. Свое начало он взял от ландверных батальонов, воевавших с Наполеоном, к 1914 году входил в состав 44–й пехотной бригады, 22–й дивизии, XI армейского корпуса. Часть квартировалась в Майнингене. Кстати, немецкоязычная Википедия утверждает, что в 1815 году полком некоторое время командовал Карл фон Клаузевиц, участник Бородинской битвы, прусский офицер и военный теоретик, автор знаменитого сочинения «О войне». К середине мая 1915 года, по имеющимся данным, полк был переподчинен 205–й пехотной бригаде 103–й пехотной дивизии.

Возникло предположение, что в момент отправления открытки Тюрингский № 32 как раз готовился к отправке к месту развертывания той самой дивизии. Прибыли в Геру, и, воспользовавшись моментом, рядовой Францель отправил почтовый привет семье архитектора.

Да, творческий поиск может далеко завести... Вдруг замечаешь, что прежние войны были гораздо теснее: снаряд из трехдюймового орудия не пошлешь, как крылатую ракету, за тысячу верст. Видели противника в лицо... Поэтому боевые пути полков пересекались порой самым неожиданным образом.

И вот какие всплывают подробности, если вернуться в 1914 год... 2–й Тюрингский пехотный полк № 32 в составе XI армейского корпуса 22 августа (4 сентября) был переброшен с Западного фронта на Восточный для усиления 8–й германской армии Гинденбурга. Это — Восточно–Прусская операция, безрадостные для русских дни поражений конца августа — начала сентября 1914 года. Центральные дивизии 2–й армии генерала Самсонова попали в окружение, при попытке прорыва были частично перебиты и вскоре получили приказ о сдаче в плен. Корпуса 1–й армии генерала Ренненкампфа с тяжелыми боями отходили к Неману. Назначенная для расследования причин гибели 2–й армии правительственная комиссия потом напишет в докладе: «...боевые операции развивались при крупном несогласии во взглядах... Генерал Жилинский (главнокомандующий армиями Северо–Западного фронта. — Прим. авт.) направлял армию вправо, а генерал Самсонов тянул ее влево». Таким образом, рядовой Францель теоретически вполне мог оказаться свидетелем и непосредственным участником разгрома.

Которого, к сожалению, не избежал и 4–й армейский корпус, в мирное время входивший в состав Виленского военного округа. 6 сентября главнокомандующий великий князь Николай Николаевич докладывал государю: «...армия ген. Ренненкампфа при отступлении из Восточной Пруссии понесла очень большие потери. Сильно пострадали 2–й, 4–й, 20–й корпуса...» Из состава 4–го особенно тяжело пришлось Коломенскому 119–му пехотному полку, до войны дислоцировавшемуся в Минске. Красноречивее всяких описаний его участи будет сухое донесение Ренненкампфа в штаб Северо–Западного фронта (опубликовано в «Сборнике документов 1914–17 гг.», Воениздат, 1939 г.).

«7 (20) сентября 1914 г.

Белосток. Генералу Рузскому.

Передано в 1 час. 20 мин. дня

Только теперь, после категоричного моего требования представить, наконец, наличность и потери от начальника 30–й дивизии ген. Колянковского, поступило донесение с изложением, при каких условиях он в бою 29 августа потерял Коломенский полк. Колянковский отступил тремя полками, потеряв связь с Коломенским полком, от которого после 6 часов утра 29 августа у него нет уже сведений. За неудачное руководство и многодневное укрывательство столь крупной тяжелой потери, как целый полк с командиром, знаменем, ген. Колянковский сегодня отстранен от командования дивизией...

Ренненкампф».

Вот что пишет Т.Шевяков в книге «Потери знамен и штандартов Российской Императорской армии в 1799 — 1917 гг.»:

«19 августа (по немецким данным, 30 августа) во время отступления из Восточной Пруссии знамя потерял 119–й пехотный Коломенский полк. Знамя попало в руки немцев неподалеку от деревни Адамсхейде. Во время отхода русские войска 4–го корпуса генерала Алиева прикрывал Коломенский полк. Знамя оказалось на линии огня. Немцы писали, что, когда русские цепи поднялись и начали отходить, один из унтер–офицеров 2–го Тюрингского № 32 пехотного полка увидел в бинокль грузную фигуру русского знаменщика, отходившего со знаменем в руках, с последними бойцами. Тщательно приложившись, унтер–офицер выстрелил. Знаменщик упал, и знамя осталось лежать рядом с ним. Когда немцы поднялись и пошли в атаку, унтер–офицер подобрал знамя. Отвечает ли немецкая версия действительности или нет — неизвестно. До 1945 года знамя находилось в Берлинском Цейхгаузе; позже было возвращено в Россию...»

Да, это всего лишь версия, но она правдоподобна. Даты выстраиваются в порядке хронологии: 29 августа командир 30–й дивизии самым непостижимым образом потерял Коломенский полк во время отхода, а 30–го числа было утрачено знамя, и отступление коломенцев, не исключено, приняло уже совсем беспорядочный характер. Чему могли поспособствовать и действия 2–го Тюрингского пехотного полка № 32.

...Таковы сведения, добытые на скорую руку. Они нуждаются в уточнении и дополнении. Но это подразумевает кропотливую работу с архивными документами, запросы в зарубежные представительства и т.д. Куда, например, был переброшен Тюрингский полк и на каких участках фронта воевал рядовой Францель после окончания Восточно–Прусской операции?

Что же касается того, как сложилась дальнейшая судьба Коломенского 119–го пехотного, то в «Сборнике документов» я нашел боевой состав 1–й армии на 8 сентября. Согласно ему в Коломенском полку имелось в наличии: штаб–офицеров — 1, обер–офицеров — 5, штыков — 400, орудий — 0, пулеметов — 0. По сути, остался измученный в боях батальон. Без офицеров и пушек.

И еще. В 1915 году полковой храм Коломенского — Свято–Александро–Невская церковь в Минске — и военное кладбище были переданы в ведение города. Это пока все имеющиеся достоверные данные.

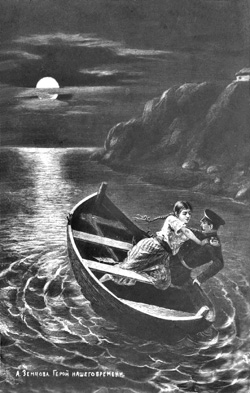

Из санитарного поезда с любовью

С русской открыткой все как–то иначе. Во–первых, нет даже намека на сантименты. В отличие от немецкой карточки лицевая сторона ее черно–белая и полна драматизма: юная контрабандистка из «Героя нашего времени» делает решительную попытку вытолкнуть Печорина за борт. Стихи отсутствуют почему–то... Во–вторых, чернила на обороте заметно худшего качества. Это бросается в глаза даже дилетанту. Они не фиолетового классического цвета, как у кайзеровского солдата, пусть даже выцветшие, а коричнево–серые. Использовалась сажа или что там было под рукой? Даже не под рукой, а у паровозной прислуги — сажа, нефтяная смазка, мазут... Потому что открытка была отправлена из военно–санитарного поезда.

С русской открыткой все как–то иначе. Во–первых, нет даже намека на сантименты. В отличие от немецкой карточки лицевая сторона ее черно–белая и полна драматизма: юная контрабандистка из «Героя нашего времени» делает решительную попытку вытолкнуть Печорина за борт. Стихи отсутствуют почему–то... Во–вторых, чернила на обороте заметно худшего качества. Это бросается в глаза даже дилетанту. Они не фиолетового классического цвета, как у кайзеровского солдата, пусть даже выцветшие, а коричнево–серые. Использовалась сажа или что там было под рукой? Даже не под рукой, а у паровозной прислуги — сажа, нефтяная смазка, мазут... Потому что открытка была отправлена из военно–санитарного поезда.

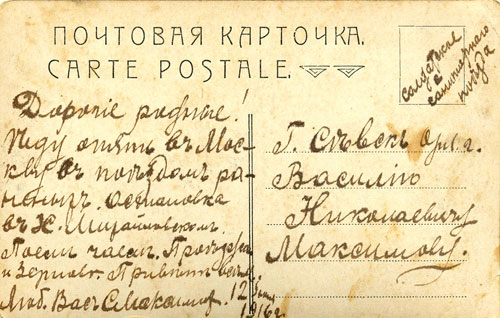

Автограф я попытался разобрать самостоятельно. В целом смысл был понятен, но отдельные слова прочитать не удалось. На помощь пришла Галина Киреева, заведующая научно–исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки. И вот каков результат:

Солдатские с санитарнаго поезда

Г[ород] Севскъ. Орл[овской] г[убернии]

Василiю Николаевичу Максимову

Дорогiе родные!

Еду опять въ Москву съ поездомъ раненыхъ.

Остановка въ Н[ово] Михайловскомъ.

Поели чаемъ. Проезжаю и Зерново.

Приветъ всемъ!

Люб[ящий] Васъ С.Максимовъ.

12 iюня 1916 г.

Сразу обратим внимание на дату. Это время Луцкого (Брусиловского) прорыва — 22 мая (4 июня) — 31 июля (13 августа) 1916 года. Успешная операция, в ходе которой, напомним, Юго–Западный фронт русских нанес сокрушительное поражение 4–й и 7–й австрийским армиям, заставил австро–германское командование приостановить наступление в Трентино и облегчил обстановку англо–французов под Верденом, но, как заметил полковник Л.Ветошников в книге «Брусиловский прорыв», «в общестратегическом масштабе кампании 1916 года операция имела огромное значение в первую очередь для англо–французов, а не для России».

Вот они, совсем рядом, Севск и Зерново. Сегодня это юг Брянской области. Севск — районный центр с населением чуть более семи тысяч, село Зерново находится немного западнее, на границе с Украиной, и в каком–то шаге от него обозначена линия железнодорожного пути. На карте железных дорог европейской части России начала ХХ века линия проходит непосредственно через Зерново, а дальше, через Брянск, прямиком тянется к Москве. А вот если дать обратный ход, то сначала прибудешь в Киев, потом в Жмеринку, а от нее уже рукой подать и до Каменец–Подольского, западнее которого вела боевые действия 9–я армия генерала Лечицкого.

«28 мая части 9–й армии [...] вновь перешли в наступление и вторично нанесли крупное поражение 7–й австрийской армии ген. Пфлянцер–Балтина. Части австро–венгерцев были опрокинуты и принуждены к беспорядочному отступлению. Русские захватили 10 орудий, 347 офицеров и более 18 тысяч солдат. За десять дней операции, с 26 мая по 4 июня (по ст. стилю), 9–я армия достигла значительного успеха: продвинулась в центре на 50 километров, на правом фланге на 15 — 20... 7–я австро–венгерская армия потеряла более 50% бойцов», — пишет Л.Ветошников.

Но за успехами 9–й армии и всего Юго–Западного фронта крылись большие потери. Помощь союзникам стоила дорого — около 380.000 только раненых и контуженных русских солдат... Даже после интенсивной артиллерийской подготовки сколько их легло и выбыло из строя от фланкирующего огня и фугасов противника при штурме укрепленных полос? «Инженерная подготовка укрепленных позиций австро–германцев стояла значительно выше, чем в русской армии. Длительный период относительного затишья зимой и весной 1915 — 1916 гг. дал противнику возможность [...] создать довольно сильную позицию. Общий характер укрепленного фронта австрийцев состоял из двух, а местами из четырех укрепленных полос, удаленных друг от друга на 5 — 6 км. [...] В промежутках между узлами сопротивления шло несколько рядов сплошных окопов, подступы к которым также обстреливались фланговым артиллерийским и пулеметным огнем из изломов и специальных капониров...»

В русской армии все еще ощущался недостаток в винтовках, снарядах, ружейных патронах... Не говоря уже о тяжелой артиллерии. Начальник штаба верховного главнокомандующего М.Алексеев жаловался генералу Жилинскому, представлявшему тогда русское командование в Союзном совете во Франции, что «некомплект в армиях покрыт, но многие остаются невооруженными. В среднем каждый корпус имеет около 20.000 вооруженных, а штатное число людей 28.000». При таких обстоятельствах Брусиловский прорыв вряд ли мог быть осуществлен малой кровью.

Что же касается санитарной эвакуации, то согласно полковнику Ветошникову «...больной, попав в передовой отряд Красного Креста или дивизионный лазарет, в зависимости от необходимости отправлялся в полевой подвижной госпиталь или в лазарет Красного Креста, откуда он мог быть отправлен в более глубокий тыл через эвакопункты фронта».

Внимательно просматриваю перечень эвакуационных пунктов и вижу примечание: «в случае недостатка мест в Курском распределителе поезда из Киева отправлялись в Москву». Ну вот, наверное, это и есть наш случай... В киевском эвакуационном пункте № 57 имелись следующие рейсы обращения тыловых санитарных поездов — 15, 51, 91, 92, 93. В каком из этих эшелонов тряслись вы, С.Максимов? Кем были, кого любили и чего мечтали достичь?

Рискну предположить, что отправитель открытки — молодой военврач или врач Российского Общества Красного Креста, который еще не обзавелся семьей, и поэтому родительское гнездо (Василий Николаевич Максимов, скорее всего, — отец) — пока единственное место, куда он имел возможность мысленно и письменно обратиться со всей душой.

Я неоднократно перечитывал текст и на загадочном «поели чаем» спотыкался всякий раз. Ирония ли это или же повидавший всякое человек буднично сообщил о том, что в дни войны стало самым заурядным явлением? Всякое случалось — подводы с продовольствием застряли где–то в пути, поэтому тронулись без них, попили чайку и т.д. «По докладу главного начальника снабжения Юго–Западного фронта продовольствием и фуражом части были обеспечены достаточно...» Однако вот так сразу трудно сказать, по какому принципу снабжались тыловые санитарные поезда. Поэтому, учитывая большое количество раненых, подлежащих отправлению в глубь России, а также вероятные бюрократические накладки военно–медицинской службы, можно вполне допустить, что С.Максимов и товарищи пообедали чаем...

Осколки империй

Каким образом и когда наши открытки оказались в Минске — повод для отдельного исследования. Знающие люди утверждают, что в Европе вряд ли отыщется антикварный магазин, в котором не будут выставлены хотя бы один русский клинок времен Первой мировой, офицерская фуражка или Георгиевский крест. Как они попали туда? В лавчонках болгарского Несебра лично видел шашки, сабли и кортики с потускневшими св. Аннами на эфесах... Стоит это оружие дорого. Но почему–то уверен, что тамошние торговцы с цепкими взглядами мародеров имели дело с военными реликвиями и большей цены.

Правильно — за утраченное платишь сторицей. Потому что теряется в первую очередь историческая связь, теряется историческая память, теряются люди, не книжные, а живые, стоящие и за аннинской шашкой, и за боевым орденом, и за почтовой открыткой, как уже мы убедились. А если есть вакуум, то его легко заполнить самой произвольной компиляцией, поместив ее в иллюстрированный журнал или в программу научно–популярного канала.

В общем, найденные открытки мы изучили в меру своих возможностей, сделали электронные копии и теперь намерены передать карточки на постоянное хранение. Пусть это будет музей... Фронтовые письма не имеют возврата, нередко не доходят до адресата, но теряться не должны. Даже столетие спустя.

Советская Белоруссия №109 (24492). Четверг, 12 июня 2014 года.