Ковидные локдауны в разных странах, а потом и обострение геополитической ситуации с парадом санкций поставили точку в дискуссии об устойчивой структуре экономики. Стало очевидно, что скелетом, на котором держатся благосостояние, безопасность и суверенитет страны, стал самодостаточный промышленный сектор. В этом отношении Беларуси крайне повезло. В период бурной глобализации мы не растеряли свой производственный потенциал. Сложившийся тренд на фрагментацию мировой экономики фактически стал стимулом для развития отечественного промышленного сектора. О векторах его развития, реализации концепции технологического суверенитета и импортонезависимости, приоритетах в инвестиционном цикле рассказал первый заместитель министра промышленности Александр Огородников.

Углубление локализации

— Александр Сергеевич, насколько сегодня промышленность адаптировалась к сложившейся санкционной ситуации, когда отношения со многими западными компаниями либо прекратились, либо затруднены по сугубо политическим причинам?

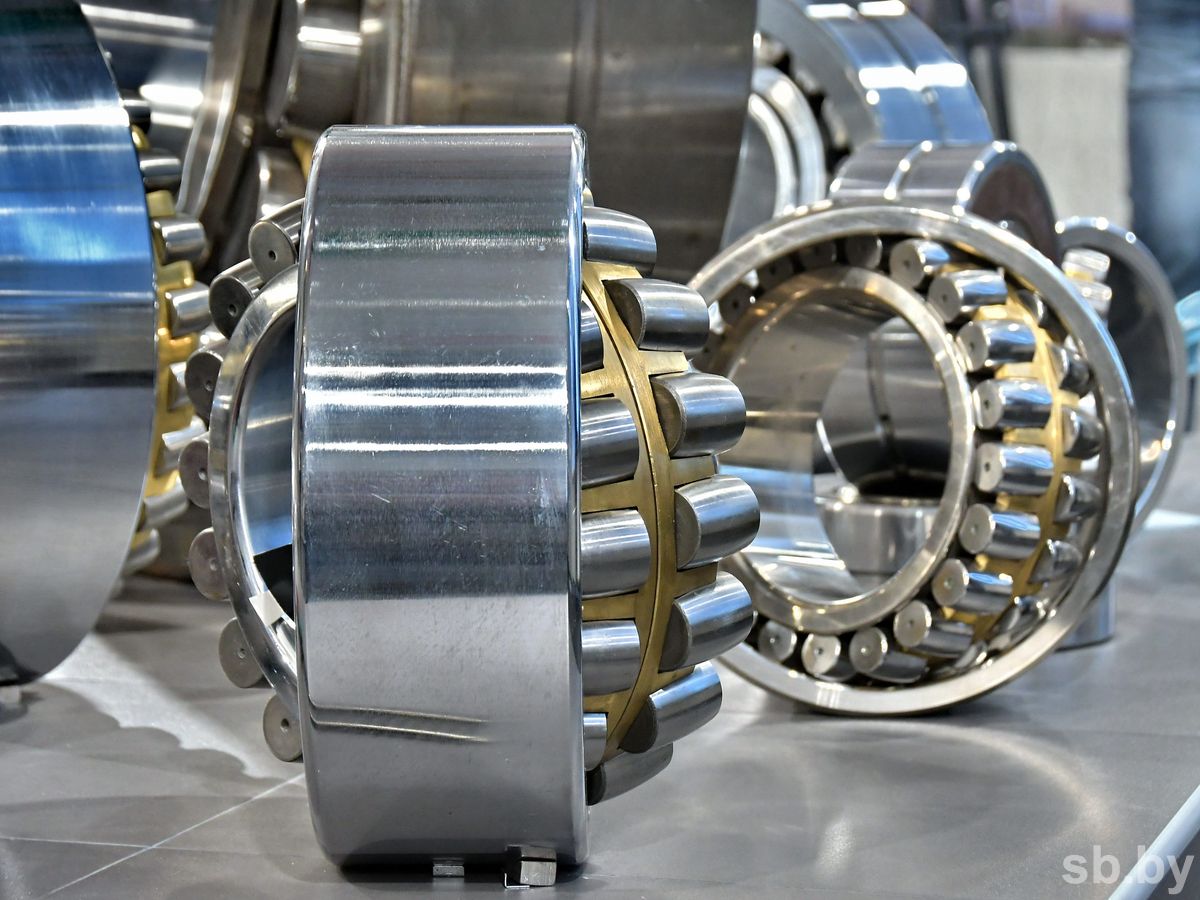

— Наши предприятия во всех отраслях традиционно были полного цикла: ориентировались на выпуск комплектующих, узлов и агрегатов для производства конечного продукта. Поэтому мы можем говорить именно о белорусских тракторе, комбайне, троллейбусе, карьерном самосвале… Конечно, наши предприятия сотрудничали с иностранными поставщиками сырья, материалов. Но эта зависимость не являлась критичной. Своеобразной репетицией, проверкой на прочность для наших компаний стал период пандемии. Когда из-за локдаунов и логистических разрывов в Европу и США перестали поступать комплектующие из Юго-Восточной Азии, многие западные компании останавливали свои конвейеры, а белорусские предприятия продолжали работать. В том числе по той причине, что локализация и импортозамещение являлись одним из стратегических направлений развития наших производств. Только за 2016—2022 годы в системе Министерства промышленности было реализовано более двух тысяч мероприятий по замещению импортных изделий. Эффект — экономия около 500 миллионов долларов ежегодно. На 2023—2025 годы конструкторские и технологические службы наших предприятий определили еще около тысячи мероприятий с экономическим эффектом приблизительно 400 миллионов долларов. В течение двух пятилеток мы снизили импортозависимость почти на миллиард долларов. Причем выпускаемая в рамках этих мероприятий продукция не только поступает на отечественные сборочные конвейеры, но и экспортируется.

— Но на дискуссионных площадках представители промышленности признавались: да, белорусская, скажем, техника локализована более чем на 90 процентов, но сохраняется зависимость от импорта высокотехнологичных комплектующих. Прежде всего — микроэлектроники.

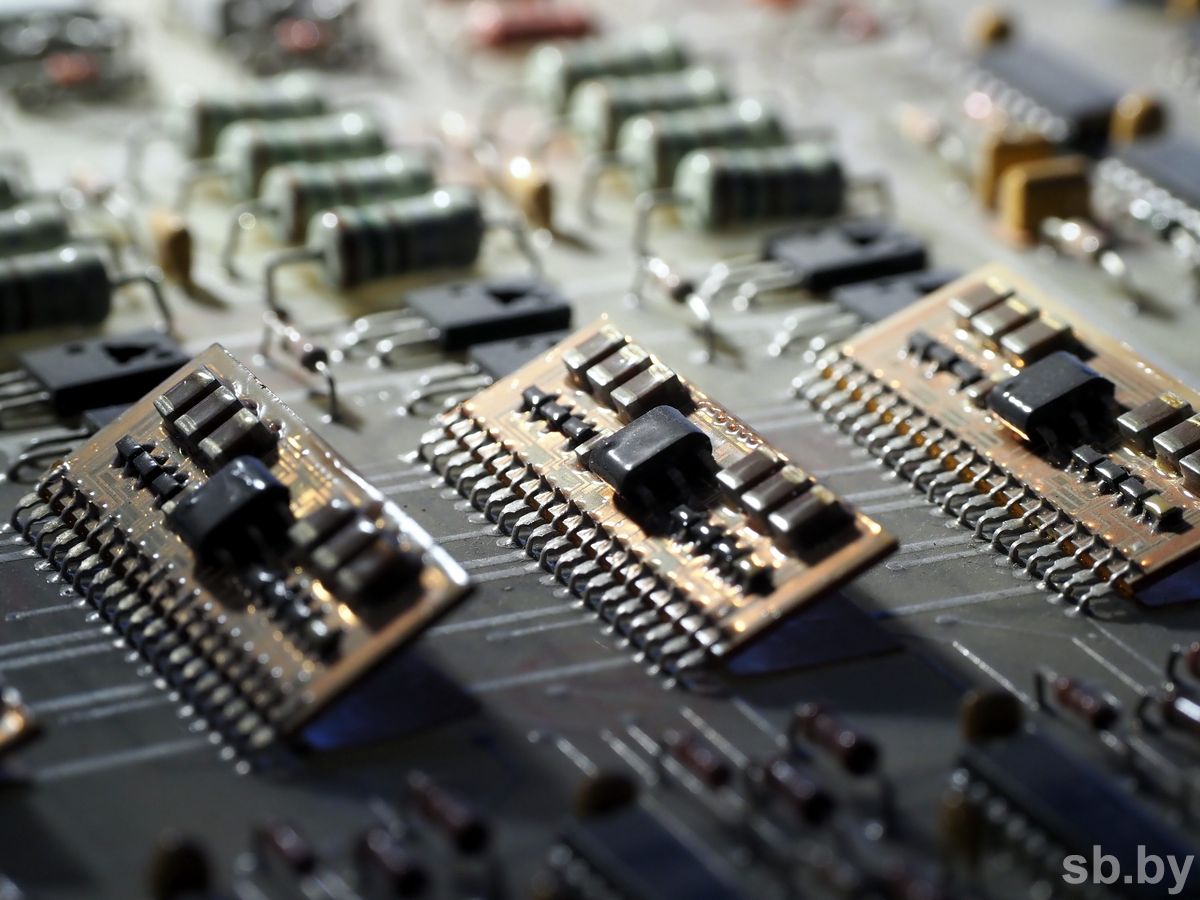

— Отчасти по этому направлению есть проблема. Но она не настолько глобальна, как ее иногда преподносят. К сожалению, был создан миф о нашем безнадежном отставании в области микроэлектроники и других высокотехнологичных направлениях. Наверное, в определенный момент мы упустили информационную составляющую, сконцентрировавшись исключительно на вопросах производства. И это заблуждение превратилось в стереотип. Его, кстати, в определенной степени разрушила выставка «Беларусь интеллектуальная». Был представлен широкий спектр научных разработок, высокотехнологичных изделий, внедренных в производство.

Микроэлектроника — практически безграничная сфера деятельности. Да, мы не можем выпускать гаджеты, как Тайвань или Южная Корея. Но в своих сегментах, которые, кстати, являются базовыми для технологической независимости и национальной безопасности, наш «Интеграл» обладает одними из лучших компетенций и производственных возможностей в мире. Отмечу, что на микрочипы проектной нормы 5—10 нанометров, о которых много пишут в популярных статьях, приходится очень небольшая доля рынка. Четверть мирового потребления — это микрочипы проектной нормы 0,35 микрон и выше. И в этой нише мы занимаем одну из лидирующих позиций в мире. Белорусский «Планар» обладает возможностями для разработки и производства оборудования для микроэлектронной промышленности мирового уровня. Опять же, наше оборудование до обострения международной обстановки приобретали все развитые страны.

В течение двух пятилеток мы снизили импортозависимость почти на 1млрд$

Наша микроэлектронная промышленность никогда не останавливалась, системно реализовывала инвестиционные проекты. И сегодня этот процесс только интенсифицируется. В ближайших планах — увеличить производственные мощности «Интеграла». В том числе освоить выпуск микрочипов проектной нормы 180 микрон, а затем и 90. К 2030 году предприятие может подойти с ростом производства продукции в три раза. И это не фантазии, а просчитанная реальность. Тем более что спрос на эту продукцию очень высокий. Но кроме коммерческой составляющей есть важная стратегическая цель: освоить максимальную номенклатуру микроэлектронных изделий для внутреннего рынка. Конечно, все производить у себя невозможно. В мире выпускаются миллионы различных типоразмеров микросхем. Поэтому задача стоит «закрыть» своим производством наиболее чувствительные ниши, влияющие на критическую инфраструктуру, безопасность. Несомненно, некоторое количество элементной базы будем импортировать, но сотрудничаем сегодня с дружественными странами, чтобы исключить санкционные риски.

Техника с далекой перспективой

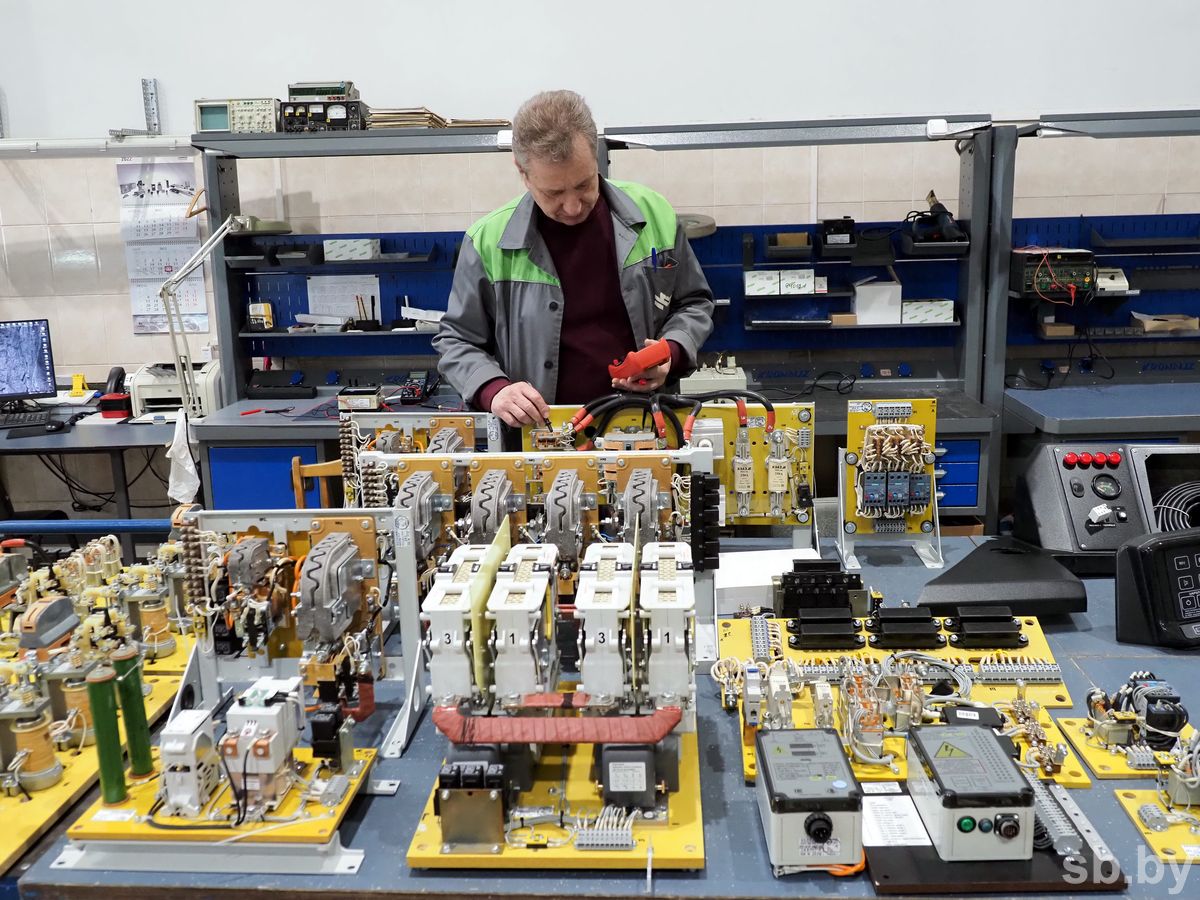

— Прошлый год поставил ребром вопрос и о технологической независимости. Традиционно наши компании приобретали немало иностранного оборудования. Но сегодня с этим есть определенные сложности.— Практически на любом предприятии стоят станки от многих производителей. Это не стремление к разнообразию, просто каждый производитель технологического оборудования достигает наиболее сильных позиций в определенной специализации. Полный спектр оборудования производить в одной стране невозможно. Даже в СССР предприятия закупали некоторое оборудование и в Чехии, и в Японии, и в США. Тем не менее было и собственное производство. В том числе широкая номенклатура станочного оборудования выпускалась в Беларуси. И производство полного цикла сохранилось. Есть и перспективные разработки. Например, пятиосевой обрабатывающий центр, который в ближайшее время повезем на выставку «Иннопром» в Екатеринбург.

Полный цикл производства позволяет нашим производителям быть практически полностью независимыми от импортных комплектующих. Единственный пробел — электронные стойки управления. Некогда их закупали у западных компаний. Сегодня сотрудничаем с дружественными странами. Прежде всего с Китаем. Есть несколько компетентных российских партнеров в этой области. И их стойки уже используем на нашем оборудовании.

Хороший финансово-экономический результат в прошлом году позволяет нашим компаниям более активно вкладывать средства в расширение производства.

Хороший финансово-экономический результат в прошлом году позволяет нашим компаниям более активно вкладывать средства в расширение производства.— Наращивание производства, освоение выпуска новой продукции требует активного технического перевооружения предприятий и интенсификации инвестиционного цикла. Какие источники финансирования будут использоваться промышленными предприятиями?

— В этом году для Министерства промышленности руководство страны поставило целевую задачу нарастить объемы инвестиций на 23,4 процента по сравнению с прошлым годом. Работа предстоит очень напряженная. Ведь надо не просто освоить деньги, а найти оборудование, привезти, установить, обеспечить его наладку и выпуск продукции. Если говорить об источниках финансирования, то они полностью просматриваются.

«Интеграл» обладает одними из лучших компетенций и производственных возможностей в мире.

«Интеграл» обладает одними из лучших компетенций и производственных возможностей в мире.

Также руководители финансовых ведомств Беларуси и России подписали в ноябре прошлого года межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на импортозамещающие проекты. В рамках документа правительства двух стран утвердили перечень импортозамещающих интеграционных проектов, которые направлены в том числе на реализацию договоренностей по проведению единой промышленной политики с целью замещения критического импорта. Объем кредита — 1,5 миллиарда долларов, или 105 миллиардов российских рублей. Процедура отбора проектов была достаточно сложной. Нужно было сформировать их паспорта, получить одобрение со стороны российского Министерства промышленности и торговли. На сегодня уже согласовано 16 проектов. Три недели назад по одному из них — комплексной модернизации производства ОАО «Гомсельмаш» — уже открыто финансирование. Первый опыт есть, поэтому остальные проекты будет проще реализовывать по отработанной схеме.

Выход в регионы

— Руководством страны поставлена задача в каждом районе Беларуси реализовать как минимум один инвестиционный проект. В развитии региональных производств в той или иной степени принимают участие и крупные промышленные холдинги. Особенно активно система Министерства промышленности была вовлечена в реиндустриализацию Оршанского региона. Каковы результаты этой деятельности? Как можно оценить опыт?

— Программа развития Оршанского региона сыграла положительную роль. В прошлом году все пять предприятий в регионе, подчиненных Минпрому, сработали с прибылью, показатель по росту средней заработной платы даже перевыполнили. Реализован инвестиционный проект на ОАО «Легмаш», в сентябре прошлого года предприятие вышло на производство нефтегазовых труб и других изделий для российских сырьевых компаний. Хорошую динамику демонстрирует «Красный борец», проводит плановое обновление производства. На «Оршаагропроммаше» уже смонтированы и запущены 15 единиц технологического оборудования, оставшиеся две единицы прибудут во втором квартале, и тогда стартует производство режущего бруса. Это импортозамещающий проект: поставки из-за рубежа затруднены, и уже есть много заявок на такую продукцию.

Белорусским предприятиям традиционно свойственен полный цикл производства с выпуском комплектующих, узлов и агрегатов для изготовления конечного продукта.

Белорусским предприятиям традиционно свойственен полный цикл производства с выпуском комплектующих, узлов и агрегатов для изготовления конечного продукта.В 2022 году рост объемов производства составил 8%, экспорт увеличился на 15%

Предприятие «Завод ПАК», которое вошло в состав холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг», завершает строительные работы. Периметр уже огорожен, еще до зимы завершили кровлю, сейчас проводятся внутренние работы. К сожалению, первоначальный партнер, итальянская компания, отказался от поставок оборудования. Но нашли партнера в Юго-Восточной Азии. Заказ на изготовление оборудования уже размещен. Все авансовые платежи проведены, оно производится по графику. Оборудование должно начать поступать во второй половине следующего года. Соответственно, к 2025 году выйдем на финишную прямую реализации этого амбициозного проекта — производство колец раскатки. Эта продукция востребована как БЕЛАЗом, так и другими машиностроительными предприятиями. Есть и серьезный экспортный потенциал.

Некоторая заминка произошла на ОАО «Оршанский инструментальный завод». Немецкий партнер, с которым планировали наладить производство инструмента под его брендом, пока приостановил свое участие в проекте. Не вышел, а приостановил, — значит, не исключено, что еще вернется к сотрудничеству. Но пока на поставленном оборудовании отрабатывать технологические процессы приходится собственными силами. Это получается несколько дольше, но есть и положительный эффект: мы используем наши наработки, белорусские специалисты получают дополнительный опыт и накапливают компетенции в сфере производства инструмента. Заготовки уже заказаны в Китае. В марте — начале апреля планируем, что завод выпустит опытную партию инструмента и она поступит на омологацию на наши предприятия.

Концепция реализации хотя бы одного инвестиционного производственного проекта в каждом районе правильная. Очевидно, что в одних регионах лучше развита промышленность, другие традиционно ориентируются на сельское хозяйство. Но даже в небольшом населенном пункте всегда есть возможность вписать современное производство, создать несколько десятков эффективных и высокооплачиваемых рабочих мест. Мы плотно работаем со всеми председателями облисполкомов. Практически в каждом районе рассматриваем проект, который либо будет реализовываться нашими флагманами напрямую, либо новое производство будет тесно связано кооперацией с крупными предприятиями. Со всеми руководителями областных исполкомов есть на этот год четкое понимание направления действий.

volchkov@sb.by