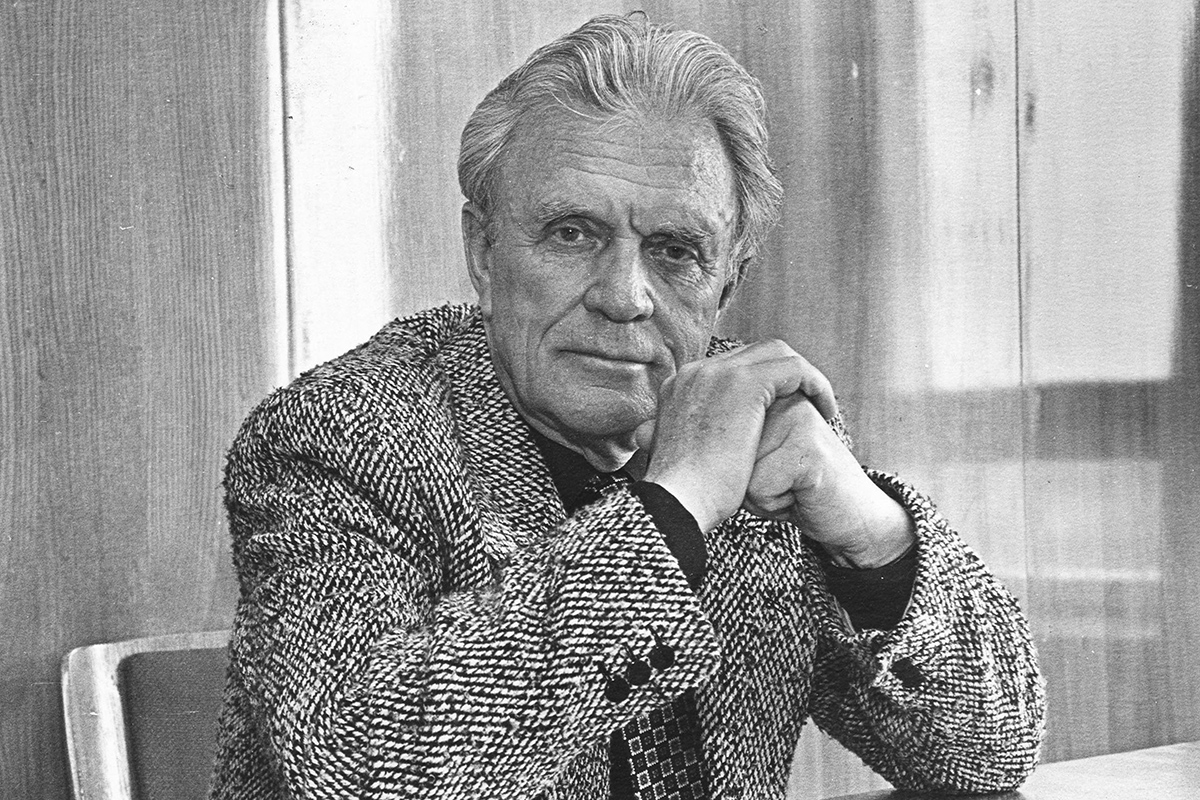

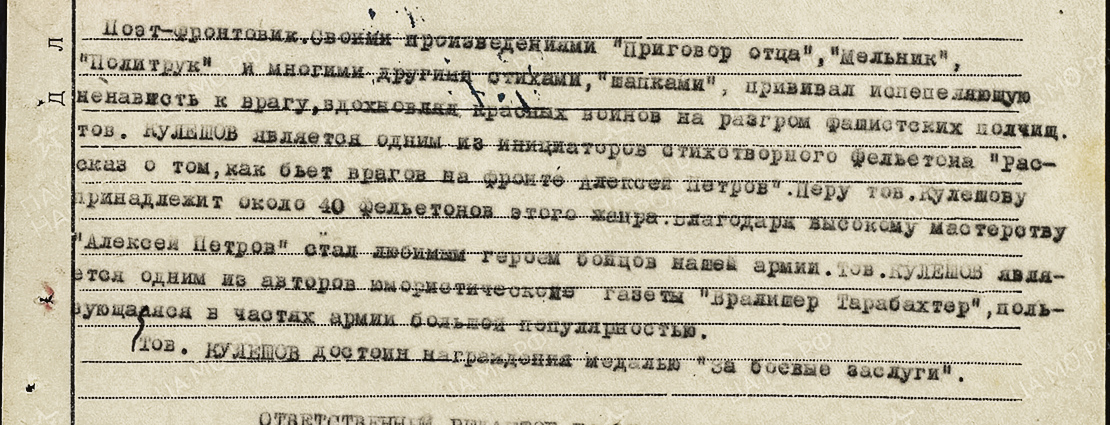

Кулешов написал поэму в землянке между боями

Суровая правда тех фронтовых лет — в каждой строчке пронзительных баллад и прежде всего в ставшей классикой поэме «Сцяг брыгады», опубликованной в огненном 1943‑м, — о мужестве, героизме и чести советского солдата, о том, как «чакае ратунку заняволеная зямля». За это произведение, кстати, он был удостоен Сталинской премии I степени.

Строки поэмы заставляют вновь и вновь трепетать сердце:

Я не проста свой дзённік пішу,А еще народный поэт Беларуси Аркадий Кулешов награжден самым что ни на есть боевым орденом Красного Знамени. Также был награжден медалью «За оборону Москвы» и представлен к ордену Красной Звезды.

А прысуд выношу,

Каб над ворагам здзейсніць пасля, —

Бо чакае ратунку

Заняволеная зямля...

Быков числился погибшим

Быков прошел от Кривого Рога по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, получил три ранения. Был командиром стрелкового взвода, позднее — взвода автоматчиков, взвода противотанковых пушек.

В 1945‑м награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «В бою под д. Кюнгеш 23 марта 1945 года тов. Быков проявил себя смелым и мужественным офицером. Противник, окруженный в этом районе, пытался выйти с боем из окружения. Взвод лейтенанта Быкова принял бой. Выкатив орудие на 400 — 500 метров к дороге, начал вести огонь по отступающей мотоколонне. В результате боя взвод тов. Быкова сжег один бронетранспортер и три автомашины противника». Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

В повести «Мертвым не больно» отразилась биография Быкова: в 1944 году он участвовал в Кировоградском сражении. В той битве он был ранен в живот и в ногу, но ему удалось выжить. В путанице его записали в убитые, в течение трех месяцев Быков числился погибшим.

Еременко прибавил себе три года

«В 15 лет он мальчишкой убежал на фронт, — рассказывала вдова актера Галина Орлова, — он прибавил себе три года. Воевал, попал в плен. Три года концлагерей. Когда вернулся — был весь в шрамах. Много пришлось ему пережить. Не дай бог. Может, потому так близок ему был герой лейтенант Алексей Павлов из судьбоносного фильма режиссера Сергея Герасимова «Люди и звери», ведь он как бы прошел второй раз свой реальный путь, повторил свою биографию. Психологически это было и легко, и в то же время больно и трудно. Актерская работа у Николая Николаевича там была незабываемая».

Николай Еременко — народный артист СССР и народный артист БССР, лауреат Государственной премии БССР. Награжден медалью Франциска Скорины. И все же одна награда особая — Орден Отечественной войны II степени...

Бровка воевал с именем матери на устах

Петру Устиновичу хотелось отразить подвиг своего народа, его мужество и стойкость, что вылилось в несколько сборников. Он написал лиро-эпические произведения «Беларусь» (1943), «Поэму про Смолячкова» (1943), стихи «Будем сеять, белорусы!», «Надя-Надейка», «Могила бойца», поэмы «Ясный Кут», «Полонянка» (обе — 1945).

К слову, наибольшую популярность во время войны как раз имели его стихи-лозунги. Они распространялись из уст в уста солдатами, медсестрами...

Во время войны поэт ничего не знал о судьбе матери, только после победы выяснил, что она помогала партизанам. За это ее отправили в концентрационный лагерь Освенцим… Как выяснилось позже, каждое утро заключенных выводили на улицу, ставили в шеренги и каждого десятого убивали. В один из дней мама Петруся Бровки стояла девятой, десятой же была девушка из их деревни. Алена Степановна решила, что молодой односельчанке слишком рано умирать, — и вышла из шеренги вместо нее. В 1960 году в память о матери Петрусь Бровка написал поэму «Голас сэрца».

Поющий летчик Дружина

Дружина с грустью замечал, что ему не довелось «повоевать как следует», — он служил инструктором на Западном фронте. Однако это не помешало поющему пилоту, как прозвали аса однополчане, заслужить орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и другие награды.

После войны Дружину направили служить в Пинск. Когда в часть заглядывало начальство, Михаила обязательно приглашали спеть. На одном из таких концертов его голос услышали специалисты из Минска и удивились, что такой талант пропадает в глубинке. В 1951‑м Дружина смог поступить в Белорусскую государственную консерваторию. Серьезно задуматься о музыкальной карьере ему посоветовал и сам маршал Жуков. Второкурсник Дружина тогда поехал навестить родителей, но его срочно вызвали в часть, чтобы выступить перед высоким начальством. Концерт затеяли после совместных учений войск Варшавского Договора. Обойтись без Дружины было никак нельзя: летчик, исполняющий арии, — это ведь настоящий гвоздь солдатской программы. «Я до сих пор помню, как в лесу под Барановичами поставили большую брезентовую палатку, сделали сцену из свежих сосновых досок, — вспоминал Михаил Афанасьевич. — На поляне собрались генералы, маршалы, члены правительства. Я, старший лейтенант, пел впервые перед такими авторитетными зрителями — ниже полковника никого не было, а в центре сидел сам Жуков. Естественно, я очень волновался, но расхрабрился быстро — меня к тому же поддержали бурными аплодисментами».

Солопов расписался на Рейхстаге

«Для фронтовика нет более волнующей темы, потому что это ощущается не как произошедшее почти 70 лет назад, а как совсем недавнее прошлое, — вспоминал Михаил Григорьевич. — Подсчитал: мог 13 раз погибнуть. (…) Уже в Германии меня ранило в ногу осколком мины, причем ржавым, когда шли на соединение с союзниками. Поставили диагноз: гангрена. Температура зашкаливала снова, как во время тифа. Но то ли доктора ошиблись и это оказалась не гангрена (она ведь до сих пор неизлечима), то ли прав был майор медсанчасти, который говорил мне: «У вас могучий организм, шансов выжить — ноль, а вы поправились». (…) Хотя, когда вышел из госпиталя, еще плохо себя чувствовал, но на стене Рейхстага все-таки расписался и у ворот сфотографировался. Все наши солдаты оставляли там свои подписи».

После демобилизации Михаил Солопов связал свою жизнь с Беларусью. С 1966 года преподавал в Белорусской государственной академии музыки, в течение шести лет возглавлял кафедру народных инструментов, постоянно организовывал научно-методические конференции всесоюзного и республиканского уровня, концерты лучших советских исполнителей. Михаил Григорьевич стал профессором Белорусской государственной академии музыки, известнейшим в стране баянистом, аккордеонистом, дирижером, педагогом, приложившим огромные усилия к основанию в Беларуси сельских музыкальных школ. Развитие белорусской баянной академической школы без Михаила Григорьевича было бы невозможно.

Александровская в мирной жизни падала в обмороки, а в войну пела, стоя на танке

Подмосковье, июнь 1942 года. Действующая армия. На танк Т-34 взбирается статная белорусочка в национальном костюме и поет для собравшихся бойцов Красной армии — и это не постановка, как некоторые сейчас пытаются представить. Это суровая правда войны, кадры документального фильма, снятого агентством ТАСС, мгновенно облетевшие весь Советский Союз: знаменитое сопрано, оперная дива Лариса Помпеевна Александровская, несмотря на тонкую душевную организацию и слабое здоровье, постоянно выезжала на фронт — выступать перед нашими солдатами.

Война застала Александровскую в Минске уже знаменитой: после Декады белорусского искусства в Москве в 1940‑м, когда приме Большого театра БССР стоя аплодировал сам Сталин, она получила орден Ленина и первой из Беларуси удостоилась звания народной артистки Советского Союза. 24 июня 1941 года началась первая массированная бомбардировка Минска. Накануне сыну певицы удалили аппендикс. Забрав его из больницы, Александровская пешком в толпе беженцев ушла в Смоленск. Ни вещей, ни денег у нее не было. Затем в эшелоне с эвакуированными из Минска они добрались до Вязьмы, где располагалась воинская часть ее мужа. Оборванная женщина, босая, в крепдешиновом платье и с орденом Ленина на груди, искавшая военную комендатуру, вызвала подозрение у красноармейцев. Однако в штабе разыскали старую подшивку газеты «Правда» и по фото опознали певицу. Ей предложили эвакуацию и временное трудоустройство в оперном театре Тбилиси или Алма-Аты. Она выбрала Казахстан, вслед за ней отправились все сумевшие выбраться из Минска артисты белорусской оперы. С началом театрального сезона Александровская отправилась на советско-китайскую границу петь — делать то, что она умела лучше всего. Во все свои фронтовые поездки она неизменно брала с собой сына. В 1942‑м она уже была в Москве — и снова не только пела в опере, но и постоянно выступала в армейских клубах и госпиталях, на боевых позициях и маневрах десантников. В то время у них сложилась постоянная концертная бригада белорусских артистов. Известно, что страдавшая астмой Александровская при душевных потрясениях падала в тяжелые обмороки, однако ни разу подобного с ней не случалось на сцене и тем более при выезде на передовую.

В самый разгар войны вместе с композитором Евгением Тикоцким и поэтом Петрусем Бровкой они задумали оперу, воспевающую будущую Победу, — так появилась легендарная «Алеся», завершенная в 1943‑м. Поставить оперу удалось после освобождения Минска: в 1944‑м Александровская вернулась в лежащий в руинах город. В театре была конюшня. Не было ни света, ни тепла, артисты жили в уцелевших гримерках. И в этих условиях они задумали начать новый оперный сезон — и открыли его «Алесей». Премьера национальной оперы прошла 24 декабря 1944 года в помещении Дома Красной армии.

За работу в концертных бригадах Александровская была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Новиков был артиллеристом, писал о подпольщиках

Военная биография Новикова обширна, связана она не с партизанами, как можно было подумать, но с действующей армией. Он был командиром взвода управления батареи «катюш», участвовал в боях под Сталинградом, прошел по Украине, Молдавии, Болгарии, Югославии, Австрии. Во многие болгарские населенные пункты Новиков, будучи начальником разведки своего дивизиона, вошел первым советским офицером — за это он получил звание почетного гражданина города Сливена. В 1944‑м был ранен в боях за венгерский город Секешфехервар, а День Победы встретил в Австрии.

— В мемориальном зале Союза писателей Беларуси — более 200 портретов авторов-фронтовиков. Василь Быков, Иван Шамякин, Максим Танк, Андрей Макаенок — писатели не отсиживались в тылу, они честно выполняли свой воинский долг! — напомнил почетный председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. — Иван Григорьевич Новиков войну прошел артиллеристом. Мы дружили, ездили с ним по грибы. Он говорил в лесу: «Не окликайте меня, я слышу голос и иду в другую сторону!» — у него от постоянного грохота орудий были специфические проблемы со слухом.

Иван Григорьевич Новиков был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды.

pepel@sb.by

ovsepyan@sb.by

nev@sb.by